Что такое деепричастие в русском языке

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 4398.

Обновлено 20 Июля, 2021

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 4398.

Обновлено 20 Июля, 2021

Как выделить деепричастие в речи? Самый простой способ – задать соответствующий вопрос. В статье приведены грамматические признаки деепричастий, их особенности, синтаксическая роль в предложениях с наглядными примерами.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Деепричастие – самостоятельная часть речи (в некоторых учебниках – особая форма глагола), которая отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? Образуется от основы глагола при помощи суффиксов -а/я, -в/-вши/-ши.

Примеры употребления деепричастий:

рисуя

картины,

сидя

на стуле,

собравшись

домой,

украсив

елку,

купив

яблок.

Что обозначает деепричастие в речи?

В речи деепричастия обозначают добавочное действие, одновременно характеризуя основное (выраженное глаголом в личной форме или инфинитивом).

По факту деепричастия совмещают в себе значения глаголов и наречий:

- Обозначают действие;

- Называют признак действия (каким образом оно совершается).

Примеры:

остановившись

, мужчина поздоровался – мужчина (что сделал?) остановился и поздоровался, поздоровался (каким образом?)

остановившись; читая

книги, мы учимся – мы (что делаем?) читаем и учимся, мы учимся (каким образом?)

читая

.

Грамматические признаки деепричастий

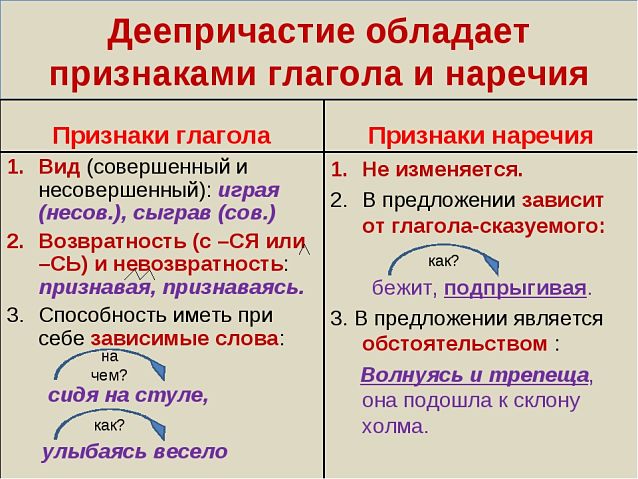

Деепричастия совмещают в себе грамматические признаки глаголов и наречий.

Признаки глаголов:

- Вид – совершенный (сделав, сложив) или несовершенный (делая, складывая);

- Переходность (смотря фильм, запоминая дорогу) и непереходность (гуляя по улице, прыгая с дерева);

- Возвратность (купаясь, одеваясь) и невозвратность (купая, надев).

Признаки наречий:

- Неизменяемость (не склоняются и не спрягаются);

- В словосочетаниях обычно, как и наречия, примыкают к личным формам глаголов, реже – к инфинитивам или причастиям (он говорит, смеясь; думать, работая)

Синтаксическая роль деепричастий

В предложениях деепричастия зависят от глагола, выполняющего роль сказуемого. Обычно деепричастие является второстепенным членом предложения – выполняет синтаксическую роль обстоятельства.

ТОП-5 статей

которые читают вместе с этой

Примеры:

Переходя

улицу, смотри по сторонам.

Убирая

в комнате, я вымыл полы.

Листая

словарь, я нашел, что значит это слово.

Обратите внимание! Деепричастия часто путают с причастиями, которые в предложении являются определениями (Мама выбросила (какие?)

увядшие

цветы).

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Даниил Алекс

7/10

-

Людмила Возная-Байтман

10/10

-

Игорь Суханов

10/10

-

Анна Ластухина

8/10

-

Шерзодбек Кувондиков

10/10

-

Наталья Казакова

10/10

-

Эльвира Фурсова

10/10

-

Татьяна Мрыхина

10/10

-

Ндимумахоло Фордуар

10/10

-

Артем Кобрак

9/10

Оценка статьи

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 4398.

А какая ваша оценка?

План урока:

Деепричастие: определение и признаки

Деепричастный оборот, знаки препинания при деепричастном обороте

Синтаксическая роль деепричастий в предложении

Деепричастие: определение и признаки

Эта часть речи возникла много веков назад, когда бесчленные причастия потеряли категорию склонения. Слова с такими же значениями наблюдаются в латинском, французском, тюркском и финно-угорском языке.

Дадим определение деепричастию:

Стандартные вопросы, на которые отвечает деепричастие: Что делая? Что сделав?

Примеры: дожидаясь, переходя, складируя, листая, уехав.

Деепричастие сочетает в себе морфологические признаки глагола и наречия. Оно обозначает добавочное действие, демонстрирующее, как совершает действие основной глагол-сказуемое (инфинитив или одна из личных форм):

Остановившись, Елена улыбнулась и махнула рукой.

Елена (что сделала?) остановилась, улыбнулась и махнула рукой.

Елена улыбнулась и махнула рукой (каким образом?) остановившись.

Глагольные и наречные свойства деепричастия

Выделяют три глагольных признака у деепричастий.

- Переходность (превосходить, увидеть) и непереходность (бродить, помогать).

- Возвратность (учить, одевать) и невозвратность (учиться, одеваться).

- Вид: совершенный (положить, взять) и несовершенный (класть, брать)

Глагольные признаки у деепричастий – основные.

Наречные признаки:

- Неизменяемость. Деепричастие не склоняется и не спрягается.

- Зависимость от глагола-сказуемого. Чаще всего деепричастие примыкает к личной форме глагола, реже – к инфинитиву.

Как образуются деепричастия

Для образования деепричастия несовершенного вида нужно взять основу глагола настоящего времени и суффикс-а- или -я-: спеша, волнуясь, играя, решая, молча.

Для деепричастия совершенного вида понадобится основа инфинитива и один из суффиксов:

- -в-;

- -вши-;

- -ши-.

Примеры: сделав, спрятавши, замолчав, несши, занявшись.

Несколько глаголов несовершенного вида создают деепричастия с помощью суффиксов -учи/-ючи: будучи, жалеючи, идучи, крадучись, играючи. Но эти деепричастия, за исключением слова «будучи», считаются разговорными (просторечными).

Глаголы, которые не могут образовывать деепричастия:

- те, что оканчиваются на-чь: пресечь, вовлечь, достичь;

- имеющие суффикс-ну-: крикнуть, охнуть, умолкнуть;

- в основой в форме настоящего времени на шипящий: вяжут, пишут;

- исключения: пахать, шить, вязать, петь, плясать.

Переход деепричастий в разряд наречий

Когда деепричастие перестает означать второстепенное действие и теряет признаки глагола, оно становится наречием. К таким словам нельзя задать стандартные вопросы: Что делая? Что сделав? Эти части речь означают лишь признак действия и для них характерен вопрос: Как?

София слушала молча, медленно жуя конфету.

Слово «жуя» — это деепричастие, имеет зависимые слова (конфету) и при необходимости заменяется аналогичным глаголом (София слушала и медленно жевала конфету).

Слово «молча» — это наречие. В предложении оно уже не означает добавочное действие, к нему можно задать только вопрос: Как? Кроме того, по контексту эти слова (слушала и жевала) не выполняют равноправные действия.

Деепричастный оборот, знаки препинания при деепричастном обороте

В русском языке одиночные деепричастия (выраженные одним словом) встречаются достаточно редко, чаще всего в речи используется деепричастный оборот.

Примеры:

Рисуя картины, Мария отдыхала и успокаивалась.

Папа долго трудился и, решив все задачи, прилег на кровать.

Я поспешила домой, купив яблок и конфет для детей.

Как хорошо видно в примерах, деепричастный оборот может стоять в начале, середине или конце предложения. На письме со всех сторон он выделяется запятыми.

- Деепричастный оборот не выделяется запятыми только в одном случае: если он – фразеологизм:

Мама и папа сидели молча.

Дети работали спустя рукава.

Бабушка пекла пироги не покладая рук.

Она бежала сломя голову.

Тимур шел из школы не спеша.

- Простое предложение (имеющее одно подлежащие и одно сказуемое) с деепричастным оборотом называют предложение с осложненным обособленным обстоятельством.

- Если в предложении находятся два однородных обстоятельства с союзом и, выраженные деепричастным оборотом, между ними запятую ставить не нужно:

Школьники, громко смеясь и оглядываясь, бежали по улице.

На поляне, приложив одно ухо и приподняв другое, тихо сидела белка.

Вздрогнув от стука в дверь и спрыгнув с кровати, Игорь не сразу узнал незваного гостя.

- Обратите внимание, что сочинительные союзы (и, но, зато, то ли то ли) не входят в состав деепричастного оборота:

Но, замолчав на секунду, Инна рассказала ей о проблеме.

И, слегка приподняв бровь, он ждал продолжения рассказа.

Зато, изучив свое незавидное положение, Сергей сделал правильный вывод.

- Отдельно стоит рассмотреть союз а. Если в предложении его невозможно отделить от деепричастного оборота по смыслу, запятая после него не ставится:

Степан приносил из библиотеки книги и читал их незаметно, а прочитав, быстро уносил обратно.

Нужно незамедлительно выполнить задание, а выполнив его, переходить к следующему.

- Если в предложении будет противопоставление, запятую нужно поставить перед и после а:

Не решайте сразу задачи, а, прочитав правила, лишь тогда приступайте к ним.

Не останавливайтесь на достигнутом, а, преодолевая преграды, идите вперед.

Учительница не посвящала нас в детали, а, рассказывая о своей идее в целом, быстро излагала только ее сущность.

Ошибки при употреблении деепричастного оборота

Ошибка № 1. Так как деепричастие называет добавочное действие, в предложении должен быть и глагол с основным действием:

Направляясь на встречу, мне стало весело.

Это неправильно! В предложении нет глагола-сказуемого. Вот как правильно:

Направляясь на встречу, я повеселела.

Ошибка № 2. Деепричастие означает действие того же подлежащего, что и сказуемое, у него не может быть самостоятельного действующего лица.

Сидя у окна, в кухню влетела синица.

Это неправильно! У окна сидел кто-то, а в кухню влетела синица. Вот как правильно:

Когда Рита сидела у окна, в комнату влетела синица.

Синтаксическая роль деепричастий в предложении

В предложении деепричастие и деепричастный оборот является второстепенным членом предложения — обстоятельством. Всегда подчеркивается «штрих-точкой-штрих-точкой»:

Я налила тарелку супа, подойдя к плите.

Владимир, заметив лежащего на асфальте человека, резко остановил автомобиль.

Съев любимый бутерброд с сыром, Матвей убежал на улицу.

Деепричастие — это особая глагольная форма (часть речи), которая обозначает добавочное действие как признак другого процесса, имеет грамматические признаки глагола и наречия и отвечает на вопросы что делая? что сделав? Рассмотрим, что такое деепричастие в русском языке, определим его общее грамматическое значение и характерные признаки.

Выясним, какое значение имеет деепричастие в русском языке, и определим его грамматические особенности в сравнении с другими частями речи.

Деепричастие совмещает морфологические признаки двух самостоятельных частей речи — глагола и наречия.

Деепричастие как глагольная форма

Укажем, что роднит деепричастие с глаголом.

В русском языке деепричастия образуются от глаголов совершенного и несовершенного вида и отвечают на вопросы:

- (что делать?) гулять, рисовать, делать — (что делая?) гуляя, рисуя, делая;

- (что сделать?) прогуляться, нарисовать, сделать — (что сделав?) прогулявшись, нарисовав, сделав.

| Деепричастия | |

|---|---|

|

Несовершенного вида |

Совершенного вида |

| Обозначают незаконченное добавочное действие | Обозначают законченное добавочное действие |

| Отвечают на вопрос что делая? | Отвечают на вопрос что сделав? |

| Образуются: основа глагола настоящего времени + суффиксы -а-, -я- |

Образуются: основа глагола неопределенной формы глагола совершенного вида + суффиксы -в-, -вши-, -ши- |

| Примеры | |

| слушая, думая, решая | прослушав, замахнувшись, испекши |

Признаки глагола у деепричастия

Начальной формой деепричастия, как и у глагола, является инфинитив, например:

- сохраняя — сохранять; указывая — указывать;

- подбежав — подбежать; устремившись — устремиться.

Далее укажем постоянный морфологический признак деепричастия — это вид, который определим по заданному вопросу:

- (что делая?) играя вальс — несовершенный вид;

- (что сделав?) сыграв вальс — совершенный вид.

Деепричастия обладают грамматической категорией переходности/непереходности:

- читая (что?) книгу (управляет существительным без предлога в форме винительного падежа),

- стоя (у чего?) у окна (существительное в косвенном падеже с предлогом);

Эта глагольная форма бывает возвратной или невозвратной:

- умывать — умывая;

- умыться — умывшись.

Отметим способность деепричастия иметь при себе зависимые слова:

- читая (что?) книгу;

- сидя (на чём?) на скамейке;

- улыбаясь (как?) весело.

Как глагольная форма, деепричастие сохраняет признак действия. Оно обозначает добавочное действие, происходящее одновременно с главным процессом, выраженным глаголом-сказуемым.

Прислушиваясь к шепоту осенней листвы, старик неспешно гулял по аллеям парка.

Если деепричастие заменить спрягаемой формой глагола, то соответствующее действие будет восприниматься как равноправное.

Старик гулял и прислушивался к шёпоту листвы.

Деепричастие может обозначать действие, предшествующее основному:

Написав сообщение, я отправил его по электронной почте.

Я сначала написал, а потом отправил.

Подытожим наши наблюдения и дадим определение этой форме глагола.

Определение

Деепричастие — это неизменяемая форма глагола, которая обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, выраженному глаголом-сказуемым, и отвечает на вопросы что делая? что сделав?

Признаки наречия у деепричастия

Так же, как и наречие, деепричастие не изменяется, то есть у него нет окончания как словоизменительной морфемы. Например, эта глагольная форма имеет следующий морфемный состав:

(гулять) гуляя — корень/суффикс/суффикс;

(обрадоваться) обрадовавшись — приставка/корень/суффикс/суффикс/постфикс.

С помощью формообразующих суффиксов деепричастие образуется от самостоятельной части речи глагола и сохраняет некоторые глагольные категории, что позволит называть его глагольной формой. Хотя отметим, что некоторые авторы считают деепричастие самостоятельной частью речи.

Синтаксическая роль деепричастия

В предложении деепричастия выполняют синтаксическую роль обстоятельств.

Сравним:

Девушка улыбалась застенчиво.

улыбалась (как?) застенчиво — обстоятельство образа действия, выраженное наречием.

Улыбаясь застенчиво, девушка рассказала о своем участии в конкурсе.

Рассказала (как?) улыбаясь застенчиво — обстоятельство образа действия, выраженное деепричастием и наречием.

Как видим, как и наречие, неизменяемая форма глагола деепричастие поясняет глагол и примыкает к нему.

Морфологический разбор деепричастия

- особая форма глагола — деепричастие

- н. ф. — инфинитив

- вид (совершенный или несовершенный)

- переходность

- возвратность

- синтаксическая роль в предложении.

Примеры морфологического разбора деепричастия

Моя лодка помчалась по реке, бесшумно и легко вертясь на волнах.

Слово «вертясь» отвечает на вопрос что делая?

Вертясь — деепричастие, начальная форма — вертеться, несовершенный вид, непереходное, возвратное, обстоятельство образа действия.

Слушая бабушкины рассказы о прошлом, я всегда удивляюсь.

Слушая — деепричастие, начальная форма — слушать, несовершенный вид, переходное, невозвратное, обстоятельство времени.

Приблизившись к открытой двери, я услышал веселый смех.

Слово «приблизившись» отвечает на вопрос что сделав?

Приблизившись — деепричастие, начальная форма — приблизиться, совершенный вид, непереходное, возвратное, обстоятельство времени.

услышал (когда?) приблизившись.

Видео «Деепричастие как часть речи»

Тест

- Главная

- Виды разборов в русском языке

- Первый — последний

- Повторим культуру к ЕГЭ. Живопись. Т.Н. Яблонская (1917-2005).

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

Русский язык. Теория. ДЕЕПРИЧАСТИЕ. Понятие.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. Понятие.

ПРАВИЛО.

Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом, отвечает на вопросы что делая? что сделав? как?

Деепричастие не изменяется.

Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида.

В предложении деепричастие является обстоятельством.

Постоянные признаки деепричастия:

- вид,

- возвратность,

- переходность.

Деепричастие имеет признаки глагола и наречия.

Глагольные признаки деепричастия (постоянные).

- Деепричастия образуются только от глаголов, например: решиться – решившись, решать – решая.

- Деепричастия бывают совершенного или несовершенного вида, например: решившись (что сделав?) – сов. вид; решаясь (что делая?) – несов. вид.

- Деепричастия бывают возвратные и невозвратные: сказав (невозвр.), смеясь (возвр.)

- Деепричастия бывают переходные и непереходные: написав что? письмо (перех.), решившись (непер).

- Зависимое слово — существительное или местоимение — ставится при деепричастии в том же падеже, что и при глаголе, от которого образовано деепричастие, например:

решить (что?) задачу (В.п.);

решив (что?) задачу (В.п.);

Наречные признаки деепричастия (непостоянные).

- Деепричастие, как и наречие, не изменяется (не склоняется и не спрягается).

- Характеризует основное действия, более точно показывая, как оно произошло, отвечает на вопросы наречий: как? когда? каким образом? почему?

- Относится к глаголу-сказуемому и чаще вставится непосредственно перед или сразу за ним.

- В предложении является обстоятельством.

Пример.

Сергей, как? улыбаясь, рассказывает о путешествии.

Пример рассуждения.

Выглянув в окно, Петя увидел друга;

увидел — основное действие, а выглянув — добавочное, значит, выглянув — деепричастие.

Как найти деепричастие в предложении?

- Образовано от глагола, поэтому в слове «слышится «глагол: думая (думать).

- Имеет суффиксы -а, -я, -в, -ши, -вши.

- Обозначает добавочное действие.

- Относится к глаголу-сказуемому.

- Отвечает на вопросы что делая? что сделав? и вопросы обстоятельств. как? каким образом? и др.

- Деепричастие легко заменить глаголом: говорил, смеясь (говорил и смеялся).

Не путайте деепричастия с наречиями.

Некоторые одиночные деепричастия перешли в наречия (стоя, сидя, шутя, молча, лежа, не спеша и др.).

Данные слова не обозначают добавочного действия.

как?Лежа читать вредно ( в данном случае важно не действие, а способ его совершения — как?).

Сравните.

В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу (М.Горький)

Лёжа хлеба не добудешь (пословица).

В первом предложении лёжа — это деепричастие: у него есть зависимое слово со значением места (лежа — где? — в ущелье), его можно заменить глаголом: думал, когда лежал.

Во втором предложении лёжа — наречие: его нельзя заменить глаголом, оно выражает обстоятельственное значение: не добудешь — при каком условии? — лёжа, без усилий.

Не путайте деепричастие с причастием.

Запомните, причастие «похоже» на прилагательное, отвечает на вопрос какой?

Деепричастие (от слова действие) «похоже» на наречие, не изменяется.

Примеры.

Девочка (какая?) читающая (причастие).

Сидела (что делая? как?), читая книгу (деепричастие).

- Что такое деепричастие?

- Грамматическое значение и признаки деепричастия

- Синтаксическая роль деепричастия в предложении

Что такое деепричастие?

Деепричастие — это часть речи, неизменяемой форма глагола, обозначающая дополнительное действие как признак другого процесса.

Деепричастие обладает признаками глагола и наречия и отвечает на вопросы «что делая?», «что сделав?».

Грамматическое значение и признаки деепричастия

Деепричастие сочетает в себе морфологические признаки глагола и наречия.

Итак, какие признаки глагола имеются в деепричастиях:

- вид (совершенный вид и несовершенный вид)

Например:

прыгая — соверш. вид

спрыгнув — несоверш. вид

- возвратность (возвратный глагол оканчивается на «-ся/-сь»)

Например:

возвращая — невозвратный

возвращаясь — возвратный

- наличие при себе зависимого слова

Например:

лёжа на диване (лёжа на чем? — на диване)

смеясь громко (смеясь как? — громко)

Итак, какие признаки наречия имеются в деепричастиях:

- не изменяется, то есть не имеет окончания

- зависимость от глагола-сказуемого

Например: идет (как?) не торопясь

- в предложении выражено обстоятельством

Например: спеша и волнуясь, (как?) она подошла ко мне

Синтаксическая роль деепричастия в предложении

В предложении деепричастия являются обстоятельством.

Например: она рассказала (как?), смеясь громко.

Смеясь громко — это обстоятельство образа действия, которое выражено деепричастием и наречием.