Общая информация

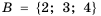

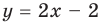

У каждой функции y = f (x) есть два типа переменных: зависимые и независимые. Переменная «х» является независимой, поскольку она может принимать любые значения, кроме тех, которые «превращают» функцию в пустое множество (этого необходимо избегать). Они бывают с одной или несколькими независимыми переменными. Необходимо выяснить все значения зависимой переменной.

Существует несколько методов решения задач такого типа. К ним относятся следующие способы: автоматизированный и ручной. Решение первым подразумевает использование специальных программных оболочек и web-приложений, позволяющих найти область значения функции. Онлайн-калькулятор с решением применяется для тех, кто выполняет большое количество вычислений или проверку вычислений.

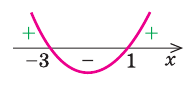

В различных дисциплинах необходимо исследовать поведение функций. Например, при проектировании какого-либо программного продукта. Программисты занимаются поиском «багов», при которых происходит некорректная работа приложения. Если заданы недопустимые параметры независимой переменной, то произойдет ошибка. Это называется исключением, и его всегда следует обрабатывать. При проектировании различных устройств нужно также уметь находить область значения функции.

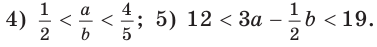

Основные понятия

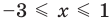

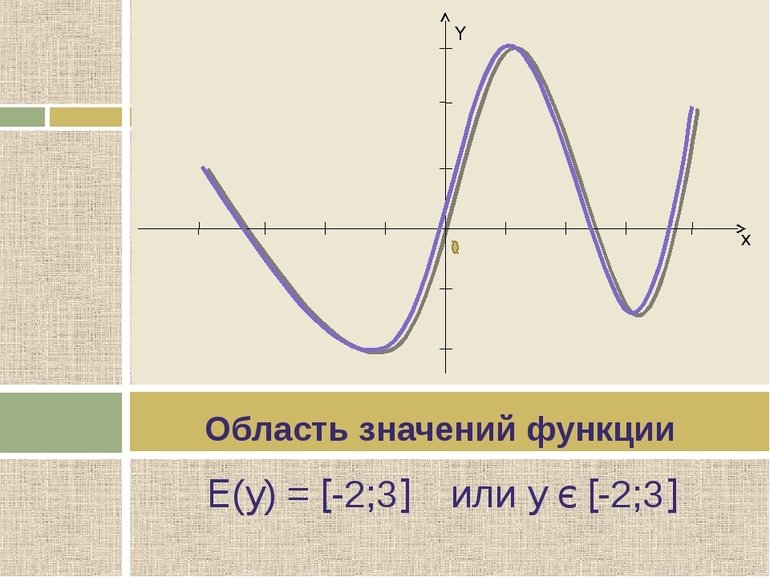

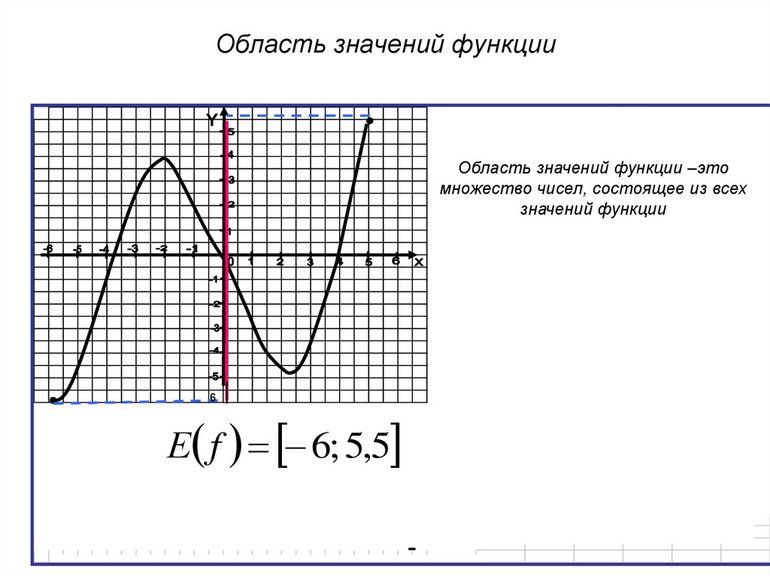

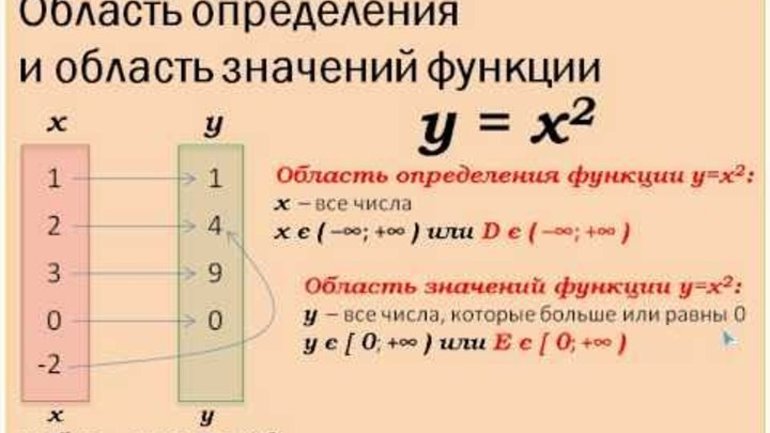

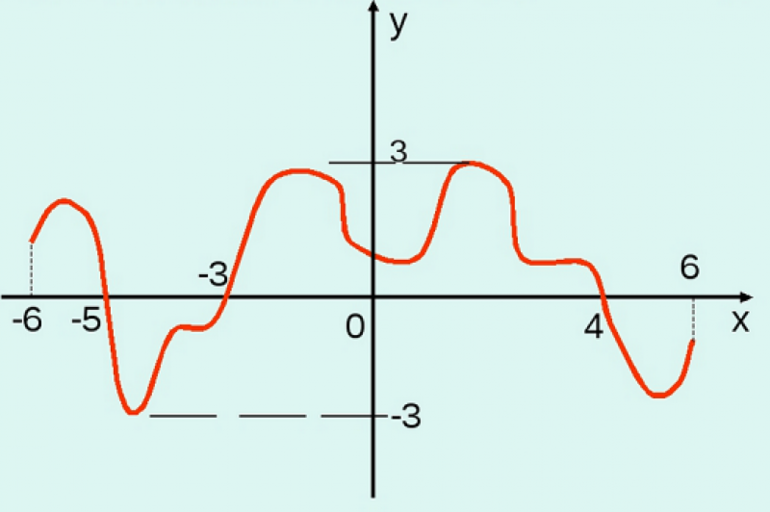

Руководствуясь некоторыми данными, можно сделать вывод: областью значений некоторой функции называются все ее допустимые значения. Обозначается она буквой «E», т. е. E (f) или E (y). Когда y = f (x) является сложной (w = f (x, y, z)), тогда можно ее обозначить «E (w)».

Независимая переменная, принимающая некоторые значения, называется аргументом. Для конкретного случая существует определенный алгоритм. Можно сразу определить E (f), но в некоторых ситуациях нужно выполнить некоторые преобразования.

Например, нужно найти область значений квадратичной функции y = 3x 2 — 2x — 1. Следует записать уравнение 3x 2 — 2x — 1 = 0. Ордината вычисляется таким образом: y0 = -D / 4a = -[b 2 — 4ac] / 4a = -[(-2)^2 — 4 * 3 * (-1)] / (4 * 3) = -16 / 12 = -4/3. Если коэффициент а>0, то ветви параболы направлены вверх. Следовательно, E (y) = (-4/3;+бесконечность).

Специалисты-математики утверждают, что важным аспектом является определение типа функции. Следовательно, следует разобраться в их классификации. Для этого необходимо знать их графики и названия.

Типы функций

Перед тем, как найти все допустимые значения, нужно знать область значения некоторых элементарных функций. Для каждой из них существует свой промежуток:

- (-бесконечность;+бесконечность): y =kx + b, y = x^(2n+1), y = x^(1/(2n+1)), y = log (x) с основанием а, y = tg (x) и y = ctg (x).

- [0;+бесконечность): y = x^(2n), y = x^(1/(2n)) и y = a^x.

- (-бесконечность;0] U [0;+бесконечность) только для y = k / x (гипербола).

- [-1;1]: y = sin (x) и y = cos (x).

- [0;Pi]: y = arccos (x) и arcsin (x).

- [-Pi/2;Pi/2]: y = arctg (x) и arcsin (x).

Если функция является многочленом четной степени, то для нее существует интервал [m;+бесконечность). Значение «m» — наименьшее значение многочлена. На промежутке (-бесконечность;n) число n — наибольшее его значение.

Довольно сложной задачей считается нахождение области значений тригонометрических функций. Примером одной из них считается y = cos (2x) + 2cos (x). Кроме того, при нахождении E (f) необходимо руководствоваться не только табличными значениями. Этих данных мало, поскольку нужно также знать о свойствах некоторых функций и способы нахождения E.

Важные свойства

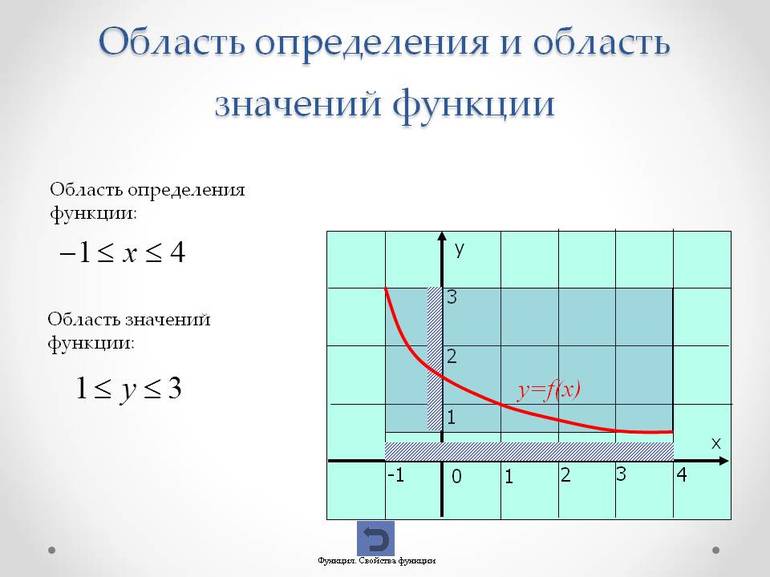

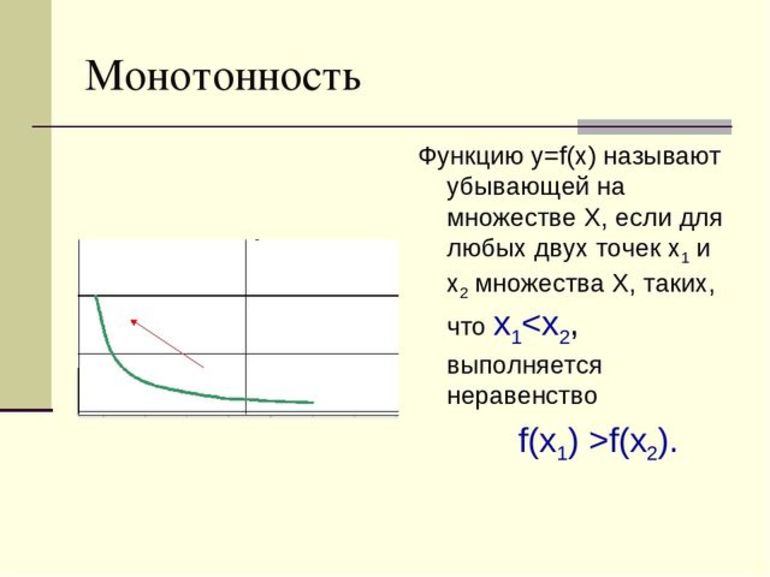

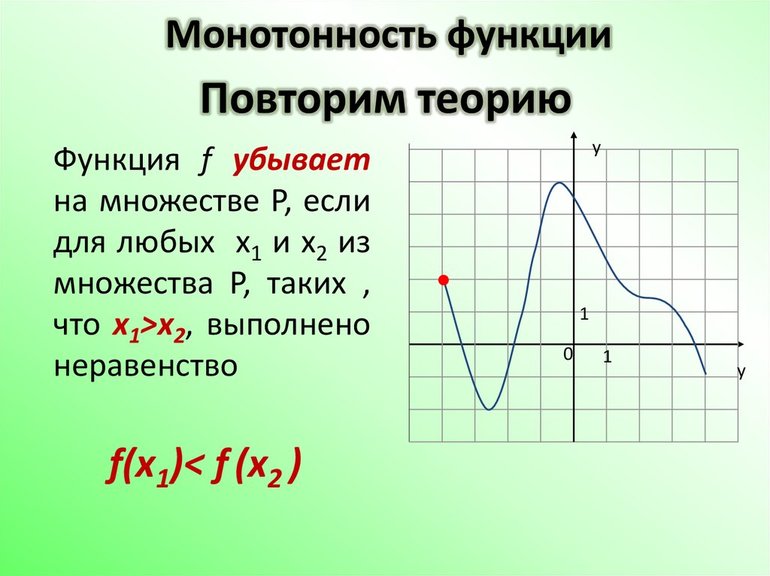

Для качественного исследования нужно знать свойства простых функций: монотонность, непрерывность, дифференцируемость, четность или нечетность, периодичность, область определения и значения. Среди свойств можно выделить несколько основных:

- В случае, когда функция f (x) является непрерывной, и наблюдается ее возрастание или убывание на отрезке [a;b], то множество значений — интервал [f (a);f (b)].

- Если y = f (x) обладает непрерывностью на промежутке [a;b], и существует некоторое минимальное m и максимальное М ее значения, то множеством ее значений является интервал [m;M].

- При непрерывности и дифференцируемости функции на промежутке [a;b], она имеет минимальное и максимальное значения на данном промежутке.

Последние два свойства применяются для непрерывных функций. Простое решение позволяет получить первое свойство. При этом очень важно доказать ее монотонность. Задача существенно упрощается, когда удается доказать четность или нечетность функции, а также ее периодичность. По необходимости следует проверять и использовать некоторые ее свойства: непрерывность (при разрыве нужно определить его точку или интервал), монотонность, дифференцируемость, периодичность, четность или нечетность и т. д.

Методы нахождения

Существует много способов нахождения области значений. Однако для решения задач нужно подбирать оптимальный метод, поскольку следует избегать лишних вычислений. Например, если функция является простой, то нет необходимости применять сложные алгоритмы решения. К методам нахождения относятся следующие:

- Отдельное нахождение значений элементов сложной функции.

- Оценочный.

- Учет непрерывности и монотонности.

- Взятие производной.

- Использование max и min функции.

Для каждого из методов существует определенный алгоритм. Хотя встречаются случаи, когда целесообразно применить два простых метода. Нужно руководствоваться минимальным количеством вычислений и затраченным временем.

Для каждого элемента

Иногда в задачах следует найти E (f) при условии, когда функция является сложной. Очень распространенная методика разбиения задачи на подзадачи, которая применяется не только в дисциплинах с физико-математическим уклоном, но в экономике, бизнесе и других направлениях. Решение с помощью метода последовательного нахождения E (f) каждой из функций. Алгоритм имеет такой вид:

- Выполнить необходимые преобразования — упростить выражение.

- Разбить выражение на элементы.

- Выполнить поиск E (f) для каждого элемента.

- Произвести замену.

- Анализ.

- Результат решения.

Однако довольно сложно ориентировать по данному алгоритму, поскольку нужно разобрать решение примера с его помощью. Дана функция y = log0.5 (4 — 2 * 3^x — 9^x). Решается задача таким образом:

- Упростить (выделить квадрат): y = log0.5 (4 — 2 * 3^x — 9^x) = log0.5 [5 — (1 — 2 * 3^x — 9^x)] = log0.5 [5 — (3^x + 1)].

- Разбить на элементарные функции: y = 3^x, y = 3^x + 1, y = [-(3^x + 1)]^2 и y = [5 — (3^x + 1)]^2.

- Определить для каждого элемента E (f): E (3^x) = (0;+бесконечность), E (3^x + 1) = (1;+бесконечность), E ([-(3^x + 1)]^2) = (-бесконечность;-1) и E ([5 — (3^x + 1)]^2) = (-бесконечность;4).

- Произвести замену: t = 5 — (3^x + 1)]^2 (-бесконечность <= t <=4).

- Анализ: поскольку E (f) на луче (-бесконечность;4) совпадает с интервалом (0;4), то функция непрерывна и убывает. Необходимо отметить, что интервал (0;4) получен при пересечении луча (-бесконечность;4) с областью определения функции логарифмического типа (0;+бесконечность). На интервале (0;4) эта функция непрерывна и убывает. Если t>0, то она стремится к бесконечности. Когда t = 4, ее значение равно -2.

- Результат решения — искомый интервал: E (f) = (-2;+бесконечность).

Необходимо обратить внимание на пункты 1, 3 и 5. Они являются очень важными, поскольку от них зависит правильность решения. Очень важно уметь анализировать полученную функцию в 4 пункте.

Оценочный способ

Еще одним методом определения E (f) является способ оценки. Необходимо оценить непрерывную функцию в нижнем и верхнем направлениях. Еще следует доказать достижение нижней и верхней границ. Для этой цели существует также алгоритм. Он немного проще предыдущего. Суть его заключается в следующем:

- Доказать непрерывность.

- Составить неравенство или неравенства для нескольких функций.

- Узнать оценку.

- Записать интервал.

Необходимо разобрать алгоритм на примере функции y = cos (7x) + 5 * cos (x). Следует учитывать, что известен только один знак неравенства. Второй нужно доказать оценочным методом. Решение задачи имеет такой вид:

- Функция вида y = cos (x) является непрерывной.

- Неравенства: -1<=cos (7x)?1 и -5<=5 * cos (x)?5.

- Оценка получает при объединении неравенств: -6<=y?6. При значениях независимой переменной x = Pi и x = 0 функция принимает значения -6 и 6 соответственно (нижняя и верхняя границы). Функция состоит из двух элементов, следовательно, она является линейной и непрерывной.

- Интервал: E (y) = [-6;6].

Метод позволяет найти решение без использования дополнительных вычислений. Но при его использовании легко ошибиться.

Учет непрерывности и монотонности

Одним из простых способов решения, который специалисты рекомендуют новичкам, является метод учета непрерывности и монотонности. Для этого существует специальный алгоритм:

- Упростить выражение.

- Выполнить замену при необходимости.

- Найти вершину графика.

- Определить промежуток.

- Вычислить максимальное и минимальное значения.

- Записать E (f).

Например, существует некоторая функция y = cos (2x) + 2cos (x). Необходимо найти ее E. Искать следует по алгоритму решения методом учета монотонности и непрерывности:

- Упростить (по формуле двойного угла): y = 2 * (cos (x))^2 + 2cosx — 1.

- Замена t = cos (x): y = 2 * t 2 + 2 * t — 1 = 2 * (t + 0,5)^2 — 1,5.

- Показательная функция является параболой. Она монотонна, непрерывна и имеет вершину по оси ОУ -1,5. Промежуток, который рассматривается — [-1;1], поскольку E (cos (x)) = [-1;1].

- Минимальное значение равно -1,5, так как ветви направлены вверх. Максимальное на промежутке [-1;1] — MAX (y) = 3. Для его нахождения нужно построить график параболы y = 2 * (t + 0,5)^2 — 1,5.

- Искомый интервал — E (cos (2x) + 2cos (x)) = [-1,5;3].

Чтобы построить график параболы, нужно найти ее вершину и точки пересечения с осью абсцисс. Последние находятся при решении уравнения 2 * (t + 0,5)^2 — 1,5 = 0. Однако существует способ намного проще. Для этого следует привести выражение к виду 2 * (t + 0,5)^2 = 1,5. Отсюда t = — 0,5. Следовательно, координаты вершины — (-0,5;-1,5). Корни уравнения при его решении: t1 = -[(1 + (3)^0.5)] / 2 и t2 = -[(1 — (3)^0.5)] / 2.

Производная, min и max

Одним из простейших способов нахождения E (f) является взятие производной функции. Этот метод можно комбинировать с определением максимального и минимального значений. Математики рекомендуют простейший алгоритм:

- Найти производную.

- Анализ.

- Указать MAX (f) и MIN (f).

- Запись интервала в формате (MIN (f);MAX (f)).

Практическое применение алгоритма — решение задачи этим методом. Например, нужно найти E (arcsin (x)). Решение выполняется по нескольким этапам:

- Производная: y’ = [arcsin (x)]’ = 1 / [(1 — x 2 )^0.5].

- Функция возрастает на интервале (-1;1).

- Минимум и максимум на отрезке (-1;1): MIN (arcsin (-1)) = -Pi/2 MAX (arcsin (1)) = Pi/2.

- Интервал: E (arcsin (x)) = [-Pi/2;Pi/2].

В некоторых случаях рекомендуется вычислять пределы, поскольку часть задач решается только с их применением. Существует определенный тип задач, в которых нужно доказать, что отрезок является E (f) конкретной функции. Например, следует выяснить принадлежность [-1;1] функции sin (x). Для этого необходимо воспользоваться вышеописанным алгоритмом:

- Производная: y’ = [sin (x)]’ = cos (x).

- Период функции равен 2Pi. Следует взять отрезок [0;2Pi]. Для нахождения множества значений на нем нужно приравнять производную функции к 0, т. е. cos (x) = 0. Найти х = Pi/2 + Pi * к, где «к» принадлежит Z. Точки экстремума равны Pi/2 и 3Pi/2.

- Минимум и максимум на отрезке [0;2Pi): MIN ([sin (3Pi/2)]) = -1 и MAX ([sin (3Pi/2)]) = 1.

- E (sin (x)) = [-1;1].

Отрезок [-1;1] является E (sin (x)). Оптимальный метод — нахождение производной и определение E (f). В этом примере необходимо знать и проверить периодичность.

Таким образом, существует несколько способов нахождения E (f), но всегда необходимо выбирать метод, приводящий к минимуму вычислений. Нет смысла усложнять решение, поскольку большинство алгоритмов направлены на оптимизацию вычислений.

Как найти область допустимых значений выражения

Определение

Область ОДЗ – это множество простых числовых значений, которые допустимы, для любого данного выражения.

Ограничение области определения:

Область ограничения действительных чисел может быть от [(0 ;+infty)].

Например: [[-4 ; 1) cup[5,7)].

Область определения может указывать на следующие характеристики:

- деление функции как [y=x+frac{2 cdot x}{x^{4}-1}]

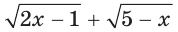

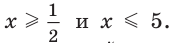

- корень четной степени и переменная под корнем:

[=sqrt{x+1} text { или } y=sqrt[n]{2^{2 cdot x+1}} text {; }] - переменная в основании степенного значения

[y=3 cdot(x+1)^{-2}, y=-2+x^{frac{1}{3}} ; y=left(x^{4}-x+2right)sqrt{4}] - логарифмическая переменная [y=ln frac{x^{4}+x}{8} ; quad y=2+].

Значения основания должно быть положительным. Также как и логарифмическое значение. - переменная тангенса и котангенса в виде следующего уравнения: [y=arcsin (x+4)+4 cdot x^{2}]

Если отсутствует хотя бы один из перечисленных характеристик область определения функции определяется иначе.

Пример 1: [y=frac{x^{4}+2 x-x+2}{4}+2 frac{2}{3} cdot x], в данном множестве нет переменной, поэтому и решается оно иначе.

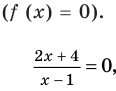

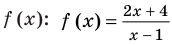

Пример 2: [y=frac{3}{x-1}], нужно вычислить область определения. Обязательно, при решении нужно уделить внимание на знаменатель. Потому что, по законам алгебры деление на ноль запрещено.

Следовательно получаем следующее действие: [frac{3}{x-1}].

Область значения не должна быть равной единице, так как в знаменателе получим нулевое значение. Отсюда область определения будет в пределах [(-infty, 1) cup(1,+infty)].

Область допустимых значений для уравнения

Чтобы правильно уметь определять данную область, нужно знать следующие утверждения:

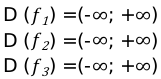

если функция вычисляется, при помощи суммы: [f_{1}+f_{2}+ldots f_{n} text { или } mathrm{y}=f_{1}+f_{2}+ldots f_{n}].

Область определения будет следующего вида: [mathrm{D}(mathrm{f})=mathrm{D}left(f_{1}right)left(f_{2}right) ldotsleft(f_{n}right)]

Пример суммы числовых значений:

Возьмем уравнение: [y=x^{7}+x+5+operatorname{tg} x]

Решение: уравнение представлено в виде суммы нескольких значений, где степень равна семи, показатель один.

Области определения tg характерны все действительные числа.

Ответ: для заданной функции относится пересечение областей или количество действительных чисел кроме [pi / 2+pi cdot mathrm{n} . mathrm{n} in z]

Пример разности значений:

[y=log _{3} x-4 cdot 2^{x}]

Решение:

[f_{1}(mathrm{x})=log _{3} text { и } f_{2}(mathrm{x})=4 cdot 2^{x}]

Область определения функции разности будет: [(0,+infty)] это для [f_{1} ; text { для } f_{2}(-infty .+infty)]

[y=log _{3} x-4 cdot 2^{x} Rightarrow Dleft(f_{1}right)=(0 ;+infty), quad Dleft(f_{2}right)=(-infty ;+infty)]

Ответ: [(0 ;+infty)].

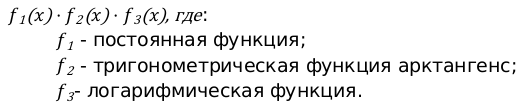

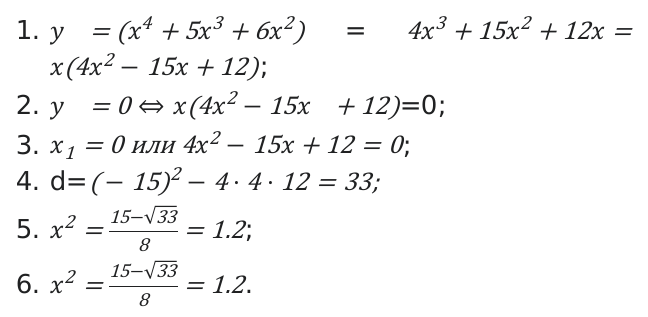

Пример произведения чисел:

[y=3 cdot operatorname{arctg} x cdot ln x]

Область допустимых значений для функции

Сложная функция имеет следующий вид: [mathrm{y}=f_{1}left(f_{2}(mathrm{k})right)]

D (f) — множество значений;

Пересечение двух множеств и будет являться областью определения функции сложного типа.

[mathrm{k} in Dleft(f_{2}right) text { и } D f_{2}(x) in Dleft(f_{1}right)]

Пример

[y=ln x^{2}]

Представим функцию в виде: [mathrm{y}=f_{1}left(f_{2}(mathrm{k})right)]

[f_{1}] — логарифм с заданным основанием;

[f_{1}] — степень со значением 2.

Используем изученные в данном уроке области определения:

[Dleft(f_{1}right)=(0 ;+infty)]

[Dleft(f_{2}right)=(-infty ;+infty)]

Исходя из этого получаем систему неравенства: [x in Dleft(f_{2}right) ; f_{2} k in Dleft(f_{1}right) Leftrightarrow k in(-infty ;+infty) k^{2} in(0 ;+infty) Leftrightarrow k in(-infty ;+infty)k^{2}>0 Leftrightarrow k in(-infty ;+infty)]

[ k in(-infty ; 0) cup(0 ;+infty) . Leftrightarrow k in(-infty ; 0) cup(0,+infty)]

Ответ: все действительные числа, кроме нуля.

Область определения функции в виде дробного алгебраического значения

Когда функция задается выражение в виде дроби. Переменная значений находится в знаменателе. Следовательно, область определения являются действительные числа. Исключением служит число, которое приведет знаменатель к нулевому значению.

Пример №1: [y=frac{x-4}{x+4}]. Решив уравнение, определим искомое значение области определения. Которое является [-infty ;-4 cup-4 ;+infty]

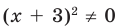

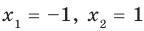

Пример №2: [y=frac{1}{x^{2^{2}} 1} ;]

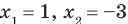

[x^{2-} 1=0 Rightarrow x^{2} Rightarrow x_{1}=-1 x_{2}=1]

Искомая область : [text { — ]- } infty ;-1[cup]-1 ; 1[cup] 1 ;+infty[.]

Пример №3: [y=cos x+frac{3}{x^{2}-4}].

Первое слагаемое имеет область определения множество действительных чисел. Второе — также все числа, кроме -2 и 2, они приведут знаменатель к нулю. Область определения должна соответствовать условиям двух слагаемых и равняться действительным числам, кроме -2 и 2.

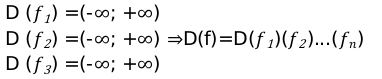

Область определения показательной и логарифмической функции

Показательная функция записывается как: [y=k^{x}]

где значение x — показатель степени; k — число, которое обязательно больше нуля и не равно единице. Область определения показательной функции — это множество значений R.

Основные примеры показательных функций:

Область определения, для этих функций, записывается следующим образом: [(-infty,+infty)].

Логарифмическая функция выражается как: [y=log n^{k}], где значение n , имеет значение больше нуля и не менее единицы.

Определение

Область определения логарифма и логарифмической функции — это множество положительных значений и действительных чисел.

Рассмотрим на примере, характер решения задачи данной функции.

Пример №1:

[y=ln x], определить область определения натурального логарифма.

[D(y)=(0 ;+infty)]

На заданном интервале, производная будет иметь положительное значение, и функция будет возрастать на всем промежутке.

[y=ln x=frac{1}{x}]

Определим односторонний предел при, стремлении аргумента к нулю и когда значение x стремится к бесконечности.

[lim _{x rightarrow 0+0} ln x=ln (0+0)=-infty]

[lim _{x rightarrow infty} ln x=ln (+infty)=+infty .]

Из данного решения мы видим, что значения будут возрастать от минус бесконечности до плюс бесконечности.

Из этого следует, что множество всех действительных чисел – является областью значений функции натурального логарифма ln.

Ответ: множество всех действительных чисел, это и есть область значений функции ln.

Определения области допустимых значений функции

На примерах рассмотрим, как определить области значений функции.

Первоначально, необходимо определить значения непрерывной функции y=f(x).

Известно, что функция непрерывная и достигает своих максимальных max f(x) и минимальных min f(x) значений, на разных периодах. Из этого следует отрезок, где находятся значения исходной функции. Тогда решение состоит в нахождении точек максимума и минимума.

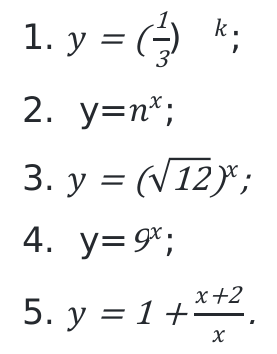

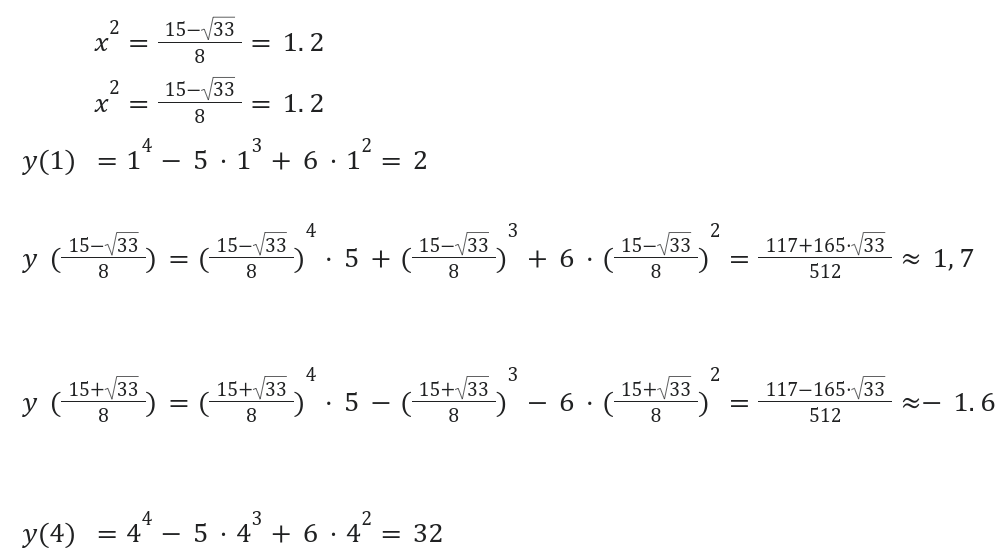

Пример №1 :

Необходимо вычислить область значений уравнения [y=x^{4}-5 x^{3}+6 x^{2}] на отрезке [ 1 ; 4 ] [1; 4].

Для решения задачи необходимо произвести следующие действия:

Следующим шагом будет определение значений функции в конечной и начальной точках.

Ответ: [left(frac{117-165 cdot sqrt{33}}{512} ; 32right)].

Нет времени решать самому?

Наши эксперты помогут!

Пример №2.

На этом примере подробно рассмотрим, как вычисляются значения непрерывной функции y= f(x), в определенных промежутках.

Для этого, первоначально вычислим:

- наименьшее и наибольшее значение;

- определим промежуток возрастания и убывания функции;

- односторонние пределы;

- предел бесконечности.

Решение:

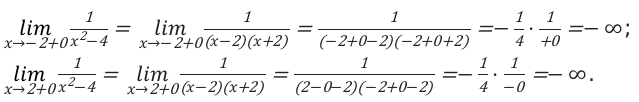

Для решения возьмем функцию [y=frac{1}{x^{2}-4}] и вычислим область значений на промежутке (-2;2).

Находим наименьшее и наибольшее значение функции на заданном отрезке.

[y=frac{1}{x^{2}-4}=frac{-2 x}{left(x^{2}-4right)^{2}}]

[mathrm{y}=0 Leftrightarrow frac{-2 x}{left(x^{2}-4right)^{2}}=0 Leftrightarrow x=0 in(-2 ; 2)]

Из данных вычислений видно, что максимальное значение равно 0, так как в этой точке происходит перемена знака функции и соответственно функция начинает убывать.

А именно: [y(0)=frac{1}{0^{2}-4}=-frac{1}{4}]

[-frac{1}{4}] — будет являться наибольшим значение заданной функции.

Следующим шагом в нашем решении, будет выяснение направления функции. Когда x значение стремится к (-2) и (+2).

В алгебре иными словами эти значения называют односторонними пределами.

Решение выглядит следующим образом.

В конечном итоге мы получаем, что в пределах от -2 до 0, функции будут возрастать от [-infty text { до }-frac{1}{4}]. Если аргумент меняется, от 0 до то наоборот будет убывать к [-infty].

Следовательно, необходимое множество значений будет на интервале [-infty text { до }-frac{1}{4}]

Ответ: [left(-infty-frac{1}{4}right)].

Пример №3:

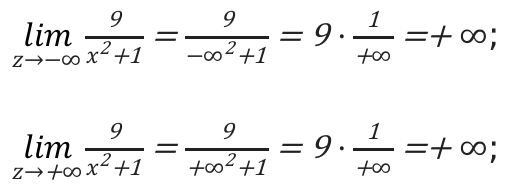

Данная функция имеет определенное значение, только при положительных значениях. [mathrm{D}(mathrm{y})=(0 ;+infty)]

Производная будет иметь следующий вид: [y=(ln x)=frac{1}{x}].

Так как функция имеет положительное значение, то всем промежутке будет наблюдаться ее возрастание. От [-infty text { до } +infty]

Поэтому область значения — это множество всех натуральных значений.

Пример №4:

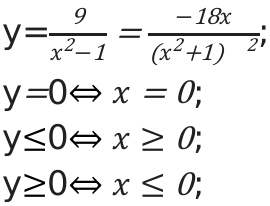

У функции [y=frac{9}{z^{2}-1}]

Если значение z имеет положительное значение, то функция будет считаться определенной.

Вычислим наибольшее и наименьшее значение, а также промежутки возрастания и убывания.

Если значение x будет больше, либо равным 0,то функция будет убывать.

Если значение x будет меньше либо равным нулю , функция будет возрастать.

Затем рассмотрим поведение функции и ее значения на бесконечной прямой.

Вывод: если аргумент изменяется от [-infty] до 0, тогда значение функции увеличиваются от 0 до 9 . Когда значения аргумента меняются от 0 до [+infty], значения функции будут уменьшаться от 9 до 0.

Пример №5:

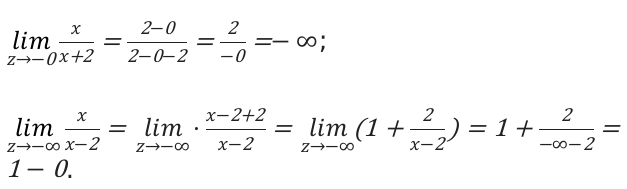

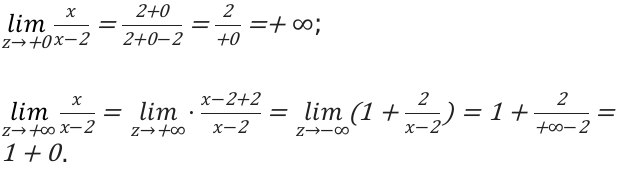

Определить область значений [y=frac{x}{x-2}];

По правилам математики. знаменатель не может равняться нулю. Поэтому: [D(y)=(-infty ; 2)(+infty ; 2)].

Определим множества на первом отрезке. [(-infty ; 2)]. На этом отрезке функция будет убывающей и значение отрицательным.

Функция ассиметрично начнет приближаться к 1, когда аргумент будет изменяться к минус бесконечности.

Определим множества на втором отрезке. [(+infty ; 2)]. На этом отрезке функция будет также убывающей.

Вывод: [E(y)=(+infty ; 1) cup(1 ;+infty)].

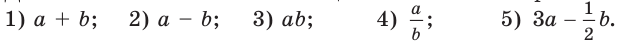

Действия над приближенными значениями величин

Для

того чтобы правильно производить

действия над приближенными значениями

величин, надо уметь находить погрешности

этих действий.

В

таблице приведены формулы для оценки

границ погрешностей результатов

действий:

|

Действие |

Граница абсолютной погрешности |

Граница погрешности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пример 2. Вычислить

сумму приближенных чисел 0.6, 0.42 и 0.286.

Найти границу погрешности результата.

Решение. Округлим

все данные, сохранив два десятичных

знака, и выполним сложение:

Граница

погрешности каждого слагаемого не

превосходит единицы последнего разряда;

тогда

Пример

3. Найти частное приближенных чисел

654.1 и 8.5 и границу погрешности результата.

Решение.

Округлим делимое, сохранив три значащие

цифры, т.е. до единиц:

.

Выполним деление и оставим в результате

две значащие цифры:

Чтобы

ответить на вопрос, с какой точностью

найдено частное, сначала вычислим

границу относительной погрешности

результата:

Границу

погрешности частного находим по формуле

,

т.е.

Итак, частное равно

При

возведении в квадрат и в куб в результате

сохраняют столько значащих цифр,

сколько их имеет подкоренное число.

Пример

4. Вычислить приближенное значение

числа

и найти относительную погрешность

вычисления.

Решение.

Сначала находим квадрат числа 4.13 и

оставляем в результате три значащие

цифры:

Относительную погрешность вычисления

находим по формуле

Итак,

с относительной точностью до 0.5%.

Замечание.

Для более точных вычислений в результатах

промежуточных действий рекомендуется

сохранять одну запасную цифру, т.е.

сохранять на один десятичный знак или

на одну значащую цифру больше, чем

рекомендует правило.

Пример

5. Вычислить приближенное значение

выражения

и найти границу погрешности результата.

Решение.

Находим значение квадрата числа 5.62 и

квадратного корня из числа 18.50; имеем

Теперь получаем

где сначала

выполнено деление, а затем умножение.

Найдем

границу относительной погрешности

результата:

Граница

погрешности результата есть

Итак,

Пример

6. Вычислить приближенное значение

выражения

и найти границу погрешности результата.

Решение.

Находим значение квадратного корня из

числа 6.24 и

;

имеем

;

.

Далее получим

где сначала

выполнено деление, а затем умножение.

Найдем

границу относительной погрешности

результата:

Граница

погрешности результата есть

Итак,

Задачи

-

Найдите

абсолютную погрешность приближенного

равенства

. -

Округлите

число до единиц и найдите абсолютную

и относительную погрешности округления:

а) 10.59; б) 0.892. -

Сколько

верных цифр имеет число: а)

б)

;

в)

-

Вычислите

приближенное значение выражения и

границу погрешности результата:

а)

б)

в)

-

Найти

относительную погрешность при вычислении

определителя

а)

,

б)

ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗАНЯТИЕ № 2

ПРИБЛИЖЕНИЕ

И АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ

Постановка

задачи. Пусть

величина у

является функцией аргумента х.

Это означает, что любому значению х

из области определения поставлено в

соответствие значение у.

Вместе с тем на практике часто неизвестна

явная связь между у

и х,

т.е. невозможно записать эту связь в

виде некоторой зависимости

.

В некоторых случаях даже при известной

зависимости

она настолько громоздка (например,

содержит трудно вычисляемые выражения,

сложные интегралы и т.д.), что её

использование в практических расчетах

затруднительно.

Задача

о приближении (аппроксимации) функций

формулируется так: данную функцию

требуется приближенно заменить

(аппроксимировать) некоторой функцией

так, чтобы отклонение (в некотором

смысле)

от

в заданной области было наименьшим.

Функция

при этом называется аппроксимирующей.

Для

практики весьма важен случай аппроксимации

функции многочленом

(1)

При

этом коэффициенты

будут подбираться так, чтобы достичь

наименьшего отклонения многочлена от

данной функции.

Одним

из основных типов аппроксимации является

интерполирование. Оно состоит в следующем:

для данной функции

строим многочлен (1), принимающий в

заданных точках

те же значения

что и функция

,

т.е.

(2)

При

этом предполагается, что среди значений

нет одинаковых, т.е.

при

Точки

называются узлами интерполяции, а

многочлен

— интерполяционным многочленом.

Пусть

функция

определена таблицей

|

|

|

… |

|

|

|

|

|

|

… |

|

Задачей

интерполяции является построение

многочлена

,

значения которого в узлах интерполяции

{xi}

равны соответствующим значениям

заданной функции, т.е.

=yi

(i=0,1,…,n).

Интерполяционной

формулой Лагранжа называется формула,

представляющая многочлен

в виде

,

(3)

где

— многочлен степени n,

принимающий значение, равное единице

в узле

,

и равные нулю значения в остальных узлах

(

),

(i,k=0,1,…,n).

Многочлен

называется интерполяционным многочленом

Лагранжа. Следует отметить, что степень

многочлена Лагранжа не превышает числа

n.

определяется по следующей формуле

.

(4)

Пример.

Для функции, заданной таблицей, построить

интерполяционный многочлен Лагранжа.

|

-1 |

0 |

1 |

|

|

|

3 |

2 |

5 |

Решение.

Многочлен Лагранжа для трех узлов

интерполирования запишется так:

Применяя формулу

Лагранжа, получим

После

элементарных преобразований получаем

интерполяционный многочлен Лагранжа

второй степени

.

Задачи

Для

функции

,

заданной

таблицей,

построить интерполяционный многочлен

Лагранжа.

1.

|

0.0 |

0.5 |

1.0 |

1.5 |

2.0 |

|

|

1.5708 |

1.5738 |

1.5828 |

1.5981 |

1.62 |

2.

|

2.5 |

3.0 |

3.5 |

4.0 |

|

|

1.649 |

1.6858 |

1.7313 |

1.7868 |

3.

|

0.3 |

0.4 |

0.50 |

0.6 |

0.7 |

|

|

0.29131 |

0.37995 |

0.46212 |

0.53705 |

0.60437 |

4.

|

0.8 |

0.9 |

1.0 |

|

|

0.66404 |

0.7163 |

0.76159 |

5.

|

0.0 |

0.5 |

1.0 |

1.05 |

2.0 |

|

|

1.5708 |

1.5678 |

1.5589 |

1.5442 |

1.5238 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗАНЯТИЕ №3

МЕТОД

НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Пусть,

изучая неизвестную функциональную

зависимость между y

и x,

в результате серии экспериментов

произвели ряд измерений этих величин

и получили таблицу значений

|

x0 |

x1 |

x2 |

… |

xn |

|

y0 |

y1 |

y2 |

… |

yn |

Задача

состоит в том, чтобы найти приближенную

зависимость

(1)

значения

которой при

мало отличаются от опытных данных

.

Приближенная функциональная зависимость

(1), полученная на основании экспериментальных

данных, называется эмпирической

формулой.

Задача

построения эмпирической формулы

отличается от задачи интерполирования.

График эмпирической зависимости, вообще

говоря, не проходит через заданные

точки

,

как в случае интерполяции. Это приводит

к тому, что экспериментальные данные

в некоторой степени сглаживаются, а

интерполяционная формула повторила бы

все ошибки, имеющиеся в экспериментальных

данных.

Построение

эмпирической формулы состоит из двух

этапов: подбор общего вида этой формулы

и определения наилучших значений

содержащихся в ней параметров.

В

методе наименьших квадратов в качестве

эмпирической функции выбран многочлен.

Согласно этому методу за меру отклонения

многочлена

(2)

от

данной функции

на множестве точек

,

,

…,

принимают величину

,

(3)

равную

сумме квадратов отклонений многочлена

от функции

на заданной системе точек.

Очевидно,

что

есть функция коэффициентов

,

,

…,

.

Эти коэффициенты надо подобрать так,

чтобы величина

была наименьшей. Полученный многочлен

называется аппроксимирующим для данной

функции, а процесс построения этого

многочлена – точечной квадратичной

аппроксимацией или точечным квадратичным

аппроксимированием функции.

Для

решения задачи точечного квадратичного

аппроксимирования воспользуемся общим

приемом дифференциального исчисления.

Найдем частные производные от величины

где

по всем переменным

,

…,

.

Приравнивая эти частные производные к

нулю, получим для определения неизвестных

,

…,

систему m+1

уравнений с m+1

неизвестными:

(4)

Введем обозначения:

,

,

Преобразуя систему

(11) и используя введенные обозначения,

будем иметь:

(5)

где

.

Можно

доказать, что если среди точек

,

,

…,

нет совпадающих и

,

то определитель системы (5) отличен от

нуля и, следовательно, эта система имеет

единственное решение

,

,

…,

.

Многочлен (2) с такими коэффициентами

будет обладать минимальным квадратичным

отклонением

.

Таким

образом, аппроксимирование функций

представляет собой более общий процесс,

чем интерполирование.

Для

составления системы (4) рекомендуется

схема способа наименьших квадратов,

приведенная в таблице 1, где принято

m=2.

Таблица 1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

||

|

1 |

|

|

|

|

|||

|

1 |

|

|

|

|

|

||

|

1 |

|

|

|

|

|

||

|

1 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пример.

Подобрать аппроксимирующий многочлен

второй степени

для данных

|

|

0.78 |

1.50 |

2.34 |

3.12 |

3.81 |

|

|

2.50 |

1.20 |

1.12 |

2.25 |

4.28 |

Решение.

Вычисления, которые нам нужно произвести,

расположим по схеме (для m=2,

n=4),

приведенной в таблице 1.

Для данного примера

получаем таблицу 2 (вычисления проводятся

с тремя десятичными знаками).

Таблица 2

|

|

|||||||

|

1 |

0.78 |

0.608 |

0.475 |

0.370 |

2.50 |

1.950 |

1.520 |

|

1 |

1.56 |

2.434 |

3.796 |

5.922 |

1.20 |

1.872 |

2.921 |

|

1 |

2.34 |

5.476 |

12.813 |

29.982 |

1.12 |

2.621 |

6.133 |

|

1 |

3.12 |

9.734 |

30.371 |

94.759 |

2.25 |

7.020 |

21.902 |

|

1 |

3.81 |

14.516 |

55.306 |

210.717 |

4.28 |

16.307 |

62.128 |

|

5 |

11.61 |

32.768 |

102.761 |

341.750 |

11.35 |

29.770 |

94.604 |

Отсюда

система для определения коэффициентов

,

,

:

(6)

Решив

систему (6), получим

,

,

.

Следовательно, искомый многочлен есть

(7)

Сравним

исходные значения для

с соответствующими значениями

,

полученными из приближенной формулы

(7). Соответствующие результаты приведены

в таблице 3.

Таблица

3

|

|

|

||

|

0.78 |

2.50 |

2.505 |

0.005 |

|

1.56 |

1.20 |

1.194 |

0.006 |

|

2.34 |

1.12 |

1,110 |

0.010 |

|

3.12 |

2.25 |

2.252 |

0.002 |

|

3.81 |

4.28 |

4.288 |

0.008 |

Задачи

Подобрать

аппроксимирующий многочлен второй

степени

для функций

1.

|

0.0 |

0.5 |

1.0 |

1.5 |

2.0 |

|

|

1.5708 |

1.5738 |

1.5828 |

1.5981 |

1.62 |

2.

|

2.5 |

3.0 |

3.5 |

4.0 |

|

|

1.649 |

1.6858 |

1.7313 |

1.7868 |

3.

|

0.3 |

0.4 |

0.50 |

0.6 |

0.7 |

|

|

0.29131 |

0.37995 |

0.46212 |

0.53705 |

0.60437 |

4.

|

0.8 |

0.9 |

1.0 |

|

|

0.66404 |

0.7163 |

0.76159 |

5.

|

0.0 |

0.5 |

1.0 |

1.05 |

2.0 |

|

|

1.5708 |

1.5678 |

1.5589 |

1.5442 |

1.5238 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗАНЯТИЕ № 4

ЧИСЛЕННОЕ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

1.

Аппроксимация производных.

Напомним, что производной функции

называется предел отношения приращения

функции

к приращению аргумента

при стремлении

к нулю:

(1)

Значение

шага

полагают равным некоторому конечному

числу и для вычисления значения

производной получают приближенное

равенство

(2)

Это

соотношение называется аппроксимацией

(приближением) производной с помощью

отношения конечных разностей (значения

,

в формуле (2) конечные в отличии от их

бесконечно малых значений в (1)).

Рассмотрим

аппроксимацию производной для функции

,

заданной в табличном виде:

при

.

Пусть шаг – разность между соседними

значениями аргумента – постоянный и

равен h.

Запишем выражения для производной

при

.

В зависимости от способа вычисления

конечных разностей получаем разные

формулы для вычисления производной в

одной и той же точке:

(3)

с

помощью левых разностей;

(4)

с помощью правых

разностей;

(5)

с помощью центральных

разностей.

Выражения для

второй производной

(6)

2.

Использование интерполяционных формул.

Предположим, что функция

,

заданная в виде таблицы с постоянным

шагом

,

может быть аппроксимирована

интерполяционным многочленом Ньютона:

.

(7)

Дифференцируя

этот многочлен по переменной

с учетом правила дифференцирования

сложной функции:

можно

получить формулы для вычисления

производных любого порядка:

Пример.

Вычислить в точке

первую и вторую производные функции,

заданной таблицей.

Здесь

Используя полученные выше формулы,

находим

|

|

|

|

|

|

||

|

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 |

1.2833 1.8107 2.3606 2.9577 3.5969 4.2833 |

0.5274 0.5599 0.5971 0.6392 0.6864 |

0.0325 0.0372 0.0421 0.0472 |

0.0047 0.0049 0.0051 |

0.0002 0.0002 |

0.0000 |

Запишем

интерполяционный многочлен Лагранжа

и его остаточный член

для случая трех узлов интерполяции (

)

и найдем их производные:

Здесь

— значение производной третьего порядка

в некоторой внутренней точке

Запишем

выражение для производной

при

:

Аналогичные

соотношения можно получить и для

значений

при

(8)

Записывая

интерполяционный многочлен Лагранжа

и его остаточный член для случая четырех

узлов (

),

получаем следующие аппроксимации

производных:

(9)

В

случае пяти узлов

получим

(10)

Выпишем

аппроксимации производных для узла с

произвольным номером

,

считая его центральным:

(11)

С

помощью интерполяционных многочленов

Лагранжа можно получить аппроксимации

для старших производных. Приведем

аппроксимации для вторых производных.

В

случае трех узлов интерполяции (

)

имеем

(12)

В

случае четырех узлов (

)

имеем

(13)

В

случае пяти узлов (

)

имеем

(14)

3.

Улучшение аппроксимации производной.

Метод Рунге-Ромберга. Сущность метода

Рунге – Ромберга. Пусть

— производная, которая подлежит

аппроксимации;

— конечно–разностная аппроксимация

этой производной на равномерной сетке

с шагом h;

R

– погрешность (остаточный член)

аппроксимации, главный член которой

можно записать в виде

т.е.

.

(15).

Формула

(15) позволяет по результатам двух

расчетов значений производной

и

(с шагом h

и kh)

с порядком точности p

найти её уточненное значение с порядком

точности p+1.

Пример.

Вычислить производную функции

в точке x=1.

Очевидно, что

,

поэтому

Найдем эту производную численно. Составим

таблицу значений функции:

|

x |

0.8 |

0.9 |

1.0 |

|

y |

0.512 |

0.729 |

1.0 |

Воспользуемся

аппроксимацией производной с помощью

левых разностей, имеющей первый порядок

(p=1).

Примем шаг равным 0.1 и 0.2, т.е. k=2.

Получим

По

формуле Рунге найдем уточненное значение

производной:

Задачи

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

30.04.2022611.84 Кб532.doc

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание:

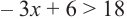

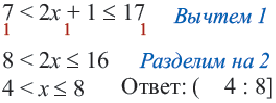

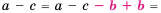

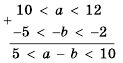

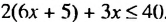

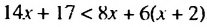

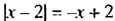

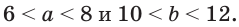

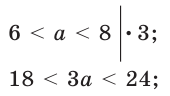

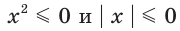

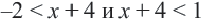

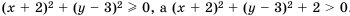

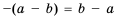

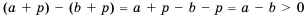

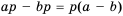

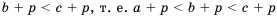

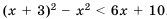

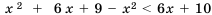

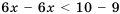

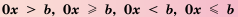

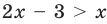

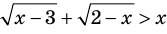

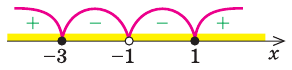

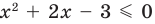

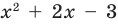

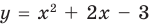

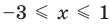

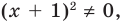

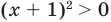

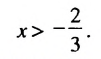

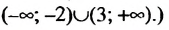

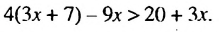

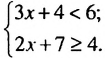

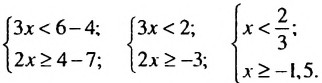

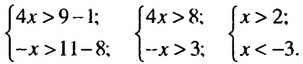

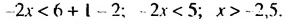

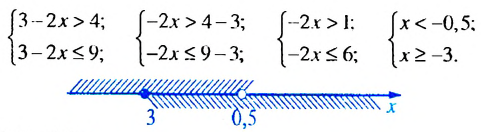

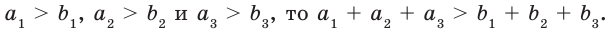

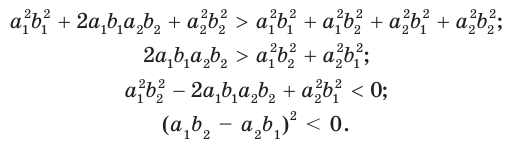

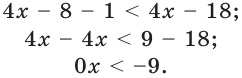

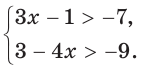

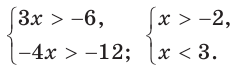

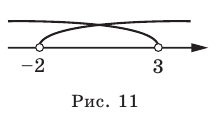

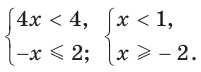

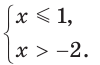

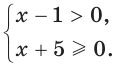

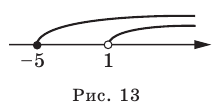

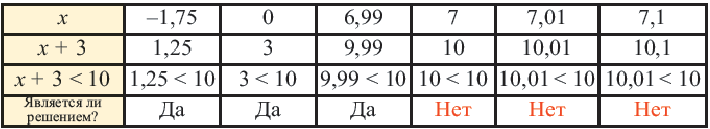

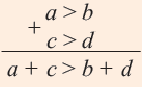

Неравенства

Существует много задач, при решении которых нужно сравнить некоторые числа или величины, найти значения переменной, удовлетворяющие некоторому неравенству.

В этом параграфе мы выясним свойства числовых неравенств, как доказывать неравенства, что такое неравенство с переменной и система неравенств с переменной, как решать неравенства и их системы.

Числовые неравенства

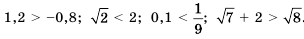

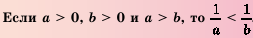

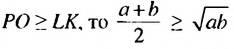

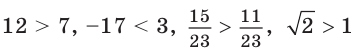

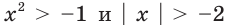

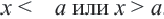

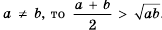

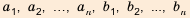

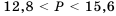

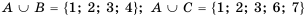

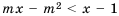

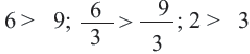

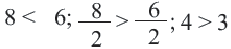

Вы знаете, что записи

являются примерами числовых неравенств. Вы научились сравнивать натуральные числа, дроби, рациональные и действительные числа.

Известно, что 25 > 17. Найдем разность левой и правой частей этого неравенства:

25 — 17 = 8 > 0 — разность положительна.

Найдем разность левой и правой частей неравенства 7

7 — 10 = -3

Из равенства 15=15 имеем:

15-15 = 0 — разность равна нулю.

Следовательно, существует зависимость между соотношениями «>», «

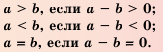

Определение:

- Число а больше числа b, если разность а — b — положительное число;

- Число а меньше числа b, если разность а — b — отрицательное число;

- Число а равно числу b, если разность а — b равна нулю.

Так как разность чисел а и b может быть либо положительной, либо отрицательной, либо равна нулю, то для любых чисел а и b выполняется одно и только одно из трех соотношений: а > b, a

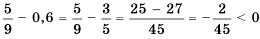

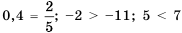

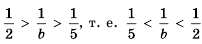

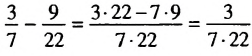

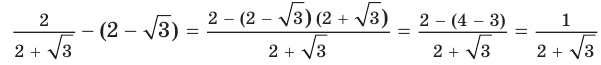

Используя данное определение, сравним числа

Разность данных чисел — число положительное, поэтому

Следовательно, для сравнения двух чисел а и b достаточно образовать разность а — b и выяснить, является она положительным числом, отрицательным числом или нулем. Если а — b > 0, то а > b; если а — b

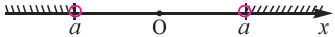

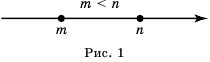

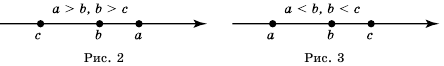

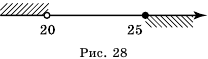

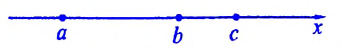

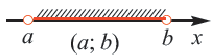

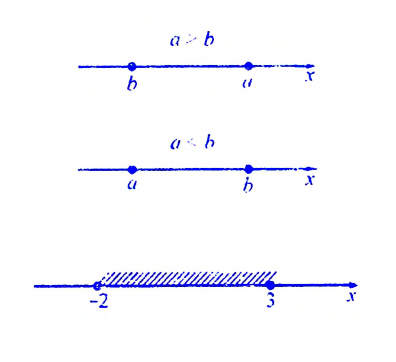

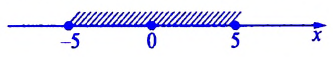

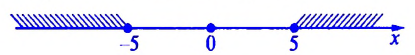

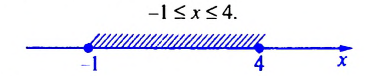

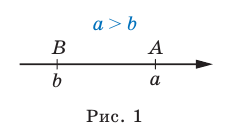

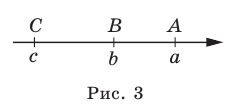

На координатной прямой большее число изображают точкой, которая лежит правее точки, изображающей меньшее число (см. рис. 1).

Рис. 1

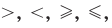

В неравенствах используют знаки: «>» — меньше, «>» — больше, «≤ »— меньше или равно (не больше), «≥» — больше или равно (не меньше).

Неравенства, образованные при помощи знаков «

Из определения соотношений «больше», «меньше», «равно» следует, что а ≥ b, если a — b ≥ 0; a ≤ b, если а — b ≤ 0.

Числовые неравенства могут быть верными и неверными. Например, 5

Доказательство неравенств

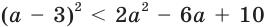

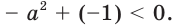

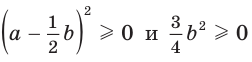

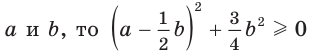

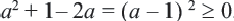

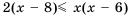

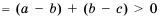

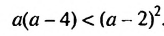

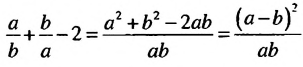

Докажем, что при любом значении а справедливо неравенство

(Еще говорят: докажем неравенство а(а — 4)

Для этого образуем разность левой и правой частей неравенства и преобразуем ее:

а(а — 4) — (a — 2)² = а² — 4а — а² + 4а — 4 = -4.

Так как разность а(а — 4) — (а — 2)² отрицательна при любом значении а, то неравенство а(а — 4)

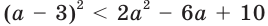

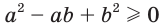

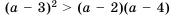

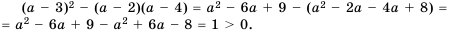

Пример:

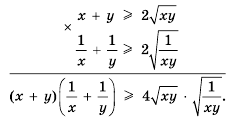

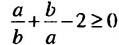

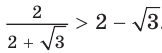

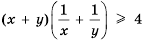

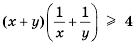

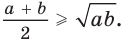

Доказать неравенство

Решение:

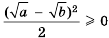

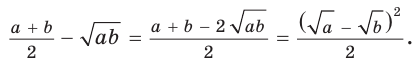

Образуем разность левой и правой частей неравенства и преобразуем ее:

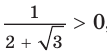

Разность мы представили в виде дроби, числитель которой неотрицателен, так как он является квадратом некоторого числа, а знаменатель положителен как произведение положительных чисел. Поэтому эта дробь, а значит и разность, неотрицательны:

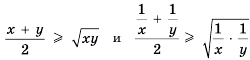

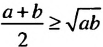

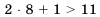

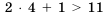

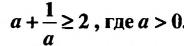

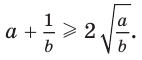

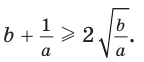

Если в доказанном неравенстве принять, что b = 1, то получим верное неравенство:

Итак, сумма двух положительных взаимно обратных чисел не меньше 2.

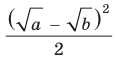

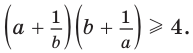

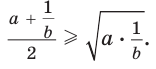

Пример:

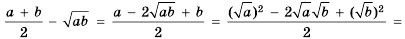

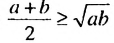

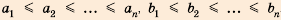

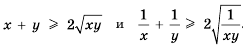

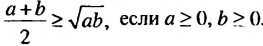

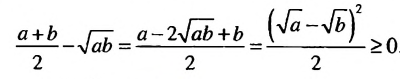

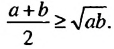

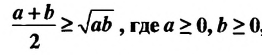

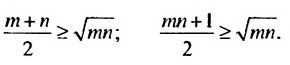

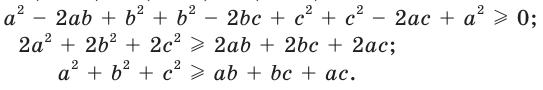

Доказать неравенство

Решение:

Образуем разность левой и правой частей неравенства и преобразуем ее:

Следовательно,

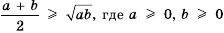

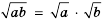

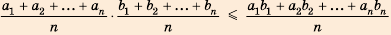

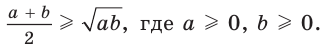

Для положительных чисел а и b число

справедливо и при любых положительных числах а и b. 11оэтому среднее арифметическое двух положительных чисел не меньше их среднего геометрического.

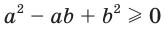

Пример:

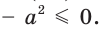

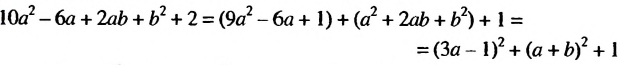

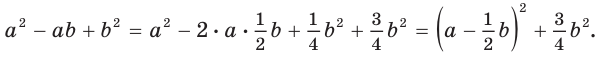

Доказать, что неравенство 10a² -6а + 2ab + b² + 2 > 0 справедливо при любых действительных числах а и b.

Решение:

Так как (3а — 1 )² ≥ 0, (а + b)² ≥ 0 при любых действительных числах а и b, то (За — 1)² + (а + b)² + 1 > 0.

Примечание. При доказательстве неравенства при помощи определения соотношений «больше», «меньше» или «равно» разность левой и правой части неравенства нужно преобразовать так, чтобы можно было определить знак разности.

Выражение, полученное после преобразований, принимает неотрицательные значения, если оно является, например, суммой, произведением или частным неотрицательных чисел, четной степенью некоторого выражения и т. п.

Выражение принимает отрицательные значения, если оно является суммой отрицательных чисел, произведением или частным чисел разных знаков и т. п.

Свойства числовых неравенств

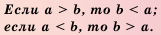

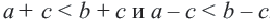

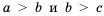

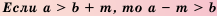

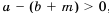

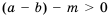

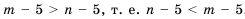

Свойство 1 | Если а > b, то b

Доказательство: Если а > b, то а — b — положительное число. Противоположное ему число — (а — b) = b — а является отрицательным. Так как b — а

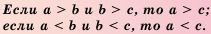

Свойство 2 | Если а

Доказательство: По условию а

Геометрическая иллюстрация свойства 2 представлена на рисунке 3.

Аналогично можно доказать утверждение: если а > b и b > с, то а > с.

Свойство 3 | Если к обеим частям верною неравенства прибавить одно и то же число, то получим верное неравенство.

Доказательство: Пусть а

Аналогично проводится доказательство для случая а > b и любого числа с.

Следствие. Если некоторое слагаемое перенести из одной части верного неравенства в другую, изменив при этом знак слагаемого на противоположный. то получим верное неравенство.

Доказательство: Пусть а

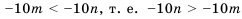

Свойство 4 | Если обе части верною неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то получим верное неравенство. Если обе части верного неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число и изменить знак неравенства на противоположный, то получим верное неравенство.

Доказательство: Пусть а

ас -bc = c(a — b).

По условию а

Если c

Аналогично проводится доказательство, если имеем неравенство а > b.

Справедливой является и часть свойства, касающаяся деления обеих частей неравенства на некоторое число, так как деление можно заменить умножением на число, обратное делителю.

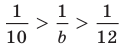

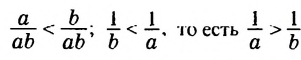

Следствие. Если a и b — положительные числа и а

Доказательство: Разделим обе части неравенства а

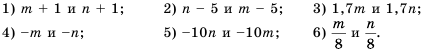

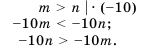

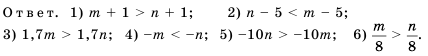

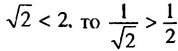

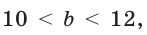

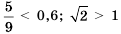

Это следствие можно использовать при сравнении чисел, обратных данным. Например, поскольку

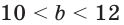

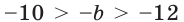

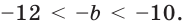

Замечание. Двойное неравенство а

Итак, если ко всем частям верного двойною неравенства прибавить одно и то же число, то получим верное двойное неравенство.

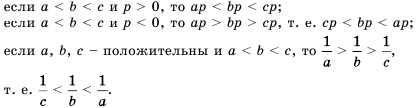

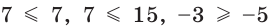

Аналогично можно обосновать утверждения:

Пример:

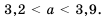

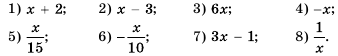

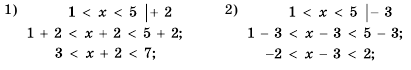

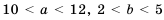

Известно, что —1

а) х — 3; б) -х; в) 2х — 5.

Решение:

а) Прибавим ко всем частям неравенства -1

—1 — 3

б) Умножим все части неравенства -1

1 > -х > -3, или -3

в) Умножим все части заданного неравенства на 2, получим: -2

-2 — 5

Пример:

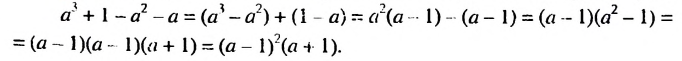

Доказать, что а³ + 1 ≥ а² + а, если а ≥ -1.

Решение:

Образуем разность левой и правой частей неравенства и преобразуем её:

Значения выражения (а — 1)² являются неотрицательными. По условию а ≥ -1, прибавим к обеим частям этого неравенства число 1, получим: а + 1 ≥ 0. Поэтому

(а — 1)² (а + 1) ≥ 0.

Следовательно, если а ≥ -1, то неравенство а³ + 1 ≥ а² + а является верным.

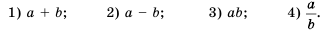

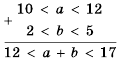

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценка значений выражений

Рассмотрим действия, которые можно выполнять над верными числовыми неравенствами.

Сложение числовых неравенств

Возьмем верные числовые неравенства с одинаковыми знаками: -3

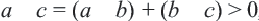

Свойство 5 | Если почленно сложить верные неравенства одного знака, сохранив их общий знак, то получим верное неравенство.

Доказательство: Пусть а

Аналогично можно доказать, что если а > b и с > d, то а + с > b + d.

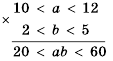

Умножение числовых неравенств

Возьмем верные неравенства: 7 > 2 и 5 > 3. Почленно перемножим их. Получим верное неравенство 7 • 5 > 2 • 3 или 35 > 6.

Почленно перемножим неравенства -3

В первом случае все числа данных неравенств были положительными, во втором — положительными и отрицательными. Докажем следующее свойство.

Свойство 4 | Если почленно перемножить верные неравенства одного знака, левые и правые части которых — положительные числа, сохранив при этом их общий знак, то получим верное неравенство.

Доказательство: Пусть а

Аналогично можно доказать, что если а > b и с > d, где а, b, с и d — положительные числа, то ас > bd.

Следствие. Если а

При доказательстве следствия достаточно взять н неравенств а

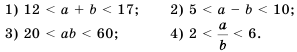

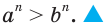

Оценка значений выражений

Рассмотрим пример.

Пример:

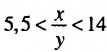

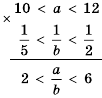

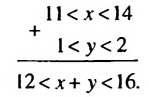

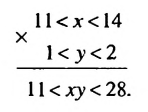

Дано: 11

Решение:

а) Оценим сумму х + у.

Применим к неравенствам 11

Сокращенно эти преобразования записывают так:

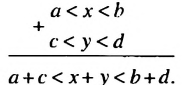

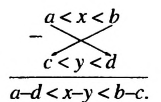

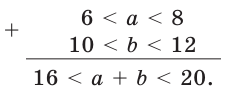

Общая схема оценки суммы имеет такой вид:

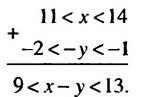

б) Оценим разность х — у.

Зная, как оценивается сумма, представим разность х — у в виде суммы х + (-у).

Сначала оценим значение выражения -у. Умножив все части неравенства 1

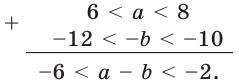

Общая схема оценки разности имеет такой вид:

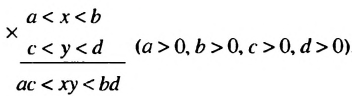

в) Оценим произведение ху.

Поскольку 11

Сокращенно эти преобразования записывают гак:

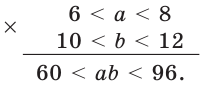

Общая схема оценки произведения имеет такой вид:

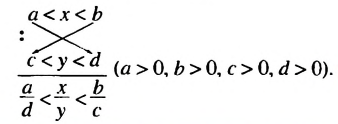

г) Оценим частное

Представим частное

то

то есть

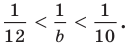

Общая схема оценки частного имеет такой вид:

Пример:

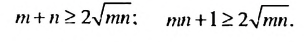

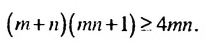

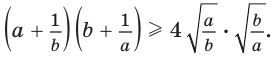

Доказать неравенство (m + n)(mn + l) ≥ 4mn, где m ≥ 0, n ≥ 0.

Решение:

Используем известное неравенство

Запишем это неравенство для чисел m и n, а потом — для чисел mn и 1. Получим два верных неравенства:

Умножим обе части каждого неравенства на 2:

Почленно перемножив эти неравенства, получим:

Примечание. При доказательстве неравенства из примера 1 мы использовали известное неравенство, доказанное ранее. Особенность использованного способа доказательства неравенств состоит в том, что:

- записываем несколько неравенств, доказанных ранее;

- перемножив (или сложив) эти неравенства, приходим к доказываемому неравенству.

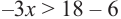

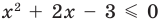

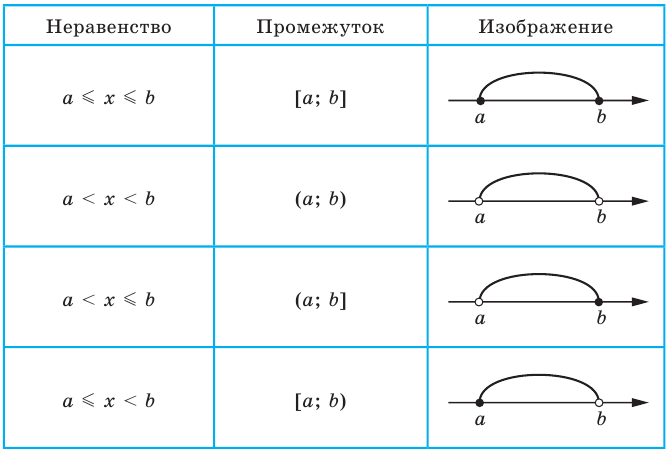

Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки

Понятие о неравенстве с одной переменной и его решении

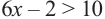

Рассмотрим неравенство 2х + 5 > 11. При одних значениях x данное неравенство превращается в верное числовое неравенство, при других — в неверное. Например, при х = 5 получим верное числовое неравенство 2 • 5 + 5 > 11; 15 > 11, а при х = 1 получим неверное числовое неравенство 2 • 1 + 5 > 11; 7 > 11.

Если нужно найти все значения х, при которых неравенство 2х + 5 > 11 является верным, то говорят, что нужно решить неравенство 2х + 5 > 11, содержащее одну переменную х.

При х = 5 неравенство 2х + 5 > 11 является верным. Говорят, что число 5 является решением данного неравенства или удовлетворяет данному неравенству.

Определение: Решением неравенства с одной переменной называют значение переменной, превращающее его в верное числовое неравенство.

Решить неравенство значит найти все его решения или доказать, что решений нет.

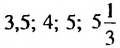

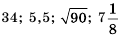

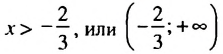

Неравенство с одной переменной преимущественно имеет бесконечное множество решений. Так, решениями неравенства 2х + 5 > 11 являются числа

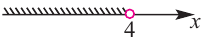

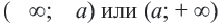

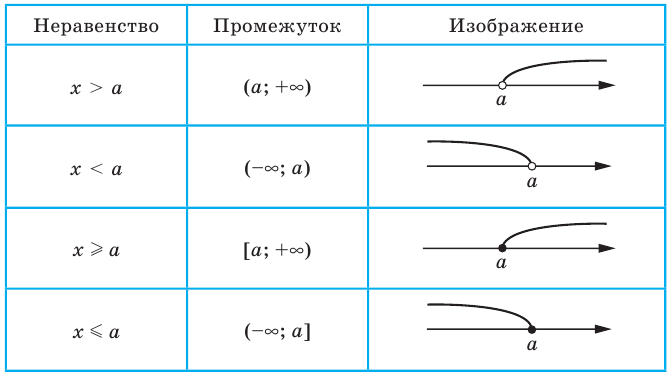

Числовые промежутки

Рассмотрим несколько примеров.

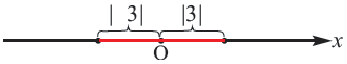

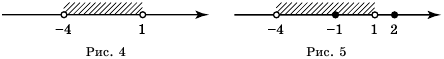

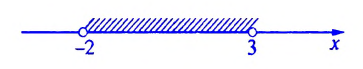

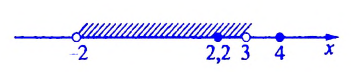

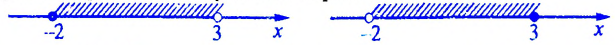

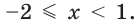

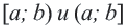

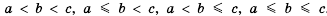

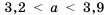

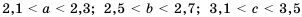

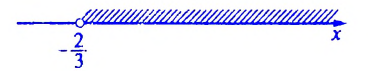

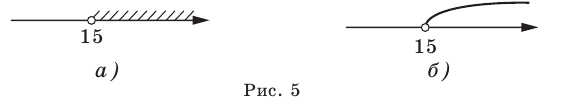

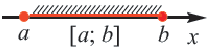

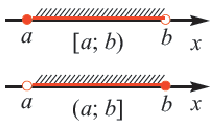

1) Неравенству -2

Промежуток заштриховывают, точки -2 и 3 изображают «пустыми» («выколотыми»).

Число 2,2 удовлетворяет двойному неравенству -2

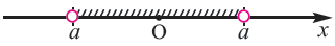

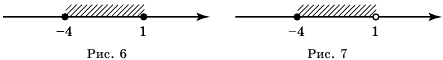

2) Неравенству -2

3) Множества чисел, удовлетворяющих двойным неравенствам -2 ≤ х

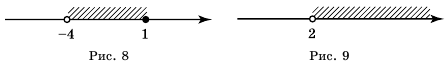

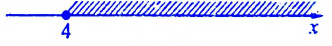

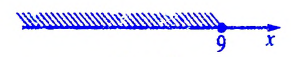

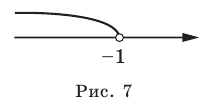

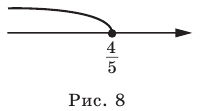

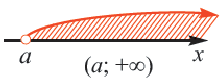

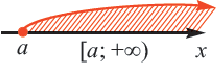

4) Неравенству х >4 удовлетворяют все действительные числа больше 4. На координатной прямой чти числа изображают точками, лежащими справа от точки с координатой 4. Множество чисел, удовлетворяющих неравенству х > 4, изображают полупрямой, находящейся справа от точки с координатой 4 без этой точки (см. рис. 8). Такое множество называют промежутком от 4 до плюс бесконечности и обозначают (4;

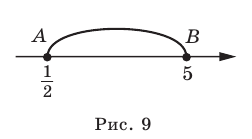

Множество чисел, удовлетворяющих неравенству х ≥ 4, изображают полупрямой (см. рис. 9). Это множество обозначают [4;

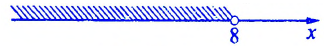

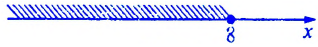

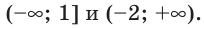

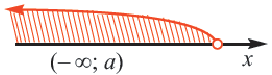

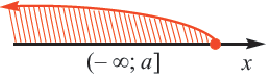

5) Множество чисел, удовлетворяющих неравенству х

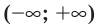

6) Множество всех действительных чисел изображают всей координатной прямой и обозначают так:

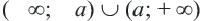

Объединение и пересечение числовых промежутков

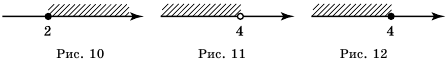

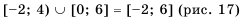

Рассмотрим два промежутка: [-1; 4) и (2; 7).

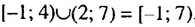

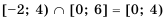

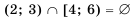

Промежуток [-1; 7) образуют все числа, принадлежащие промежутку [-1; 4) или промежутку (2: 7). Говорят, что промежуток [-1; 7) является объединением промежутков [-1;4) и (2; 7). Записывают:

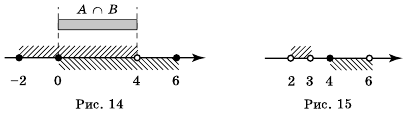

Определение: Объединением числовых промежутков называют множество всех чисел, принадлежащих хотя бы одному из этих промежутков.

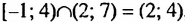

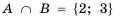

Промежуток (2; 4) образуют все общие числа из промежутков [-1; 4) и (2; 7), то есть все числа, принадлежащие каждому из промежутков [-1; 4) и (2; 7). Говорят, что промежуток (2; 4) является пересечением промежутков [-1; 4) и (2; 7). Записывают:

Определение: Пересечением числовых промежутков называют множество всех чисел, принадлежащих каждому из этих промежутков.

Для тех, кто хочет знать больше.

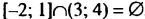

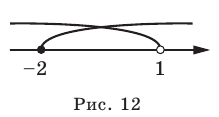

Объединением и пересечением двух числовых промежутков могут быть не числовые промежутки. Рассмотрим, например, промежутки [-2; 1] и (3;4). Чисел, принадлежащих обоим этим промежуткам, пет (см. рис. 12). Поэтому говорят, что пересечением этих промежутков является пустое множество. Его обозначают символом

Рис. 12

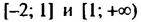

Для промежутков

Пример:

Указать наименьшее и наибольшее действительные числа, принадлежащие промежутку:

Решение: а)

б) -2; наибольшего действительно числа, принадлежащего этому промежутку, нет. (Это следует из таких соображений. Предположим, что m — наибольшее число из промежутка [-2; 3). Так как m

в) наименьшего числа нет; 4,8;

г) ни наименьшего, ни наибольшего чисел нет.

Пример:

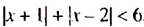

Отметить на координатной прямой множество чисел, удовлетворяющих неравенству, и записать это множество в виде промежутка или объединения промежутков: а)

Решение:

а) Модулем числа х является расстояние от начала отсчета до точки, изображающей число х на координатной прямой. Поэтому решениями данного неравенства являются числа, соответствующие тем точкам координатной прямой, которые лежат от начала отсчета на расстоянии не больше 5.

Следовательно, решениями неравенства

б) Решениями неравенства

Следовательно, множеством решений неравенства

Решение неравенств с одной переменной. Равносильные неравенства

Пример:

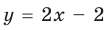

Одна сторона участка прямоугольной формы на 5 м длиннее другой. Какими могут быть стороны участка, чтобы для его ограждения хватило сетки длиной 46 м?

Решение:

Пусть длина меньшей стороны участка равна х м, тогда длина большей —

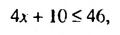

(х + 5 )м, а периметр участка — 2(х + х + 5) = (4х + 10) (м). По условию периметр не превышает 46 м. поэтому 4х + 10 ≤ 46.

Чтобы найти стороны участка, нужно решить неравенство 4х + 10 ≤ 46 с одной переменной х.

При решении неравенства его преобразуют, заменяя более простыми неравенствами с теми же решениями.

Неравенства, имеющие одни и тс же решения, называют равносильными. Неравенства, не имеющие решений, также называют равносильными.

Замену неравенства равносильным» ему неравенствами выполняют на основании таких свойств:

- если выполнить тождественные преобразования некоторой чисти неравенства, которые не меняют допустимые значения переменной, то получим неравенство, равносильное данному;

- если из одной части неравенства перенести в другую часть слагаемое, uxwhug его знак ни противоположный, то получим неравенство, равносильное данному;

- если обе чисти неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то получим неравенство, равносильное данному;

- если обе чисти неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число и при этом изменить знак неравенства на противоположный, то получим неравенство, равносильное данному.

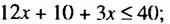

Используя эти и свойства, решим неравенство:

Перенесем слагаемое 10 из левой части неравенства в правую с противоположным знаком, получим неравенство

равносильное заданному неравенству.

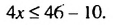

В правой части неравенства 4х ≤ 46 — 10 приведем подобные слагаемые, получим:

Разделив обе части последнего неравенства на 4, получим неравенство

Следовательно, неравенство 4х + 10 ≤ 46 равносильно неравенству х ≤ 9, и ему удовлетворяют все числа не больше 9 (см. рис. 16). Множество решений данного неравенства можно записать в виде числового промежутка

Вернемся к задаче. Длину меньшей стороны участка мы обозначили через х м. Поскольку длина стороны выражается положительным числом, то х может принимать значения из промежутка (0; 9|. Итак, меньшая сторона участка не должна превышать 9 м, большая же сторона на 5 м длиннее нее.

Для тех, кто хочет знать больше.

Решая неравенство

мы перенесли слагаемое 10 из левой части неравенства в правую с противоположным знаком и получили неравенство

Докажем, что неравенства (1) и (2) равносильны.

Пусть х = а — любое решение неравенства (1), тогда 4а + 10 ≤ 46 — верное числовое неравенство. Перенесем слагаемое 10 из левой части неравенства в правую, изменив его знак на противоположный, получим верное числовое неравенство 4а ≤ 46- 10. Из того, что последнее неравенство является верным, следует, что число а является решением неравенства (2).

Пусть х = b — любое решение неравенства (2), тогда 4b ≤ 4b — 10 — верное числовое неравенство. Перенесем слагаемое -10 из правой части неравенства в левую, изменив его знак на противоположный, получим верное числовое неравенство 4b + 10 ≤ 46. Из того, что последнее неравенство является верным, следует, что число b является решением неравенства (1).

Мы показали, что любое решение неравенства (1) является решением неравенства (2) и любое решение неравенства (2) является решением неравенства (1). Поэтому эти неравенства имеют одни и те же решения, то есть являются равносильными.

Равносильность неравенств 4х ≤ 46 — 10 и 4х ≤ 36, а также неравенств 4х ≤ 36 и х ≤ 9 доказывают аналогично.

Пример:

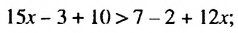

Решить неравенство 3(5х— 1)+ 10 > 7 — 2(1 -6х) и отметить на координатной прямой множество его решений.

Решение:

Раскроем скобки:

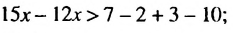

перенесем слагаемые, содержащие переменную, в левую часть неравенства, а остальные — в правую часть:

приведем подобные слагаемые:

разделим обе части неравенства на 3:

Ответ.

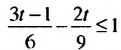

Пример:

Решить неравенство

Решение:

Умножим обе части неравенства на наименьший общий знаменатель дробей, входящих в неравенство, то есть на 18. Получим:

Ответ, (

Пример:

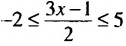

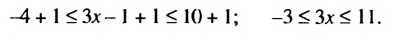

Решить неравенство

Решение:

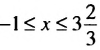

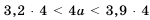

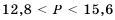

Умножим все части неравенства на 2: -4 ≤ 3х — 1 ≤ 10. Прибавим ко всем частям неравенства число 1:

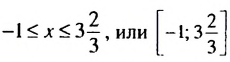

Разделим все части неравенства на 3, получим:

Ответ.

Пример:

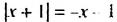

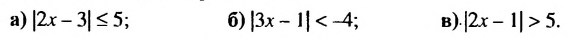

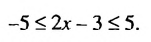

Решить неравенство:

Решение:

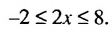

а) Решениями неравенства |2х-3| ≤ 5 являются числа, удовлетворяющие двойному неравенству

Прибавим ко всем частям неравенства число 3, получим:

Разделим все части неравенства на 2:

Ответ. [-1; 4].

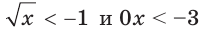

б) Модуль числа — число неотрицательное, поэтому модуль числа не может быть меньше числа -4. Неравенство |3х — 1|

Ответ. Решений нет.

в) Выражение 2х — 1, стоящее под знаком модуля, должно принимать значения меньше-5 или больше 5. Итак, 2х — 1

Если нужно найти все значения х, удовлетворяющие неравенству 2х — 1

Решая каждое неравенство совокупности, получим:

Решениями совокупности являются значения х, удовлетворяющие неравенству х

Ответ. х

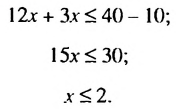

Линейные неравенства с одной переменной

Рассмотрим несколько примеров.

Пример:

Решить неравенство

Решение:

Множеством решений неравенства является числовой промежуток

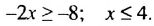

Ответ.

Пример:

Решить неравенство

Решение:

При любом значении х значение левой части неравенства 0 • х > -8 равно нулю, а нуль больше -8. Поэтому множеством решений данного неравенства является множество всех действительных чисел, то есть промежуток

Ответ.

Пример:

Решить неравенство

Решение:

Неравенство 0 • х

ее левой части равно нулю, а нуль не меньше -5.

Ответ. Решений нет.

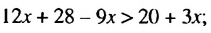

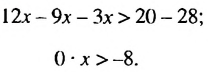

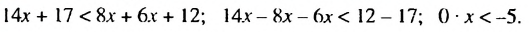

В результате преобразований мы привели первое неравенство к неравенству 15х

Неравенства вида ах > b, ax>b, ах

Если

- если неравенство содержит дроби, то обе части неравенства умножает на наименьший общий знаменатель дробей, входящих в неравенство;

- если в неравенства есть скобки, то раскрываем их;

- переносим слагаемые, содержащие переменную, в одну часть неравенства (как правило, в левую), а слагаемые, не содержащие переменной, — в другую часть (как правило, в правую);

- приводим подобные слагаемые;

- если получили линейное неравенство и коэффициент при переменной не равен нулю, то делим на него обе части неравенства;

- если коэффициент при переменной равен нулю, то неравенство или не имеет решений, или его решением является любое число.

Пример:

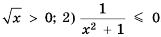

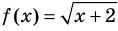

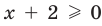

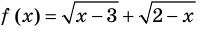

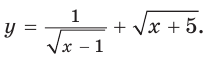

Найти область определения функции

Решение:

Область определения функции образуют те значения х, при которых выражение 8 — 2х принимает неотрицательные значения. Следовательно, нужно решить неравенство 8 — 2х ≥ 0. Получим:

Областью определения функции является промежуток

Ответ.

Пример:

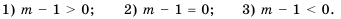

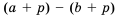

Решить неравенство (а + 3)х

Решение:

Рассмотрим три случая: 1) а + 3

1) Если а + 3

2) Если а + 3 = 0, то есть а = -3, то получим неравенство 0 • х

3) Если а + 3 > 0. то есть а > —3, то

Ответ. Если а

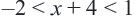

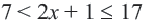

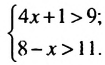

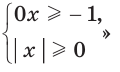

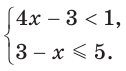

Системы линейных неравенств с одной переменной

Понятие системы неравенств с одной переменной и ее решения

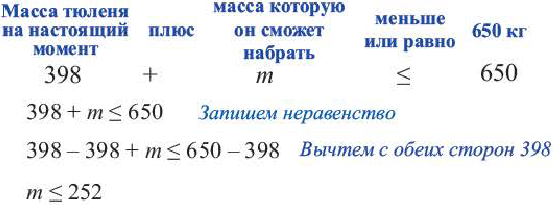

Пример:

Одна хозяйка купила на рынке 10 кг помидоров и заплатила за них больше 18 руб. Вторая хозяйка купила такие же помидоры и заплатила за 5 кг меньше 14 руб. По какой цене покупали помидоры хозяйки?

Решение:

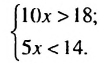

Пусть цена 1 кг помидоров х руб., тогда 10 кг стоят 10х руб., что по условию задачи больше 18 руб., то есть 10х > 18.

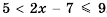

5 кг помидоров стоят 5х руб., что по условию задачи меньше 14 руб., то есть 5х

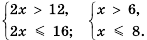

Чтобы решить задачу, нужно найти те значения х, при которых верным будет как неравенство 10х > 18, так и неравенство 5х

Если нужно найти те значения переменной, которые удовлетворяют двум неравенствам, то говорят, что нужно решить систему неравенств. Для нашей задачи систему записывают так:

Решив каждое из неравенств системы, получим:

Следовательно, значения х должны удовлетворять условию 1,8

Значение х = 2 является решением обоих неравенств системы

поскольку каждое из числовых неравенств 10 • 2 > 18 и 5 • 2

верным. Такое значение х называют решением системы неравенств.

Определение: Решением системы неравенств с одной переменной называют значение переменной, при котором выполняется каждое из неравенств системы.

Решить систему неравенств значит найти все ее решения или доказать, что их нет.

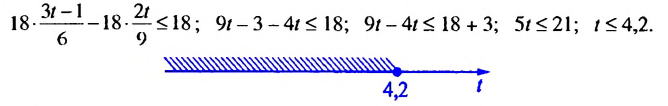

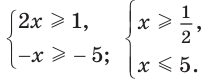

Решение систем линейных неравенств с одной переменной

Рассмотрим примеры.

Пример:

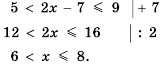

Решить систему неравенств

Решение:

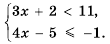

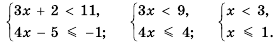

Решим каждое из неравенств системы:

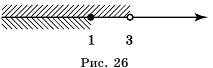

Отметим на координатной прямой множество чисел, удовлетворяющих первому неравенству последней системы, — промежуток

Общими решениями неравенств являются значения х, принадлежащие обеим промежуткам, то есть их пересечению:

Пример:

Решить систему неравенств

Решение:

На координатной прямой отметим множество чисел, удовлетворяющих неравенству

Общими решениями неравенств являются значения х, принадлежащие промежутку

Ответ.

Пример:

Решить систему неравенств

Решение:

На координатной прямой отметим множество чисел, удовлетворяющих неравенству х > 2, и множество чисел, удовлетворяющих неравенству х

Общих решений неравенства не имеют.

Ответ. Решений нет.

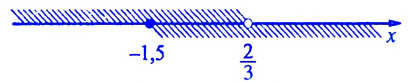

Следовательно, систему линейных неравенств с одной переменной можно решить, используя следующую схему:

- решаем каждое неравенство системы;

- отмечаем множество решений каждого неравенства на одной координатной прямой;

- находим пересечение множеств решений неравенств и записываем множество решений системы в виде промежутка или соответствующего неравенства.

Примечание.

- Если система неравенств приводится к виду

где а

b, то решениями системы являются х

a, то есть х меньше меньшего из чисел а и b.

- Если система неравенств приводится к виду

где а > b, то решениями системы являются x > а, то есть x больше большего из чисел а и b.

Пример:

Решить неравенство

Решение:

Найдем значения х, при которых значения выражений, стоящих под знаком модуля, равны нулю:

Значения х = -1 и х = 2 разбивают координатную прямую на три промежутка.

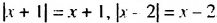

Раскроем модули на каждом из промежутков и решим соответствующие неравенство.

1) х

Решим полученное неравенство:

Кроме того, значения х должны удовлетворять неравенству х

системе неравенств

2)

3)

Значения х должны удовлетворять двум неравенствам:

системе

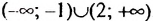

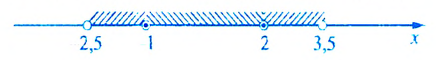

Итак, множеством решений заданного неравенства является объединение промежутков (-2,5; -1), [-1; 2) и |2; 3,5), то есть промежуток (-2,5; 3,5).

Ответ. (-2,5; 3,5).

Пример:

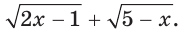

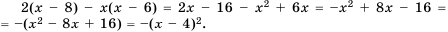

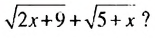

При каких значениях х имеет смысл выражение

Решение:

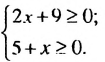

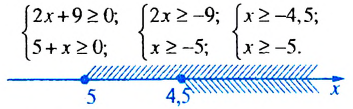

Данное выражение имеет смысл при тех значениях х, при которых каждое из выражений 2х + 9 и 5 + х принимает неотрицательные значения. Поэтому искомые значения л должны удовлетворять систему неравенств

Решим полученную систему:

Общими решениями неравенств являются значения х, удовлетворяющие неравенству х > -4,5.

Ответ, х > -4,5.

Пример:

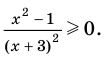

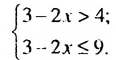

Решить неравенство

Решение:

Дробь положительна только тогда, когда ее числитель и знаменатель положительны или когда они оба отрицательны. Поэтому решение данного неравенства сводится к решению двух систем неравенств:

Решениями первой системы являются значения х, удовлетворяющие неравенству х > 2, а второй — неравенству х

Ответ, х

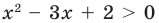

Замечание. Решение неравенства (х — 2)(х + 1) > 0 также сводится к решению двух систем, приведенных в предыдущем примере. Поэтому множеством решений этого неравенства также является

Пример:

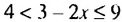

Решить двойное неравенство

Решение:

Данное двойное неравенство можно записать в виде системы

Решим систему:

Ответ. [-3; -0,5).

Заметим, что двойное неравенство в упражнении 3 можно решать и на основании свойств равносильности неравенств (см. пункт 5, упражнение 3).

Как известно, возникновение чисел обусловлено потребностями практической деятельности человека. Применение чисел требовало умения их сравнивать. Делать это люди научились много тысячелетий назад.

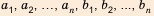

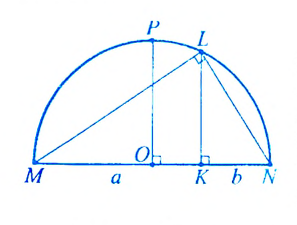

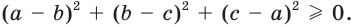

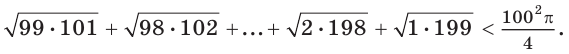

Где в «Началах» Евклида сугубо геометрически было обосновано неравенство

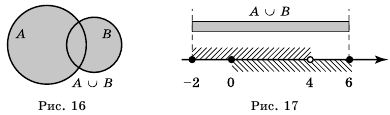

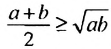

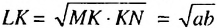

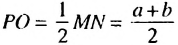

Рассмотрим геометрическую иллюстрацию неравенства

На отрезке MN длиной а + b как на диаметре построим полуокружность, О — ее центр, МК — a, KN — b. Проведем перпендикуляры РО и LK к прямой MN, где Р и L — точки полуокружности. Треугольник MLN — прямоугольный

Отрезок РО — радиус полуокружности, поэтому

Поскольку

Это известное неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим двух положительных чисел, которое можно распространить па случай большего количества чисел, называют еще неравенством Коши.

Огюстен Луи Коши — известный французский математик. Он является автором более 800 работ по арифметике и теории чисел, алгебре, математическому анализу, теоретической и небесной механике, математической физике и т. п. Были периоды, когда Коши каждую неделю подавал в Парижскую Академию наук новую математическую работу. Скорость, с какой Коши переходил от одного предмета к другому, позволила ему проложить в математике немало новых путей. Многие теоремы, определения, признаки носят его имя.

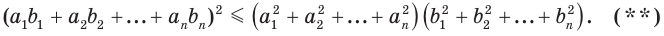

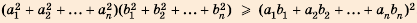

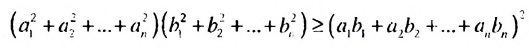

Приведем еще два известных неравенства, которые, как и неравенство Коши, используют для доказательства многих математических утверждений, в частности, для доказательства других неравенств.

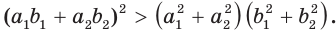

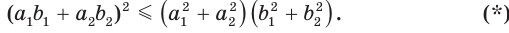

Неравенство Коши — Буняковского:

где

О В. Я. Буняковском читайте в рубрике «Отечественные математики».

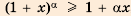

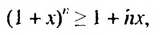

Неравенство Бернулли:

где

Якоб Бернулли — швейцарский математик, профессор Базельского университета. Основные его работы посвящены математическому анализу, но особое внимание ученый уделял теории вероятностей. Немало теорем названы его именем. Бернулли положил начало одному из разделов прикладной математики — математической статистике.

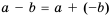

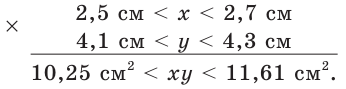

Неравенства

- В этом параграфе вы узнаете, в каком случае число а считают больше (меньше) числа b, каковы свойства числовых неравенств, в каких случаях можно складывать и умножать числовые неравенства, что называют решением неравенства с одной переменной, решением системы неравенств с одной переменной.

- Вы научитесь оценивать значения выражений, доказывать неравенства, решать линейные неравенства и системы линейных неравенств с одной переменной.

На практике вам часто приходится сравнивать величины. Например, площадь России (603,7 тыс. км2) больше площади Франции (551 тыс. км2), высота горы Роман-Кош (1545 м) меньше высоты горы Говерлы (2061 м), расстояние от Киева до Харькова (450 км) равно 0,011 длины экватора.

Когда мы сравниваем величины, нам приходится сравнивать числа. Результаты этих сравнений записывают в виде числовых равенств и неравенств, используя знаки =, >, < .

Если число а больше числа b, то пишут а > b; если число а меньше числа b, то пишут а < b.

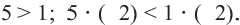

Очевидно, что

Однако числа можно сравнивать не только с помощью изученных ранее правил. Другой способ, более универсальный, основан на таких очевидных соображениях: если разность двух чисел положительна, то уменьшаемое больше вычитаемого, если же разность отрицательна, то уменьшаемое меньше вычитаемого.

Если разность двух чисел положительна, то уменьшаемое больше вычитаемого, если же разность отрицательна, то уменьшаемое меньше вычитаемого.

Эти соображения подсказывают, что удобно принять такое определение.

Определение: Число a считают больше числа b, если разность а — b является положительным числом. Число а считают меньше числа b, если разность а — b является отрицательным числом.

Это определение позволяет задачу о сравнении двух чисел свести к задаче о сравнении их разности с нулем. Например, чтобы сравнить значения выражений

Поскольку

Заметим, что разность чисел а и b может быть либо положительной, либо отрицательной, либо равной нулю, поэтому для любых чисел а и b справедливо одно и только одно из таких соотношений:

Если

Часто в повседневной жизни мы пользуемся высказываниями «не больше», «не меньше». Например, в соответствии с санитарными нормами количество учеников в 9 классе должно быть не больше чем 35. Дорожный знак, изображенный на рис. 2, означает, что скорость движения автомобиля должна быть не меньше 30 км/ч.

Числовые неравенства

В математике для высказывания «не больше» используют знак

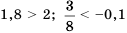

Если

Например, неравенства

Знаки

Пример:

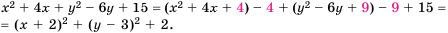

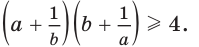

Докажите, что при любых значениях а верно неравенство

Решение:

Для решения достаточно показать, что при любом а разность левой и правой частей данного неравенства положительна. Имеем:

В таких случаях говорят, что доказано неравенство

Пример:

Докажите неравенство

Решение:

Рассмотрим разность левой и правой частей данного неравенства:

При любом значении а имеем:

Пример:

Докажите неравенство

Решение:

Рассмотрим разность левой и правой частей данного неравенства. Имеем:

Выражение

Заметим, что выражение

Пример:

Докажите, что

Решение:

Имеем:

Поскольку

Следовательно,

Основные свойства числовых неравенств

В этом пункте рассмотрим свойства числовых неравенств, часто используемые при решении задач. Их называют основными свойствами числовых неравенств.

Теорема: Если а > b и b > с, то а > с.

Доказательство:

Аналогично доказывают свойство: если а < b и b < с, то а < с.

Теорему 2.1 можно проиллюстрировать геометрически: если на координатной прямой точка А (а) лежит правее точки В (b), а точка В (b) — правее точки С (с), то точка А (а) лежит правее точки С (с) (рис. 3).

Теорема: Если а > b и с — любое число, то а + с > b + с.

Доказательство:

Аналогично доказывают свойство: если а < b и с — любое число, то а + с < b + с.

Поскольку вычитание можно заменить сложением (а — с = а + (-с)), то, учитывая теорему 2.2, можно сделать такой вывод.

Если к обеим частям верного неравенства прибавить или из обеих частей правильного неравенства вычесть одно и то же число, то получим верное неравенство.

Следствие: Если любое слагаемое перенести из одной части верного неравенства в другую, изменив знак слагаемого на противоположный, то получим верное неравенство.

Доказательство:

Теорема: Если а > b и с — положительное число, то ас > bc. Если а > b и с — отрицательное число, то ас < bc.

Доказательство:

По условию а > b, следовательно, разность а — b является положительным числом.

Если с > 0, то произведение с (а — b) является положительным числом, следовательно, разность ас — bc является положительной, то есть ас > bc.

Если с < 0, то произведение с (а — b) является отрицательным числом, следовательно, разность ас — bc является отрицательной, то есть ас < bc.

Аналогично доказывают свойство: если а < b и с — положительное число, то ас < bc. Если а < b и с — отрицательное число, то ас > bc.

Поскольку деление можно заменить умножением

Если обе части верного неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то получим верное неравенство.

Если обе части верного неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число и изменить знак неравенства на противоположный, то получим верное неравенство.

Следствие:

Доказательство:

Обратим внимание: требование, чтобы числа а и b были одного знака (ab > 0), является существенным. Действительно, неравенство 5 > -3 верно, однако неравенство

В теоремах этого пункта шла речь о строгих неравенствах. Нестрогие неравенства также обладают аналогичными свойствами. Например, если

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения

Рассмотрим примеры.

- Если с одного поля собрали не менее 40 т пшеницы, а со второго поля — не менее 45 т, то очевидно, что с двух полей вместе собрали не менее 85 т пшеницы.

- Если длина прямоугольника не больше, чем 70 см, а ширина — не больше, чем 40 см, то очевидно, что его площадь не больше, чем 2800 см2.

Выводы из этих примеров интуитивно очевидны. Их справедливость подтверждают следующие теоремы.

Теорема: (о почленном сложении неравенств).

Если а > b и с > d, то а + с > b + d .

Доказательство:

Так как а > b и с > d, то разности а — b и с — d являются положительными числами Следовательно, рассматриваемая разность является положительной, т. е. а + с > b + d

Аналогично доказывается свойство: если а < b и с < d, то а + с

Неравенства а > b и с > d (или а < b и с < d) называют неравенствами одного знака, а неравенства а > b и с < d (или а < b и с > d) — неравенствами противоположных знаков.

Говорят, что неравенство а + с > b + d получено из неравенств а > b и с > d путем почленного сложения.

Теорема: означает, что при почленном сложении верных неравенств одного знака результатом является верное неравенство того же знака.

Отметим, что теорема 3.1 справедлива и в случае почленного сложения трех и более неравенств. Например, если

Теорема: (о почленном умножении неравенств). Если а > Ь, с > d и а, и, с, d — положительные числа, то ас > bd.

Доказательство:

По условию а — b > 0, с — d > 0, с > 0, b > 0. Следовательно, рассматриваемая разность является положительной. Из этого следует, что ас > bd.

Аналогично доказывается свойство: если а < b, с < d и a, b, с, d — положительные числа, то ас < bd.

Говорят, что неравенство ас > bd получено из неравенств а > b и с > d путем почленного умножения.

Теорема: означает, что при почленном умножении верных неравенств одного знака, у которых левые и правые части — положительные числа, результатом является верное неравенство того же самого знака.

Обратим внимание: требование, чтобы обе части умножаемых неравенств были положительными, является существенным. Действительно, рассмотрим два верных неравенства -2 > -3 и 4 > 1. Умножив почленно эти неравенства, получим верное неравенство -8 > -3.

Заметим, что теорема 3.2 справедлива и в случае почленного умножения трех и более неравенств. Например, если

Следствие: Если

Доказательство:

Так как а и b — положительные числа, то можем перемножить почленно

Заметим, что все рассмотренные свойства неравенств справедливы и в случае нестрогих неравенств: