Как превратить прогулку по лесному массиву с металлоискателем в качественный полноценный поиск монет?

Пару лет назад поисковики заметили, что приборный поиск можно вести и в лесу. Ведь иногда лес, особенно лиственный, вырастает на местах бывших деревень, полей и прочих объектов цивилизации, давно заброшенных и оставленных людьми. Если поисковик умеет работать со старинными архивными картами, то вполне может рассчитывать на «неплохой улов» и посреди леса.

Разберемся с нюансами лесного поиска. Как сделать его более эффективным?

1. Подготовка

Готовьтесь к лесному поиску так, чтобы в ответственный момент вас ничто не отвлекало. Наденьте закрытую одежду и сапоги на прочной подошве. Захватите репелленты от насекомых (и накомарник, если гнуса слишком много), перекус, воду, небольшую аптечку. Для любимого металлоискателя возьмите несколько катушек. Лопату берите очень крепкую и острую — например, как изделия Fiskars. В дополнение к лопате нужно взять нож или небольшой топорик. Если есть желание — подойдет и небольшая ножовка. Она облегчит вашу работу в сложных ситуациях с переплетением корней.

Из приборов навигации предпочтение стоит отдать GPS-девайсам и компасу. Конечно, о сменных аккумуляторах к металлоискателю, которые надо взять обязательно, можно и не напоминать. Кроме того, защитите катушку — намотайте на нее пищевую пленку или наденьте специальный чехол (защитную крышку).

2. Учитесь работать с космоснимками.

На место бывшей деревни может указывать более редко растущие деревья (на карте островки такой растительности будут светлее), а также некоторые географические признаки. Известно, что место для деревни выбирали неподалеку от реки, у слияния ручьев, около озера. Так что ищите около воды — не ошибетесь. Кстати, напомним, что кроме космоснимков нужно изучить и местные карты, а также законодательство. Поиск на территориях заказников и заповедников вести не рекомендуется.

3. На примеченном месте проверьте почву.

Копнув немного поглубже на месте поселения, вы заметите, что в земле попадаются черепки от посуды, обломки утвари, угольки, да и сама земля более рассыпчатая и черная, чем лесная. Это заметно сразу. Если почва именно такая, как здесь описано, смело доставайте металлоискатель и приступайте к поиску. Что до настроек металлоискателя, лучше работать в режиме All Metal, дабы не пропускать реликвии.

4. Ищите старые деревья причудливой формы.

Такие в прежние времена обычно служили ориентирами, и частенько под ними отдыхали путники, теряя монетки. Еще эти деревья могут скрывать под своими корнями клад. Обращайте внимание на поваленные деревья и ямы под корнями — здесь тоже обязательно всё стоит проверить с металлоискателем.

5. Работа с корнями деревьев.

Иногда при поиске в лесу корни деревьев очень мешают. Катушку приходится поднимать выше, это снижает чувствительность металлоискателя, и глубина обнаружения целей падает. Выходом может стать выбор катушки маленького размера и детальное обследование пространства около каждого дерева. При выкапывании находок корни тоже доставляют проблемы, так что не забудьте взять на поиск нож. Тонкие корешки можно перерезать.

6. Концентрация

Если на поле находки обычно перемешаны, как попало — вспашка тракторами дает о себе знать — то в лесу много целей сконцентрированы на небольшой местности. Если удалось обнаружить ценную находку -продолжайте копать в окрестностях, в радиусе пары метров — и ваши усилия будут вознаграждены. Кстати, на местах сел и деревень, которые исчезли в дореволюционное время, не будет мусора в виде водочных пробок, которые очень раздражают при поиске на местах поселений, сгинувших в 60-80егг.

7. Поиск на лесных тропах

Если вам удалось отыскать такое место — вам повезло. Эта дорога может привести как раз-таки к месту пропавшего поселения. А еще наверняка по этой дороге ранее прошла не одна тысяча людей. Наверняка некоторые из них теряли монеты и разные другие интересные предметы. Все «потери» обычно лежат не очень глубоко в земле, и их можно «зацепить» даже не сильно навороченным металлоискателем.

8. Что искать?

Медяки обычно покрыты патиной, которая предохраняет их от разрушения. Серебряные монеты и вовсе бывают в прекрасном состоянии, как будто их позавчера закопали. Еще в лесу можно найти старинные пуговицы, предметы быта, старинные ювелирные украшения или различные проржавевшие боеприпасы, оружие, амуницию (эхо войны, партизанского движения). Если «посчастливилось» откопать неразорвавшуюся мину — главное, не кидайте ее в костер и не трясите. В таком случае боеприпас будет безопасен.

Когда я начинал копать с металлоискателем, в поиске мест я обращался к старым картам. После копа приходил домой, изучал место со спутника и отмечал приметы, которые были на урочище. Например как выглядят старые большие деревья, места где вероятно стояли дома и многое другое. Спустя еще один копательский сезон, я стал лучше понимать местность, уже не применяя старинных карт. Изредка я открывал карты, только для того, что–бы проверить на местности наличие старой дороги. И если на карте была старая дорога, вероятность того, что я обнаружил новое урочище, которое не отмечено нигде, возрастала.

Самые видимые приметы пропавшей деревни или хутора — это деревья которым очень много лет. Столетние дубы, тополя, берёзы — все они сверху будут хорошо выделяться и отличаться от другой растительности. Они имеют достаточно большие верхние ветви и боковые ответвления, поэтому на фоне другого леса, они будут большим размером.

Если вокруг любого дерева есть много свободного пространства и на него постоянно падает солнечный свет, оно будет расти как в верх, так и в ширь лучше, чем деревья которые стоят почти вплотную друг к другу.

Большие деревья не единственный признак пропавшей деревни. Если деревня или хутор пропали в советское время, рядом с ней будет поле. Если деревня пропала до СССР, иногда поля может не быть, или оно заросло. Но увидеть его также можно, если рассматривать местность внимательней.

Если искать места в лесу без применения старых карт, нужно обращать внимание на прямоугольные или квадратные лесные пятна. Неопытным глазом их трудно заметить, но возможно. Если такие места находятся далеко от ближайшего населенного пункта, и отгорожены оврагами, вероятно что на этом месте пропавшая деревня или хутор. Об этом подробно описано в этой статье.

Рядом с такими заросшими местами прямоугольной или другой формы с прямыми углами, большая вероятность что будет находиться жильё. Это может быть хутор в 2-3-4 дома, или целая деревня, которая пропала еще до момента, когда рисовалась карта.

Также, возможно в таком месте стояли сараи или другие хозяйственные постройки для хранения чего–то. В любом случае, если вы обнаружили такое место, его стоит посетить. Конечно, глубоко в лес одному лезть рискованно, можно нарваться на дикого зверя или заблудиться в лучшем случае. В худшем, случайно получить травму которая не позволит вам до темноты выйти из этого леса. Даже мобильные телефоны не везде принимают сигнал, и сообщить о вашей проблеме и месте нахождения будет невозможно.

На чтение 10 мин Просмотров 2.8к. Опубликовано 31.07.2022

Обновлено 07.12.2022

Человек, встающий на скользкую тропу поиска кладов с металлоискателем, обязательно сталкивается с проблемой «где искать?». Теоретически, следы присутствия человека есть везде, монеты разбросаны по всем полям и дорогам, но всегда хочется найти место их максимальной концентрации, а еще лучше – золотых в сундуке. Увы, реальность жестока и сильно расходится с теорией. Начинающему любителю металлопоиска перед выездом нужно хорошо подготовиться, заранее наметить перспективные и законные места для поиска монет и других сокровищ.

Содержание

- Где копать, не нарушая закон

- Старинные карты

- Основные карты, на которые можно ориентироваться:

- План генерального межевания (ПГМ), созданный во время правления Екатерины II.

- Топографический атлас Российской империи А.И. Менде (1840-1860-е)

- Военно-топографическая трехверстная карта Ф.Ф. Шуберта

- Карты РККА и Генштаба (1925-1941)

- Как вычислить перспективное место без карт

- Смена мест копа за сезон

- Выводы

Где копать, не нарушая закон

В 2013 году был принят федеральный закон № 245-ФЗ, внесший большие коррективы в жизнь любителей приборного поиска. Закон четко обозначил понятия «культурного слоя» и «культурных ценностей», а также ограничил места, где можно искать с металлоискателем. Чтобы неприятностей с законом не возникало (а нарушения караются полумиллионными штрафами и лишением свободы), с местом лучше определиться заранее.

Главное, категорически запрещено искать и копать на памятниках истории и культуры народов Российской Федерации.

Список этих памятников приведен в Государственном реестре объектов культурного наследия. Штраф за их повреждение или нарушение достигает трех миллионов рублей, а также лишением свободы на срок до трех лет (ст. 243 УК РФ).

Противозаконно нарушать культурный слой, т.е. «слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы». Места с жилыми деревнями, на которых присутствие человека проглядывается невооруженным глазом, к культурному слою не относятся. Подробнее можно почитать в статье 243.2 «Незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» и часть 3 ФЗ № 245 от 23.07.2013.

На частной собственности можно копать только с разрешения владельца. Поэтому смело договаривайтесь с соседкой бабой Нюрой и вперед – обыскивать огород. Часто именно такой поиск по своему и соседскому участку приносит интересные, неожиданные находки, ведь деревни перемещались довольно редко, а значит земля хранит старинные вещи. По закону, всё найденное принадлежит владельцу земли и нашедшему лицу в равных долях, если не было оговорено иное.

На государственных землях правила поиска несколько отличаются. Сам поиск не запрещен, если не нарушает культурный слой, но найденные ценности принадлежат государству. Есть возможность получить их в собственность. Для этого сразу после обнаружения предмет относится в отделение полиции, пишется заявление о розыске владельца. Если полицейским не удастся его обнаружить за шесть месяцев, то вещь переходит в собственность нашедшего.

Приобретение и владение металлоискателем абсолютно законно, никакой регистрации или разрешений на использование не требуется.

Старинные карты

Проверенный способ подобрать поле для хорошего результативного копа – обратиться к старинным картам. Метод прост: находишь на карте деревню, сверяешься с современной картой, если такого населенного пункта нет – выезжаешь на это поле копать. Данная схема прекрасно себя зарекомендовала и давала поражающий результат… лет десять назад. Сейчас почти каждое поле уже перекопано конкурентами по хобби. Тем не менее оказываться от нее не стоит.

Даже если поляна напоминает лунный пейзаж, не стоит отчаиваться. Из земли вынести абсолютно всё невозможно, всегда что-то пропускается. Спорная цель, оставленная одним, выкапывается другим поисковиком и оказывается интереснейшей находкой. Тип металлоискателя, частота катушки, время поиска, направление прохода, даже влажность грунта – всё это влияет на результат. Чтобы поиск по «выбитым» полянам со старинных карт был результативен, можно придерживаться нескольких простых правил:

- Далеко – не значит хорошо. Часто начинающие поисковики думают, что чем дальше в лес по непроходимым дорогам, тем меньше конкурентов. Увы, так думают все. Поэтому наткнуться на перекопанное поле глубоко в лесу вероятнее, чем вблизи дороги.

- Выбирайте сразу несколько мест. Плотность населенных пунктов на старинных картах выше, чем на современных. Подбирайте сразу несколько близко расположенных объектов. Если на одном поле не повезет, то можно быстро переехать на другое, не тратя впустую поисковый день.

- Смотрите на количество домов и расположение улиц. Да, старинные карты составлены на удивление точно. Присмотритесь внимательнее к существующим деревням, сравните расположение улиц на картах разных времен. Если какая-то улица отсутствует на современной карте – смело идите на это место, вероятнее всего там еще никто не копал.

- Особое внимание постоялым дворам, кабакам, местам ярмарок. Там количество людей с деньгами, которые часто терялись, всегда было выше, чем в обычной деревне. Выбить полностью такое место нереально – находки будут обязательно.

Основные карты, на которые можно ориентироваться:

План генерального межевания (ПГМ), созданный во время правления Екатерины II.

Для кладоискателей – самый ранний из полезных картографических источников. Конечно же, первые попытки составить карту Государства Московского и Российской империи были и раньше (1606, 1720-е), но они крупномасштабны и, соответственно, не столь подробны. На ПГМ уже отмечены деревни, погосты, основные дороги, постоялые дворы и другие объекты, интересные для кладоискателя.

Топографический атлас Российской империи А.И. Менде (1840-1860-е)

Подробный, очень точный труд, охватывающий основные губернии Европейской части России. Основное достоинство – масштаб в одном дюйме три версты. Карта очень подробная, по ней легко определяется расположение населенных пунктов.

Военно-топографическая трехверстная карта Ф.Ф. Шуберта

Классический источник для любителей приборного поиска из Европейской части России. При подробном масштабе большое внимание уделялось расположению дорог. Удивительно, но многие из лесных путей, не отмеченных на современных киллометровках, есть на карте Шуберта, которая легко привязывается к местности при помощи GPS.

Карты РККА и Генштаба (1925-1941)

В зависимости от региона масштаб менялся от 0,5 до 5 км в см. Особо ценны тем, что позволяют вычислить деревни, исчезнувшие в годы войны, т.е. относительно недавно. После Великой Отечественной войны составление подробных карт Генштаба продолжилось, но из-за относительной современности данный источник не считается особо ценным.

Также стоит упомянуть о «Двухверстной топографической карте Московской губернии» и «Новой специальной карте Европейской России» под редакцией И.А. Стрельбицкого (в одном дюйме девять верст) и одно- и двухверстных планах межевания Менде, которые были составлены для восьми основных губерний. Эти карты также являются ценным историческим источником и помогают кладоискателям в выборе места для копа.

Как вычислить перспективное место без карт

Бывалые кладоискатели часто ориентируются непосредственно в полях, без карт определяя места поселений. Никакой магии в этом нет, только опыт, знание истории и наблюдательность. Несколько простых секретов помогут овладеть этим «тайным знанием».

- Ищите воду. Наши предки всегда селились вблизи воды, ведь без нее жизнь невозможна. Озера, реки, ручейки, болотца – по их берегам наверняка была хоть одна деревня. Если по съемке со спутника удалось найти пересохшее русло или старицы – точно туда.

- Осматривайте ландшафт. Селиться в болоте или на заливном лугу никто не будет. Люди выбирали сухие места на возвышенностях. Весной, когда трава еще не выросла, просматриваются квадраты фундаментов, значит на этом месте точно были дома.

- Растения – индикаторы присутствия человека. Старый яблоневый сад, одичавшие кусты смородины, липовые и березовые аллеи – всё это указывает на бывшие поселения. Пусть исчезли они относительно недавно (срок жизни яблони примерно 50 лет), но кто знает, сколько до этого стояла деревня? Кстати, крапива растет только там, где жил человек.

- Животные – помощники кладоискателя. Присматривайтесь внимательнее к тому, что выкапывают из земли кроты и кабаны. Часто в их ямах встречается керамика, фарфор, битый кирпич, а иногда и монетки.

- Дороги не ведут в никуда. Каждая лесная дорога соединяла несколько населенных пунктов: хуторов, сёл, сторожек, однодворок. А значить проехать по лесной дороге и разведать места стоит однозначно. Даже если она приведет к современной туристической стоянке, можно покопать «ходячку», заодно почистив место от пробок.

- Внимательно осматривайте пашни. По наличию керамики, битой посуды и кирпичу можно точнее вычислить, где была деревня. Черная земля также указывает на домовые пятна.

- Общайтесь с местными жителями. Старожилы могут рассказать о бывших деревнях и усадьбах, поведать легенды о барских и кулацких кладах, припомнить кто и где находил «старые большие монеты». Скорее всего, это местные байки, но как знать?

Смена мест копа за сезон

Поисковый сезон начинается с оттаивания земли весной и заканчивается с первыми морозами, когда мерзлую почву уже невозможно копать. К сожалению, высокая трава является непреодолимым препятствием для металлоискателя и очень сильно ограничивает выбор площадок для поиска. Чтобы сезон прошел максимально эффективно, наметить перспективные поля стоит заранее, распределив их по условиям поиска.

Ранняя весна – самое благоприятное время для поиска с металлоискателем. Трава еще не выросла, фундаменты и домовые пятна просматриваются прекрасно. Это время (апрель – начало мая) лучше оставить для самых интересных и перспективных полей, которые не пашут. Потом добраться до них можно будет только осенью или в следующем году.

По мере роста травы кладоискатели перемещаются на пашни. Важно помнить, что активный коп повреждает посевы, успеть нужно между распашкой и посевной. Обязательно уточняйте, засеяно поле или нет, чтобы разгневанные крестьяне не подняли на вилы.

Потом можно переместиться в лес, где трава относительно невысокая. Коп в лесу имеет особенности: ограниченность территории, корни, сложность в определении точного места поиска. Тем не менее именно в лесах чаще всего «прячутся» бывшие постоялые дворы и кабаки.

С началом покосов любители приборного поиска возвращаются на поля. Опять же, уважайте крестьянский труд: не топчите невысохшее сено и закапывайте за собой ямки.

Заканчивается поисковый сезон на убранных и вновь перепаханных полях. Даже если вы ходили по этому полю весной, не поленитесь обыскать его осенью: тракторный плуг может поднять на поверхность много интересного. 1

Выводы

С каждым годом количество «ничейных» мест, по которым не ступала нога кладоискателя сокращается. Отчаиваться не стоит, потому что полностью выбитых полей не бывает, земляной дедушка обязательно прибережет для каждого приятную находочку. Ориентируясь на старые карты, рассказы жителей, особенности каждого места можно подобрать перспективные поля. Помните, самые ценные находки всегда неожиданные, чем больше ходить и искать, тем вероятнее найти свой заветный клад.

P.S. Бонусная история для поддержания надежды.

Есть в Подмосковье одно поле с удивительной историей. Искать на нем начали еще в конце девяностых-начале нулевых, когда металлоискатели только-только появлялись. Причем точно было известно, что на этом месте есть клад: при строительстве воинской части солдаты лопатами раскидали несколько тысяч монет Ивана Грозного, так и не поняв, что это. В 2003 по этому полю прошелся слет кладоискателей: табун поисковиков человек в пятьдесят. Клад не нашли. В 2007 – повторный слет, причем более многочисленный, поскольку организаторы объявили, что на площадке слета есть клад. При поиске жетонов находили монеты африканских стран, специально закопанные перед первым слетом и за 4 года никем не найденные. Из пяти золотых монет (конкурс) – нашли три. Клад, в итоге, тоже нашли, но совсем не там, где предполагалось. Отборное выражение эмоций одного из ветеранов приборного поиска пронеслось над полем. Из тирады с трудом удалось выделить только одну цензурную фразу «мы здесь всегда машину парковали!». Через неделю нашедшие основную часть клада вернулись с товарищем на это место: у счастливчиков еще две сотни чешуек, у товарища – серебряная шкатулочка. Да, на поле, которое «топтали» десятилетиями сотни кладоискателей. Поговаривают, что там до сих пор находят чешую вперемежку с монетами Занзибара.

Поиск монет, изделий старины, артефактов в лесном массиве в последние годы становится все более популярным у увлеченных приборным поиском.

Оно и понятно, вести такой поиск несколько сложнее, чем на открытом пространстве поля, или пляжа, и в случаях, когда ближайшие доступные поля «пропылесосены» коллегами, находок на них встречается все меньше и меньше, самое время уходить в леса, туда, где не ступала нога с металлоискателем в руке.

Что можно найти в лесу с металлоискателем?

А вот тут самое интересное! Находки в лесу часто бывают интереснее и разнообразнее, чем на открытой местности. Происходит это по разным причинам, одна из которых — старая дорога, путь по которой проделывали все сословия в длительный период времени, теряя различные предметы по своей или не своей воле, например, став добычей разбойников. Опять же частым сюрпризом становятся находки отступающих вражеских армий, коих наша земля повидала немало. Что же можно найти в лесу в нашем 2021 году металлоискателем? Это и старинные ювелирные украшения, монеты разных периодов, наконечники и прочее охотничье оружие, пуговицы и другие металлические предметы одежды (в том числе кокарды, награды), предметы утвари, подковы и прочая лошадиная амуниция.

Для тех, кто специализируется на поиске металлолома (чермета), лес тоже целая кладезь для таких находок: остатки лесной техники и брошенного автотранспорта, свалки лома, старые железнодорожные рельсы, да мало ли чего еще… Как известно, чем больше металла — тем больше заработок.

Конечно, вести поиск в лесу можно и летом, когда тепло, хорошо осенью и ранней весной, когда растительность в меньшей мере мешает поиску, но мы поговорим о таком виде копа, как коп зимой — единственно возможный в это время года — в лесу.

Многим поисковикам и кладоискателям известно выражение «зимняя ломка». Когда за окном мороз, снега по колено, прибор стоит в шкафу или пылится на антресолях, а ты в сотый раз просматриваешь «трёхверстовки» и не можешь дождаться весны.

Действительно, копать в зимний период — это вам не весна, лето, осень, но можно. Поле для этого вряд ли подойдет, так как земля там промерзает даже при небольшом морозе и лопату не воткнуть, а вот лес вполне может помочь снять нам зимнюю хандру и порадовать находками.

Все дело в том, что благодаря лесной подстилке состоящей из опавших листьев, хвои, веток, коры и других остатков растений образуется своеобразный буфер (изоляция), которая не дает земле промерзнуть. Плюс снег который ложится сверху – не дает земле замерзнуть даже в лютые морозы. Поэтому даже после сильных морозов и снегопадов земля в лесу обычно пригодна для копа. Кроме этого, в лесу не так сильно дует ветер как на поле и всегда можно согреться, если развести костер.

Фото состояния почвы в лесу зимой, укрытой лесной подстилкой:

Как подготовиться к зимнему копу в лесу?

Конечно, зимний коп в лесу имеет свои особенности, на которые мы сейчас обратим внимание.

Прежде всего, поиск зимой требует от поисковика тщательнее относиться к своей экипировке, одеваясь таким образом, чтобы было тепло, но в тоже время не жарко. Чтобы не заболеть, когда разгорячившись вспотел, а потом приостановился, постоял, посидел, перекусил — и, здравствуй простуда.

Очень кстати придется термос с горячим чаем и плотный перекус, чтобы возобновить энергетические затраты. Это основополагающие моменты поиска в лесу зимой.

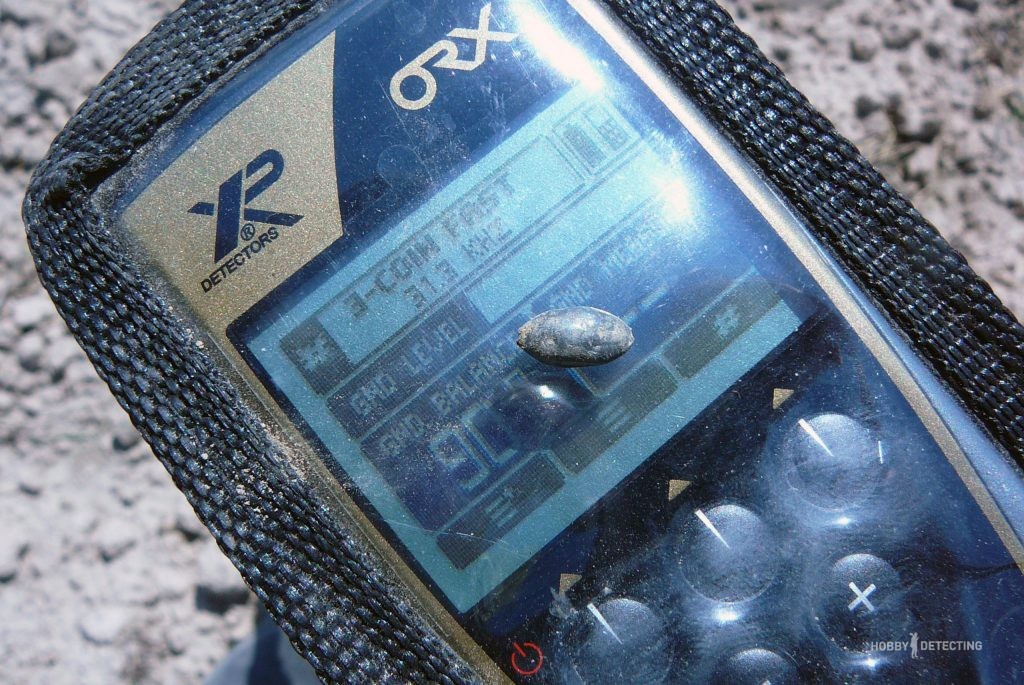

Какую частоту установить в лесу на копе?

В общем, какая есть, на такой и ходите. Если в приборе предусмотрено несколько частот или мультирежим, попробуйте походить от самого низкого до высокого, посмотрите, как ведет себя прибор, на каких частотах шумит, а на каких нет, есть ли сигналы — выбирайте самую комфортную в данных условиях. Считается, что крупные предметы глубже лучше видит низкая частота 3-7кГц, от 7 до 20 кГц некрупные и мелкие объекты, выше 20 — очень мелкие объекты, поэтому выбор частоты зависит от целей, на которые вы настроен, в не от леса.

Это не просто, но интересно

Физически, производить поиск, раскопки зимой тяжелее и не так комфортно, как весной или осенью. Но, зимний поиск имеет и ряд неоспоримых преимуществ, о которых мы сейчас поговорим.

Во первых, снежный покров в лесу-как чистый лист на котором видны все ваши следы и следы коллег. Поэтому именно зимой можно «выходить» интересующий участок местности до сантиметра, так как ориентируясь по своим следам Вы не допустите полосок-пропусков между проходами туда и обратно, как это обычно бывает в поле. Этот метод, будет очень полезен для новичков и поможет вырабатывать навык планомерного выхаживания места метр за метром, проверяя каждый сантиметр земной поверхности.

Во-вторых, в зимнем лесу, благодаря выпавшему снегу очень хорошо можно разглядеть, где проходили старые тропинки и дороги.

Фото старой дороги, которая стала видна благодаря выпавшему снегу.

Снежный покров, даже тонкий, отлично отображает и делает заметными любые неровности поверхности. Таким образом, если в весенне-осеннее время Вам не удалось вычислить древние дороги, пути и тропинки, идущие через интересующий лесной массив, то можно успешно сделать это зимой:

В третьих, благодаря зимним морозам, заболоченные участки леса, отделявшие нас от перспективных объектов, становятся проходимыми и можно добраться до тех мест, которые практически весь год были для нас недоступными. Также обычно замерзают реки и ручьи, преграждавшие путь к исчезнувшим древним лесным поселениям.

В четвертых, места в лесу с высокой травой становятся пригодными для поиска, так как снег приминает прошлогоднюю сухую траву и можно спокойно обследовать эти места без проблем для поисковой катушки.

И, наверное, зима-это единственное время года, когда можно проводить поиск на таких местах, потому-как летом трава уже высокая густая и жесткая, а осенью сухая и спутанная-постоянно запутывается катушка.

В пятых, как ни крути, зимний поиск в лесу обладает определенными мистическими свойствами. Много раз доводилось слышать от знакомых и друзей кладоискателей и самому быть свидетелем того, как зимой по снегу и в мороз, в лесу поднимались находки, которых до этого не было ни в весеннем ни в осеннем сезоне.

Не будем далеко ходить, свежий случай. На прошлых выходных два моих хорошо знакомых камрада выехали побродить по лесу вблизи древнего поселения. На улице было пасмурно, температура колебалась в пределах от 0 до -2 градусов, снежный покров составлял сантиметров 5-7.

Ходили камрады по лесу долго, земля копалась прекрасно, но особо находками не баловала. Пока один из них не обратил внимание на старую тропинку, которая стала видна благодаря выпавшему снегу. Решил ее проверить. Пройдя несколько метров по ней увидел лежачие как-бы по бокам тропинки с одной и другой стороны упаковку из под кетчупа и фольгу, у него конечно возникли мысли обойти это место, так как камрад не любит «мусорки», но он пересилил себя и решил все-таки проверить чистое место как-раз посреди тропинки от мусора. В результате, слабый но цветной сигнал, взмах лопатой, и сначала подумал, что пробка или фольга, присмотрелся: «пражский грош»! Проверил еще раз раз, сигнал есть-стал раскапывать и результат, кошелек «пражских грошей», 20 штук!

Фото «Пражские гроши» из найденного кошелечка:

Вот вам и зимний лесной коп, а также упорство, трудолюбие, хорошее настроение и вера в успешный результат!

Таким образом еще раз подтверждается истина : «Кто ищет тот всегда найдет !». А как показывает практика, искать и находить можно практически круглый год, если с умом подойти к этому делу, учитывая особенности местности, погоды, свойств почвенного покрова, в период каждого из сезонов.

Конец июня. В лесу нестерпимая жара и орды кровососущих насекомых. В лугах траву ещё не покосили, а на урочищах бурьян в половину человеческого роста. Для страждущего любителя приборного поиска остается только один вид копа. Распаханные поля. Можно конечно же поехать пошурфить, но в наших краях таких мест немного, а те что есть либо уже отработанны, либо пусты как дырявый валенок. Так что поля, поля и ещё раз поля. Тем более если дует ветерок, а по небу проплывают перьевые облака периодически накрывая тенью от жаркого солнца.

Но, как известно любому копарю имеющему даже минимальный опыт, не все поля одинаково интересны, результативны и потому достойны внимания. О том как выбирать хабаристые поля для копа я уже писал в целом ряде заметок нашего блога, вот например, если вам интересно и вы ещё не читали можно перейти по ссылке.

Как выбрать распаханное поле для результативного копа? Практические советы

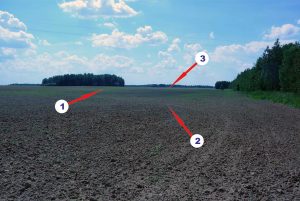

Читаем поле, как карту. Наглядное пособие разведки новых мест

Как и где искать места для копа. Все этапы личного опыта

Сегодня я хочу рассказать о моих наработках по поиску конкретных точек на распаханных полях. Такие места никогда не отображались на старинных картах и найти их можно только намотав пару десятков километров по распаханным бескрайним полям.

Повторенье — мать ученья. Поэтому для начала немного советов из предыдущих заметок.

Почему я выбрал именно это поле для разведки новых мест?

По пятибалльной системе оценок перспективности у поля была твёрдая тройка. Поле находиться рядом с деревней. По этому плюю в прошлом, по картам проходил екатерининский тракт. Ну, и в прошлом, когда я это поле разведывал, на нём попадались интересные находки. Например бронзовый наконечник стрелы.

Что именно я там искал, или хотел найти?

Примерно 80% этого поля была уже разведана ранее и то, что я там искал найти не удалось. А, искал я там однодворки, слободки или пасеки. В старину по окраинам оживлённых дорог таких строений было много. Тогда, как и сейчас, хорошая и качественная дорога являлась главным основанием строить поселушки именно в этом месте. Так, что продолжаю надеяться найти на этом поле однодворку.

Как понять, что нашел на распаханном поел однодворку?

В первую очередь, по керамике и по числу крестиков. Помню, как я впервые нашел поселушку на три двора. Опыта тогда у меня было не много, поэтому, когда я откопал десятый крестик подряд. То испугался, подумав, что это старинное кладбище. Это потом, в итоге, знающие люди подсказали, что в православной традиции усопших хоронили исключительно с деревянными крестиками. А, на том самом месте в итоге было поднято, помимо прочего, с полсотни крестиков и обломков крестов. И, ещё, нужно понимать, что густое пятно керамики на распаханном поле это не всегда признак того, что тут когда-то было поселение. Очень часто плотное скопление керамики на распаханном поле – это результата удобрения этого самого поля навозом с колхозной фермы. Так, что старайтесь это понимать.

Действия наглядно по местности.

Первое. Это карьки. Части полей заросшие мелкой или уже многолетней порослью Флоры. Есть у меня один товарища, который выходя на незнакомое поле, в первую очередь, бежит прочёсывать местность вокруг карьков. Логика у него своя. Карьки – это непригодные для сельхоз работ участки на поле, поэтому, в период уборки полей, там и ставили полевые станы крестьяне. Там, или рядом. Скажу сразу, по личному опыту убедился, что тактика эта работает в среднем один к десяти, а может и больше. Но, однако работает. На данном поел все высокие холмики и площадки вокруг карьков исследованы и проверены ещё три года назад. Там пусто, а от того делать вообще нечего.

Второе. Лесополоса, по которой идёт мелиоративный канал. То есть осушение поля. Ещё лет пятьдесят назад это были заболоченные участки на которых вообще никакой деятельности не велось. Но, по границам этих топких мест и сельхоз поля проходили дороги местного значения. Поэтому, именно граница болотистых земель и плодородного поля, может оказаться интересной по потеряшкам.

Третье. На другом конце поля, как границей проходит заросший ручей. На старинных картах обозначен, как речка, но, по факту, конечно же ручей. Однако, во времена средневековья, когда это поле было густым и шумным лесом. Экосистема этого района была немного другой. Больше влаги и грунтовых вод, а значит даже самый маленький ручей ныне, тогда мог быть весьма приличной лесной речушкой. А, что это значит? Значит место может быть перспективным.

Решение на коп.

Собрав все данные размышления, я и решил добить это поле основательно проверив последние неразведанные участки. Что из этого получилось, показываю в формате фото-отчёта.

Первой находкой попалась «капуста» две копейки. Тут ничего необычного скорее всего эта монета была «подарена» земляному духу в день посевной.

Вот, люблю я пломбы, за ту историю, которую они могут нести. Вот например, был некий деловой человек по фамилии Маудь. И, думал он, что оставить своё предприятие сыновьям. А потом пришли большевики.

Керамика – явный признак того, что возможно где-то рядом поселушка

А, вот лакированная керамика, это не то, что я искал. Это конец 19-го середина 20-го века.

Дойдя до намеченной речки, я обнаружил небольшую возвышенность на берегу, там и решил походить. Все остальные находки это с того места

Серебряная бусина. хороший признак если вы ищите средневековую поселушк. к сожалению, эта находка так и осталась, просто признаком.

Вши Петра Первого

Замок английский мануфактурный 18-19 век

В принципе, поле оказалось пустым, но вот тот самый пригорок, можно будет ещё не раз почесать в поисках хороших находок.