Определяемое слово — это лексема, обозначающая предмет, от которой зависит другое слово (оборот или предложение), выражающее его признак, качество или принадлежность.

Что такое определяемое слово?

В словосочетании различают главное слово и зависимое, например:

- цветок (какой?) голубой;

- собачка (какая?) белая;

- небо (какое?) чистое;

- пиджак (чей?) папин;

- нора (чья?) лисья;

- вязание (чьё?) бабушкино;

- мечты (чьи?) девичьи.

С точки зрения синтаксиса русского языка главные слова «цветок», «собачка», «небо», «пиджак» и пр. в приведенных словосочетаниях являются определяемыми, так как от них к зависимым словам задаются вопросы определений:

- какой? какая? какое? какие?

- чей? чья? чьё? чьи?

Определение

Определяемое слово — это слово, обозначающее предмет, чей признак, качество или принадлежность указывает зависимое слово (оборот, предложение).

В русском языке существует нефиксированный порядок слов в словосочетании, поэтому определяемое слово может находиться как после зависимого слова, так и перед ним:

- красная гвоздика;

- жизнь (чья?) ребенка.

В роли определяемых слов обычно выступают имя существительное или местоимение-существительное, а также слова, заменяющие имя существительное (субстантивированные части речи).

- зеленая трава;

- просторная ванная;

- отважный смелый;

- тот в черной шапке;

- громкое «ау»;

- восторженное «ах».

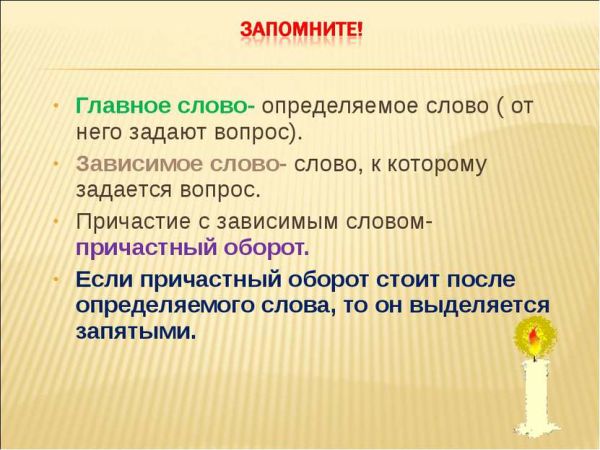

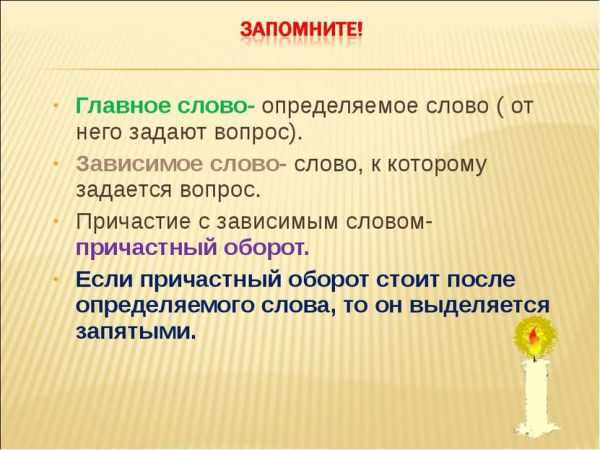

Определяемое слово в причастном обороте

Слово может определять не только другая лексема, но и оборот, и даже предложение.

В предложении к определяемому слову, как правило, относится причастный оборот, который может занимать разное положение, находясь как перед определяемым словом, так и после него.

Освобожденная от оков, она [река] двинулась навстречу потокам, соединилась с ними, затопляя все, что было выше её уровня: поляны, огороды и ближние к реке избы (М. Алексеев).

Я снял газету и увидел простоквашу, освещенную голубым лунным светом (В. Катаев).

От позиции в предложении причастного оборота зависит постановка знаков препинания.

Определяемое слово в сложноподчиненном предложении

В сложноподчиненном предложении одно предложение подчиняется другому по смыслу, что выражено с помощью подчинительных союзов. В главной части такого сложного предложения с придаточным изъяснительным, определительным, степени, образа действия и места, как правило, существует определяемое слово, от которого задается синтаксический вопрос к придаточному предложению.

Примеры из художественной литературы

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, и все старался припомнить (что?), где он раньше слышал похожий голос (А. Куприн. Ночлег).

Маленький дом (какой?), где я живу в Мещёре, заслуживает описания (К. Паустовский).

Паровоз чернеет так (в какой мере и степени?) далеко впереди, что едва виден (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).

Я прожил жизнь так (как?), что мне не за что краснеть (А. Ф. Кони).

Алексей пополз туда (куда?), где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке).

Волга там (где?), где не было тени, сверкала живой упругой ртутью (В. С. Гроссман. За правое дело).

Видеоурок

Тест

Средняя оценка: 4.7.

Проголосовало: 12

Содержание

- — Что такое определяемое слово в причастном обороте?

- — Как найти причастные обороты в предложении?

- — Как выделяется определяемое слово в причастном обороте?

- — Что такое причастные?

- — Что такое определяемое слово пример?

- — Что такое определяющее слово?

- — Что такое причастный оборот и как его найти в предложении?

- — Что такое причастные обороты примеры?

- — Как найти Деепричастный оборот в предложении?

- — Что такое определяемое существительное?

- — Как на письме обозначается деепричастие?

- — Как выделить причастие?

- — Когда мы ставим запятую в причастном обороте?

- — Что такое причастный оборот примеры 7 класс?

- — Как научиться различать деепричастный и причастный оборот?

В предложении к определяемому слову, как правило, относится причастный оборот, который может занимать разное положение, находясь как перед определяемым словом, так и после него.

Что такое определяемое слово в причастном обороте?

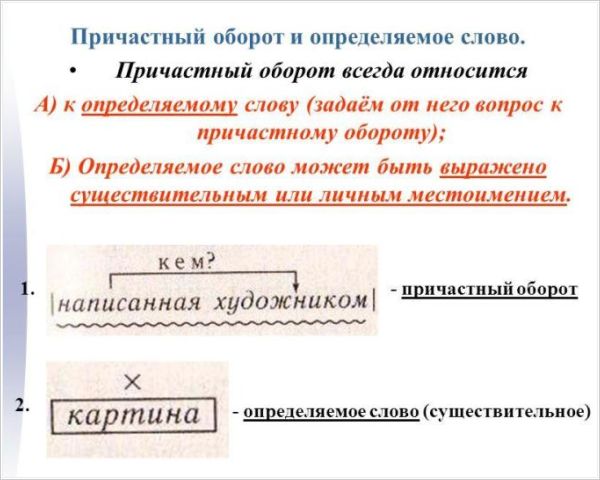

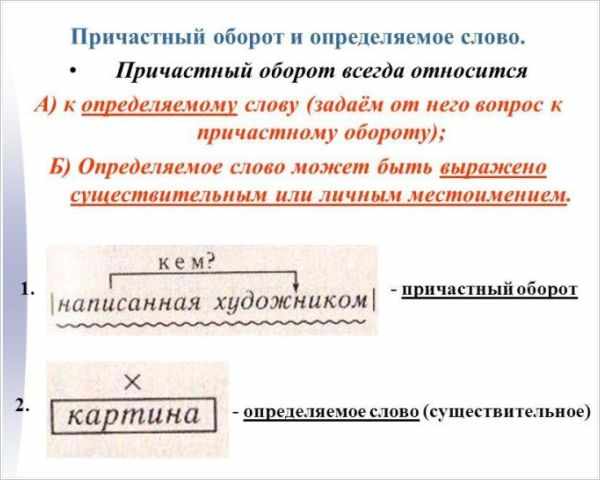

Определение причастного оборота

Определяемое слово — это слово, от которого зависит причастный оборот.

Как найти причастные обороты в предложении?

Чтобы найти причастный оборот в предложении, нужно выделить причастие и все зависимые от него слова, поставив вопрос от определяемого слова (определяемое слово не входит в состав оборота). Примеры: Мальчик, ответивший на вопрос учителя, сел за парту.

Как выделяется определяемое слово в причастном обороте?

Какие? и относится в предложении к определяемому слову (существительному или местоимению). То, как обозначается причастный оборот на письме, зависит от его позиции по отношению к определяемому слову: Если причастный оборот стоит после определяемого слова, он выделяется запятыми с двух сторон.

Что такое причастные?

ПРИЧА́СТНЫЙ1, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно; к чему и (устар.) чему. Имеющий непосредственное отношение, касательство к чему-л. В 1904 году была образована особая комиссия — с целью выдавать ссуды и пособия нуждающимся артистам, писателям, художникам, музыкантам и вообще лицам, причастным к искусству.

Что такое определяемое слово пример?

Определяемое слово — это слово (сущ. или мест. -сущ.), от которого зависит причастный оборот. Причастный оборот может стоять в предложении перед определяемым словом.

Что такое определяющее слово?

Определяющее слово — это слово, которое обозначает признак, качество, принадлежность предмета.

Что такое причастный оборот и как его найти в предложении?

Причастный оборот — это причастие с зависимыми словами. Иначе говоря, словосочетание, в котором причастие является главным словом, назовем причастным оборотом. Имеем в виду, что причастный оборот как определение организует только полная форма причастия.

Что такое причастные обороты примеры?

Причастный оборот — это причастие в полной форме с зависимыми словами. … Причастие как неспрягаемая глагольная форма обозначает признак предмета по действию: близившийся рассвет (рассвет, который близится); приклеенная афиша (афиша, которую приклеили);

Как найти Деепричастный оборот в предложении?

То есть, чтобы выделить деепричастный или причастный оборот в предложении, надо найти в нем деепричастие или причастие, поставить к нему вопрос, а также выделить все зависимые от него слова.

Что такое определяемое существительное?

Определяемое слово — это лексема, обозначающая предмет, от которой зависит другое слово (оборот или предложение), выражающее его признак, качество или принадлежность.

Как на письме обозначается деепричастие?

При синтаксическом разборе деепричастный оборот графически обозначают штрихпунктирной линией (точкой с тире). Примеры того, как подчеркивается деепричастный оборот: Мама выбрала зеленые яблоки, покупая фрукты.

Как выделить причастие?

Причастия в роли определения, как правило, согласуются с существительными или местоимениями и отвечают на вопросы – Какой? Что делающий? Что сделавший? (полные причастия). В предложении подчеркиваются волнистой линией.

Когда мы ставим запятую в причастном обороте?

Причастный оборот выделяется запятыми, если стоит после определяемого слова и в ряде других случаев. … Причастный оборот составляет причастие с зависимыми словами. Эта синтаксическая конструкция представляет собой распространенное согласованное определение, которое выделяется запятыми в ряде случаев.

Что такое причастный оборот примеры 7 класс?

Причастный оборот — это причастие с зависимыми словами

Например: рассказывающая (о чем?) о причастии; сидящая (за чем?) за столом. Главным словом в причастном обороте всегда является причастие.

Как научиться различать деепричастный и причастный оборот?

Содержание

- Причастный оборот, как и одиночное причастие, обозначает признак по действию, отвечает на вопросы Какой? Что делающий? Что сделавший? и в предложении относится к определяемому слову. …

- Деепричастный оборот обозначает добавочное действие, отвечает на вопросы Что делая? Что сделав? Как?

Интересные материалы:

Какие принципы относятся к инклюзивному образованию?

Какие приправы подходят к печени говяжьей?

Какие природные ресурсы есть в Западной Сибири?

Какие прививки нужно повторить взрослым?

Какие признаки что коза скоро родит?

Какие признаки дружбы?

Какие признаки ухудшения погоды?

Какие продукты ели славяне?

Какие продукты химической промышленности мы используем?

Какие продукты относятся к Гмо?

Определяемое слово — это лексема, обозначающая предмет, от которой зависит другое слово (оборот или предложение), выражающее его признак, качество или принадлежность.

Что такое определяемое слово?

В словосочетании различают главное слово и зависимое, например:

- цветок (какой?) голубой,

- собачка (какая?) белая,

- небо (какое?) чистое,

- пиджак (чей?) папин,

- нора (чья?) лисья,

- вязание (чьё?) бабушкино,

- мечты (чьи?) девичьи.

С точки зрения синтаксиса русского языка главные слова «цветок», «собачка», «небо», «пиджак» и пр. в приведенных словосочетаниях являются определяемыми, так как от них к зависимым словам задаются вопросы определений:

- какой? какая? какое? какие?

- чей? чья? чьё? чьи?

Определяемое слово — это слово, обозначающее предмет, чей признак, качество или принадлежность указывает зависимое слово (оборот, предложение).

В русском языке существует нефиксированный порядок слов в словосочетании, поэтому определяемое слово может находится как после зависимого слова, так и перед ним:

- красная гвоздика,

- жизнь (чья?) ребенка.

В роли определяемых слов обычно выступают имя существительное или местоимение-существительное, а также слова, заменяющие имя существительное (субстантивированные части речи).

- зеленая трава,

- просторная ванная,

- отважный смелый,

- тот в черной шапке,

- громкое «ау»,

- восторженное «ах».

Определяемое слово в причастном обороте

Слово может определять не только другая лексема, но и оборот, и даже предложение.

В предложении к определяемому слову, как правило, относится причастный оборот, который может занимать разное положение, находясь как перед определяемым словом, так и после него.

Освобожденная от оков, она [река] двинулась навстречу потокам, соединилась с ними, затопляя все, что было выше её уровня: поляны, огороды и ближние к реке избы (М. Алексеев).

Я снял газету и увидел простоквашу, освещенную голубым лунным светом (В. Катаев).

От позиции в предложении причастного оборота зависит постановка знаков препинания.

Определяемое слово в сложноподчиненном предложении

В сложноподчиненном предложении одно предложение подчиняется другому по смыслу, что выражено с помощью подчинительных союзов. В главной части такого сложного предложения с придаточным изъяснительным, определительным, степени, образа действия и места, как правило, существует определяемое слово, от которого задается синтаксический вопрос к придаточному предложению.

Примеры из художественной литературы

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, и все старался припомнить (что?), где он раньше слышал похожий голос (А. Куприн. Ночлег).

Маленький дом (какой?), где я живу в Мещёре, заслуживает описания (К. Паустовский).

Паровоз чернеет так (в какой мере и степени?) далеко впереди, что едва виден (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).

Я прожил жизнь так (как?), что мне не за что краснеть (А. Ф. Кони).

Алексей пополз туда (куда?), где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке).

Волга там (где?), где не было тени, сверкала живой упругой ртутью (В. С. Гроссман. За правое дело).

Видеоурок

Содержание

- Что такое определяющее слово. Как найти в предложении

- Что такое определяющее слово?

- Как найти определяющее слово в предложении

- Алгоритм поиска

- Определяющее слово — это… Как найти в предложении

- Что такое определяющее слово?

- Как найти определяющее слово в предложении

- Алгоритм поиска

- Причастный оборот

- Понятие причастия

- Определение причастного оборота

- Границы причастного оборота

- Знаки препинания при причастном обороте

- Распространённые ошибки при использовании причастного оборота

- Что такое определяемое слово? ОС в причастном обороте

- Что такое определяемое слово?

- Определяемое слово в причастном обороте

- Определяемое слово в сложноподчиненном предложении

- Примеры из художественной литературы

- Видеоурок

- Способы выражения приложения и определяемого слова

Что такое определяющее слово. Как найти в предложении

Определяющее слово — это слово, которое обозначает признак, качество, принадлежность предмета.

Что такое определяющее слово?

Из самого названия «определяющее слово», компонентом которого является действительное причастие настоящего времени «определяющий», можно сделать вывод, что это слово что-то определяет, то есть обозначает признак, свойство, качество или принадлежность предмета. Такими синтаксическими качествами, в первую очередь обладают прилагательные, которые являются определениями в предложении.

Затем прошли бурные весенние (какие?) воды (П. Проскурин).

В этом предложении подлежащее «воды» является определяемым словом. Его поясняют, обозначая его признаки, определяющие слова — прилагательные «бурные», «весенние».

Рассмотрим еще пример:

Наш (чей?) багаж тотчас погрузили на палубу (Жюль Верн).

Дополнение, выраженное существительным «багаж», поясняет определяющее слово, обозначающее принадлежность, — притяжательное местоимение «наш».

Определяющие слова — это определения, которые бывают согласованными и несогласованными.

Согласованные определения совпадают с определяемым словом в роде, числе и падеже и выражаются словами разных частей речи:

В качестве определяющего слова может выступать такая синтаксическая единица, как причастный оборот, который является согласованным определением.

Несогласованные определения выражены

Как найти определяющее слово в предложении

Будем иметь в виду, что в строении предложения соблюдается определенный порядок слов. Определяющие слова (прилагательные, местоимения, причастия), являющиеся согласованными определениями, чаще всего располагаются перед определяемым словом.

Легкие (какие?) тучки освещались сверху странным (каким?) полусветом надвигающейся белой (какой?) ночи (В. Вересаев).

Определяющие слова могут находится после определяемого слова, когда они являются обособленными определениями, например:

Была белая ночь, (какая?) облачная и тихая (В. Вересаев).

Несогласованное определение обычно занимает позицию после определяемого слова.

Алгоритм поиска

Чтобы безошибочно отыскать определяющее слово в предложении, предпримем несколько шагов:

Грамматическую основу предложения следует сразу выяснить, чтобы не спутать определяющее слово с прилагательным, местоимением или причастием, стоящим после определяемого слова. В такой синтаксической ситуации эти слова выражают составное именное сказуемое.

Сравним:

Источник

Определяющее слово — это… Как найти в предложении

Определяющее слово — это слово, которое обозначает признак, качество, принадлежность предмета.

Что такое определяющее слово?

Из самого названия «определяющее слово», компонентом которого является действительное причастие настоящего времени «определяющий», можно сделать вывод, что это слово что-то определяет, то есть обозначает признак, свойство, качество или принадлежность предмета. Такими синтаксическими качествами, в первую очередь обладают прилагательные, которые являются определениями в предложении.

Затем прошли бурные весенние (какие?) воды (П. Проскурин).

В этом предложении подлежащее «воды» является определяемым словом. Его поясняют, обозначая его признаки, определяющие слова — прилагательные «бурные», «весенние».

Рассмотрим еще пример:

Наш (чей?) багаж тотчас погрузили на палубу (Жюль Верн).

Дополнение, выраженное существительным «багаж», поясняет определяющее слово, обозначающее принадлежность, — притяжательное местоимение «наш».

Определяющее слово — это лексема, обозначающая признак, свойство, принадлежность предмета и отвечающая на вопросы: какой? чей?

Определяющие слова — это определения, которые бывают согласованными и несогласованными.

Согласованные определения совпадают с определяемым словом в роде, числе и падеже и выражаются словами разных частей речи:

В качестве определяющего слова может выступать такая синтаксическая единица, как причастный оборот, который является согласованным определением.

Несогласованные определения выражены

Как найти определяющее слово в предложении

Будем иметь в виду, что в строении предложения соблюдается определенный порядок слов. Определяющие слова (прилагательные, местоимения, причастия), являющиеся согласованными определениями, чаще всего располагаются перед определяемым словом.

Легкие (какие?) тучки освещались сверху странным (каким?) полусветом надвигающейся белой (какой?) ночи (В. Вересаев).

Определяющие слова могут находится после определяемого слова, когда они являются обособленными определениями, например:

Была белая ночь, (какая?) облачная и тихая (В. Вересаев).

Несогласованное определение обычно занимает позицию после определяемого слова.

Алгоритм поиска

Чтобы безошибочно отыскать определяющее слово в предложении, предпримем несколько шагов:

Грамматическую основу предложения следует сразу выяснить, чтобы не спутать определяющее слово с прилагательным, местоимением или причастием, стоящим после определяемого слова. В такой синтаксической ситуации эти слова выражают составное именное сказуемое.

Сравним:

Источник

Причастный оборот

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Понятие причастия

Сначала разберемся, что такое причастие и какая разница между действительными и страдательными причастиями.

Причастие — самостоятельная часть речи или особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного.

Примеры причастий: покупающая конфеты мама, составленный папой план, спешащий в магазин дедушка.

Причастие характеризует предмет с точки зрения действия. Из этого следует:

Основные группы причастий:

Рассмотрим пример действительных причастий:

Рассмотрим пример страдательных причастий:

А теперь разберемся в том, что такое причастный оборот, какие слова составляют причастный оборот и каким членом предложения он является.

Определение причастного оборота

Причастный оборот (ПО) — это причастие с зависимыми словами. Главное слово в причастном обороте — причастие.

Определяемое слово — это слово, от которого зависит причастный оборот.

Каким членом предложения является причастный оборот? В предложении причастный оборот чаще всего занимает функцию определения и подчеркивается волнистой линией.

Причастие, как неспрягаемая глагольная форма, обозначает признак предмета по действию:

В таких словосочетаниях одиночное причастие определяет существительное и является зависимым от него словом.

Вот мы и узнали, что называется причастным оборотом и как выделять причастный оборот как член предложения.

Отработать новый материал на практике помогут онлайн-курсы по русскому языку в школе Skysmart.

Границы причастного оборота

Самый сложный момент в этой теме — как найти границы причастного оборота.

Чтобы определить причастный оборот в предложении, нужно выделить причастие и все зависимые от него слова. Зададим вопрос и найдем зависимое слово на примере:

Слово «солнышко» не входит в состав причастного оборота, так как к нему мы не можем задать вопрос от причастия «пригревающее». Поэтому причастный оборот в этом предложении — это конструкция «нежно пригревающее нас».

Знаки препинания при причастном обороте

Рассмотрим, как выделяется причастный оборот на письме.

По правилам причастный оборот обособляется в трех случаях:

Если причастный оборот стоит после определяемого слова, он обособляется.

Висевшая на стене — определение, которое выражено причастным оборотом. Оно стоит после определяемого слова «картина» и поэтому обособляется.

Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, он не обособляется (кроме случаев, описанных в следующем пункте).

Висевшая на стене — определение, выраженное причастным оборотом. Оно стоит перед определяемым словом «картина» поэтому не обособляется.

Причастный оборот обособляется независимо от его места в предложении, если выполняется любое из следующих условий:

Распространённые ошибки при использовании причастного оборота

При составлении предложения с причастным оборотом нужно обратить внимание на следующие правила:

Шум листвы наполнял всё пространство, тихо трепещущей.

Земля пропиталась влагой от дождя, лившему всю ночь.

Шум, тихо трепещущей листвы, наполнял все пространство.

От дождя, лившего всю ночь, земля пропиталась влагой

Контрольную работу, решающуюся учениками, учитель проверит завтра.

Контрольную работу, решаемую учениками, учитель проверит завтра.

Я хожу в школу, расположенную рядом с нашим домом и которая устраивает моих родителей.

В школу, расположенную рядом с нашим домом, устраивающую моих родителей, я хожу.

Прибывшие ученики на олимпиаду из соседней школы заняли свои места.

Ученики, прибывшие на олимпиаду из соседней школы, заняли свои места.

Источник

Что такое определяемое слово? ОС в причастном обороте

Определяемое слово — это лексема, обозначающая предмет, от которой зависит другое слово (оборот или предложение), выражающее его признак, качество или принадлежность.

Что такое определяемое слово?

В словосочетании различают главное слово и зависимое, например:

С точки зрения синтаксиса русского языка главные слова «цветок», «собачка», «небо», «пиджак» и пр. в приведенных словосочетаниях являются определяемыми, так как от них к зависимым словам задаются вопросы определений:

В русском языке существует нефиксированный порядок слов в словосочетании, поэтому определяемое слово может находится как после зависимого слова, так и перед ним:

В роли определяемых слов обычно выступают имя существительное или местоимение-существительное, а также слова, заменяющие имя существительное (субстантивированные части речи).

Определяемое слово в причастном обороте

Слово может определять не только другая лексема, но и оборот, и даже предложение.

В предложении к определяемому слову, как правило, относится причастный оборот, который может занимать разное положение, находясь как перед определяемым словом, так и после него.

Определяемое слово в сложноподчиненном предложении

В сложноподчиненном предложении одно предложение подчиняется другому по смыслу, что выражено с помощью подчинительных союзов. В главной части такого сложного предложения с придаточным изъяснительным, определительным, степени, образа действия и места, как правило, существует определяемое слово, от которого задается синтаксический вопрос к придаточному предложению.

Примеры из художественной литературы

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, и все старался припомнить (что?), где он раньше слышал похожий голос (А. Куприн. Ночлег).

Паровоз чернеет так (в какой мере и степени?) далеко впереди, что едва виден (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).

Я прожил жизнь так (как?), что мне не за что краснеть (А. Ф. Кони).

Алексей пополз туда (куда?), где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке).

Видеоурок

Источник

Способы выражения приложения и определяемого слова

Способы выражения приложения и определяемого слова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение – это определение, выраженное существительным, которое дает другое название, характеризующее предмет.

ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ СЛОВО

Приложение в русском языке может относиться к

-имени существительному: Наутро красавица березка за окном стала совсем белой.

-местоимению: Вот она, моя суженая.

-а также прилагательному, причастию или числительному, в данном контексте выполняющему роль существительного: Третий, парень лет восемнадцати, был совсем бледный от страха.

Кроме согласованного и несогласованного определения есть еще одна разновидность определения — приложение. Приложением называют определение, выраженное существительным, согласованным с определяемым словом-существительным в падеже: бродяга ветер (приложение стоит перед определяемым словом, поэтому нет дефиса), девочка-семилетка, злодейка-западня.

Приложения называют различные качества и свойства предмета, указывают на социальное происхождение, степень родства, род занятий, возраст, профессию, национальность (студент-француз, студент-филолог, апрель-затейник, инженер-строитель, мать-старуха, сестра Лиза и т.д.

Приложения обозначают клички животных, географические названия, приложениями являются названия книг, журналов и т. д. П. могут быть одиночными и распространенными, обособленными и необособленными. Приложение, выраженное существительными вещь, мужчина, человек всегда распространено: Это была нитка дешевых красных бус – единственная вещь, оставшаяся мне на память об Олесе. Приложение часто постпозитивно.

Не являются приложением схожие по форме синонимичные и антонимичные сл/соч. и сложные существительные, образованные путем сложения слов: стежки-дорожки, купля-продажа, хлеб-соль, музей-квартира, кресло-кровать, роман-газета и др.

1) сочетания синонимов или антонимов путь-дорога, купля-продажа

2) сочетания слов по ассоциации: хлеб-соль

3) сложные слова: плащ-палатка, диван-кровать (при изменении этих слов окончание меняется только у второй части)

4) имена, фамилии, отчества, прозвища людей: врач Петров (приложение — врач)

Исключением являются: а) случаи, когда имена, фамилии, прозвища людей вводятся с помощью слов по кличке, по фамилии, по прозвищу: баран, по прозвищу Том-Забияка

Поскольку главное слово и приложение могут быть выражены именами существительными, далеко не всегда легко определить, какое из существительных является определяемым словом, а какое — приложением.

Источник

Что такое определяемое слово? ОС в причастном обороте

Определяемое слово — это лексема, обозначающая предмет, от которой зависит другое слово (оборот или предложение), выражающее его признак, качество или принадлежность.

Что такое определяемое слово?

В словосочетании различают главное слово и зависимое, например:

- цветок (какой?) голубой;

- собачка (какая?) белая;

- небо (какое?) чистое;

- пиджак (чей?) папин;

- нора (чья?) лисья;

- вязание (чьё?) бабушкино;

- мечты (чьи?) девичьи.

С точки зрения синтаксиса русского языка главные слова «цветок», «собачка», «небо», «пиджак» и пр. в приведенных словосочетаниях являются определяемыми, так как от них к зависимым словам задаются вопросы определений:

- какой? какая? какое? какие?

- чей? чья? чьё? чьи?

В русском языке существует нефиксированный порядок слов в словосочетании, поэтому определяемое слово может находится как после зависимого слова, так и перед ним:

- красная гвоздика ;

- жизнь (чья?) ребенка.

В роли определяемых слов обычно выступают имя существительное или местоимение-существительное, а также слова, заменяющие имя существительное (субстантивированные части речи).

- зеленая трава ;

- просторная ванная ;

- отважный смелый ;

- тот в черной шапке;

- громкое «ау» ;

- восторженное «ах» .

Определяемое слово в причастном обороте

Слово может определять не только другая лексема, но и оборот, и даже предложение.

В предложении к определяемому слову, как правило, относится причастный оборот, который может занимать разное положение, находясь как перед определяемым словом, так и после него.

Освобожденная от оков , она [река] двинулась навстречу потокам, соединилась с ними, затопляя все, что было выше её уровня: поляны, огороды и ближние к реке избы (М. Алексеев).

Я снял газету и увидел простоквашу , освещенную голубым лунным светом (В. Катаев).

Определяемое слово в сложноподчиненном предложении

В сложноподчиненном предложении одно предложение подчиняется другому по смыслу, что выражено с помощью подчинительных союзов. В главной части такого сложного предложения с придаточным изъяснительным, определительным, степени, образа действия и места, как правило, существует определяемое слово, от которого задается синтаксический вопрос к придаточному предложению.

Примеры из художественной литературы

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, и все старался припомнить (что?), где он раньше слышал похожий голос (А. Куприн. Ночлег).

Маленький дом (какой?), где я живу в Мещёре , заслуживает описания (К. Паустовский).

Паровоз чернеет так (в какой мере и степени?) далеко впереди, что едва виден (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).

Я прожил жизнь так (как?), что мне не за что краснеть (А. Ф. Кони).

Алексей пополз туда (куда?), где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке).

Волга там (где?), где не было тени , сверкала живой упругой ртутью (В. С. Гроссман. За правое дело).

Видеоурок

Имя существительное – что это за часть речи, какие у него есть постоянные и непостоянные признаки, чем оно является в предложении

Имя существительное – это самостоятельная часть речи. То есть к ней можно задать вопрос и у нее есть лексическое значение. Вопрос к существительному может быть «Кто?», если оно одушевленное, или «Что?», если неодушевленное. Например: (кто?) собака, человек, муха; (что?) дом, счастье, вода.

Если проанализировать все слова, которые мы постоянно употребляем в речи, то 40 % из них – существительные. На втором месте – глаголы, их 26 %.

4 типа существительных по значению

Конкретные. Обозначают предмет, который можно потрогать руками. Например, можно руками потрогать стол, книгу, кошку, окно.

Вещественные. Их тоже можно потрогать, но у них есть две особенности:

- Они обозначают вещества.

- Если эти вещества делить на части, у частей будут те же свойства, что и у целого.

Например, вода, бензин, лен, железо. Если я зачерпну стаканом воду, то есть возьму ее часть – свойства этой воды будут такими же, как и свойства всей остальной воды. Если отколю кусок железной руды – у него будут те же свойства, что и у остальной руды.

В этом отличие вещественных от конкретных. Конкретные в принципе не делятся на части. Если у стола отпилить ножку – это будет ножка стола, а не стол.

Абстрактные, или отвлеченные. Их нельзя потрогать руками. Любовь, счастье, совесть, дружба – что это вообще такое?

А что такое небо? Его тоже нельзя потрогать. Оно тоже абстрактное.

Собирательные – они обозначают несколько предметов, которые образуют одно целое. Предметы должны быть одинаковые. Например, студенчество – в нем одни студенты, профессура – одни профессора, листва – только листья.

У собирательных обычно есть особые суффиксы – «-еств-», «-в-» и другие.

Постоянные признаки существительных

Постоянные морфологические признаки – это такие, которые невозможно изменить.

Род – мужской, женский, средний. Каждое существительное принадлежит только к одному из них: стол – мужского рода, парта – женского, солнце – среднего.

Склонение. Их три:

- Первое – мужской и женский род с окончаниями -а, -я: мама, папа, бабушка, дедушка.

- Второе – мужской род с нулевым окончанием и все существительные среднего рода: дом, гром, палец, солнце.

- Третье – женский род с нулевым окончанием (у этих слов еще всегда мягкий знак): мышь, тушь, кровь, ночь, боль, роль, моль.

Собственное или нарицательное. Собственные – это имена, клички, прозвища. Они применимы к одному-единственному предмету. А вот нарицательные называют несколько одинаковых предметов.

У меня был пес Цыган. Пес – нарицательное, потому что псов полно. А Цыган – собственное, потому что оно называет моего единственного Цыгана. Я человек, меня зовут Алексей. Человек – нарицательное, так как людей полно, а Алексей – собственное, потому что оно называет именно меня.

Да, Алексеев тоже много. Но когда преподаватель мне говорит: «Алексей!» или однокурсницы говорят: «Леш!» – я понимаю, что они обращаются именно ко мне.

Одушевленное или неодушевленное. Это не значит «живое» – «неживое». Неодушевленное – это когда Винительный падеж во множественном числе равен Именительному: вижу столы = стоят столы. Одушевленное – когда Винительный падеж во множественном числе не совпадает с именительным: вижу коров – коровы спят, вижу мужиков – мужики работают.

Про мертвеца и куклу

Мертвец – одушевленное существительное. У него винительный падеж во множественном числе не равен именительному: лежат мертвецы – вижу мертвецов.

Вот видите, мертвецы – не живые, однако одушевленные.

То же самое с куклами: у меня есть куклы – одеваю кукол. Одушевленные, хоть и не живые.

Непостоянные признаки

Эти признаки меняются.

Число. Множественное или единственное: дом – дома, кукла – куклы.

Падеж. Ребенок – именительный, рожать ребенка – родительный, творить с ребенком – творительный.

Запоминалочка падежей

Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Иван – именительный падеж, родил – родительный, девчонку – дательный, велел – винительный, тащить – творительный, пеленку – предложный.

Другие советы по запоминанию падежей есть вот в этом видео. Оно моё, я записывал сам.

В зависимости от контекста существительное может быть в разных числах и падежах.

Начальная форма существительного

Это всегда именительный падеж единственного числа: колдун, веревка, кольцо, печаль.

Ее обязательно надо указывать при морфологическом разборе, чтобы правильно определить постоянные признаки.

Синтаксическая роль

Существительное может быть всеми членами предложения. Смотрите:

-

: Ученик спит. : Школа – наш дом (дом – сказуемое, отвечает на вопрос «что говорится о подлежащем?»). : Стучу (чем?) молотком. : Иду (куда?) в школу (это обстоятельство места).

- Несогласованное определение: кораблик (какой?) с флажком.

На заметку

Если существительное у вас в предложении является определением, то это определение всегда несогласованное.

Имя существительное: синтаксическая роль в предложении

Основной структурной единицей речи является предложение, которое передает законченную мысль. Части речи в предложении «притираются друг к другу», согласуютсямежду собой, подчиняясь логике выражения мысли. Главные члены предложения несут основную информацию – называют субъект и его действие. Второстепенные члены говорят о признаках субъекта, образе и обстоятельствах действия. Синтаксическая роль существительного универсальна: оно может сочетаться с любыми частями речи и выступать в роли как главных, так и всех второстепенных членов предложения.

Существительное в предложении – на все руки мастер

Пять членов предложения способны передать все многообразие речевых задач. Каждая часть речи играет здесь свою традиционно-законную роль:

- Существительное в И. п. (Кто? Что?) называет объект (предмет речи) и является ПОДЛЕЖАЩИМ.

- Глагол называет действие и чаще всего становится СКАЗУЕМЫМ.

- Прилагательное – обозначает признак предмета, играет роль ОПРЕДЕЛЕНИЯ для подлежащего и второстепенных членов предложения.

- Существительное в косвенных падежах становится ДОПОЛНЕНИЕМ, сообщающим о подробностях события.

- Наречие обозначает ОБСТОЯТЕЛЬСТВА места, времени, образа действия.

Синтаксическая роль слов и словосочетаний в предложении определяется по вопросам, которые можно к ним адресовать.

Части речи иногда «расширяют свои полномочия» – выполняют синтаксические задачи членов предложения, которые им обычно несвойственны. Числительное может выступать подлежащим и сказуемым: дважды два – четыре . Глагол – встать на место подлежащего: ломать – не строить . Но ни одна часть речи, кроме существительного, не способна играть роль ВСЕХ ПЯТИ членов предложения.

По каким правилам определяют синтаксическую роль существительного

Главный инструмент, определяющий роль существительного в предложении – ВОПРОС, поясняющий смысловую нагрузку и сочетание слова с остальными членами.

- Подлежащее (предмет речи) отвечает на вопросы только Именительного падежа – КТО? ЧТО? Пример: Что? – «Дела идут, контора пишет». Кто? – «Кассирша деньги выдает».

- Сказуемое (действие предмета) – существительное образует составное именное сказуемое, которое отвечает на вопросы: ЧТО ПРЕДМЕТ СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ? КАКОВ ОН? В состав такого сказуемого входит глагол-связка был, есть, будет, стал, станет. Связка есть может отсутствовать, но её полезно подставлять, чтобы увидеть грамматическую основу. Существительное является именной (лексической) частью сказуемого и употребляется в разных падежах:

– Его пример (что собой представляет?) – другим наука (И. п.).

– Истина (какова она?) – в вине (П. п.).

– Россия (есть) – Родина моя (И. п.). - Дополнение (объект действия) отвечает на вопросы КОСВЕННЫХ ПАДЕЖЕЙ, которые задаются от сказуемого. Конструкции «переходный глагол + В. п.» образуют прямое дополнение. В отличие от подлежащего (кто? что?), прямое дополнение требует вопросов КОГО? ЧТО? – их надо задавать в паре, чтобы не ошибиться с определением падежа имени существительного и его роли в предложении. Знакомый пример: «Кассирша деньги выдает». Выдает (кого? что?) – деньги (В. п. – дополнение).

На заметку: определение в виде ПРИЛОЖЕНИЯ пишется с определяемым словом через дефис и сочетается с ним в роде, числе и падеже: в городе-спутнике, о матери-героине; в море-океане.

Основные трудности определения синтаксической роли существительного

| Синтаксическая роль |

Проблема | Решение | Примеры |

|---|---|---|---|

| Подлежащее | Существительное не стоит в И. п. |

Количественное значение Избирательность: предлог «из» + Р. п. Сочетаемость: предлог «с» + Т. п. |

Когда существительное – не член предложения

Роль существительного в речи может быть шире синтаксических задач. Иногда существительное, присутствуя в предложении, не является его членом.

Обращение служит для привлечения внимания к тому, что говорится:

- «Мама, я хочу домой».

- Я люблю тебя , жизнь.

- А вы , друзья, как ни садитесь , все в музыканты не годитесь.

Слова «мама», «жизнь», «друзья» никак не согласованы с остальными членами предложения, являются «посторонними наблюдателями», отделяются запятой.

Вводное словосвязано с остальными членами предложения разве что мимолетным настроением. Предложение не потеряет ни капли смысла, если вводное из него слово убрать:

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/opredeliaemoe-slovo.html

https://vsvoemdome.ru/obrazovanie/suschestvitelnoe-chto-eto

https://kakpishem.ru/chasti-rechi/sushchestvitelnoe/imya-suschestvitelnoe-sintaksicheskaya-rol-v-predlozhenii.html