Загрузить PDF

Загрузить PDF

Если таблица Менделеева кажется вам сложной для понимания, вы не одиноки! Хотя бывает непросто понять ее принципы, умение работать с ней поможет при изучении естественных наук. Для начала изучите структуру таблицы и то, какую информацию можно узнать из нее о каждом химическом элементе. Затем можно приступить к изучению свойств каждого элемента. Наконец, с помощью таблицы Менделеева можно определить число нейтронов в атоме того или иного химического элемента.

-

1

Таблица Менделеева, или периодическая система химических элементов, начинается в левом верхнем углу и заканчивается в конце последней строки таблицы (в нижнем правом углу). Элементы в таблице расположены слева направо в порядке возрастания их атомного номера. Атомный номер показывает, сколько протонов содержится в одном атоме. Кроме того, с увеличением атомного номера возрастает и атомная масса. Таким образом, по расположению того или иного элемента в таблице Менделеева можно определить его атомную массу.

- Атомная масса увеличивается слева направо и сверху вниз, поскольку в атомах элементов с бо́льшим номером содержится больше протонов и нейтронов. Каждый последующий элемент содержит больше протонов, чем предыдущий, поэтому возрастает и его атомная масса.

- В атомной массе не учитываются электроны, поскольку они весят намного меньше, чем протоны и нейтроны.[1]

-

2

Как видно, каждый следующий элемент содержит на один протон больше, чем предшествующий ему элемент. Это очевидно, если посмотреть на атомные номера. Атомные номера возрастают на один при движении слева направо. Поскольку элементы расположены по группам, некоторые ячейки таблицы остаются пустыми.[2]

- Например, первая строка таблицы содержит водород, который имеет атомный номер 1, и гелий с атомным номером 2. Однако они расположены на противоположных краях, так как принадлежат к разным группам.

-

3

Узнайте о группах, которые включают в себя элементы со схожими физическими и химическими свойствами. Элементы каждой группы располагаются в соответствующей вертикальной колонке. Как правило, они обозначаются одним цветом, что помогает определить элементы со схожими физическими и химическими свойствами и предсказать их поведение.[3]

Все элементы той или иной группы имеют одинаковое число электронов на внешней оболочке.[4]

- Водород можно отнести как к группе щелочных металлов, так и к группе галогенов. В некоторых таблицах его указывают в обеих группах.

- В большинстве случаев группы пронумерованы от 1 до 18, и номера ставятся вверху или внизу таблицы. Номера могут быть указаны римскими (например, IA) или арабскими (например,1A или 1) цифрами.

- При движении вдоль колонки сверху вниз говорят, что вы «просматриваете группу».

-

4

Узнайте, почему в таблице присутствуют пустые ячейки. Элементы упорядочены не только в соответствии с их атомным номером, но и по группам (элементы одной группы обладают схожими физическими и химическими свойствами). Благодаря этому можно легче понять, как ведет себя тот или иной элемент. Однако с ростом атомного номера не всегда находятся элементы, которые попадают в соответствующую группу, поэтому в таблице встречаются пустые ячейки.[5]

- Например, первые 3 строки имеют пустые ячейки, поскольку переходные металлы встречаются лишь с атомного номера 21.

- Элементы с атомными номерами с 57 по 71 относятся к редкоземельным элементам, и обычно их выносят в отдельную подгруппу в нижнем правом углу таблицы.

-

5

Каждая строка таблицы представляет собой период. Все элементы одного периода имеют одинаковое число атомных орбиталей, на которых расположены электроны в атомах. Количество орбиталей соответствует номеру периода. Таблица содержит 7 строк, то есть 7 периодов.[6]

- Например, атомы элементов первого периода имеют одну орбиталь, а атомы элементов седьмого периода — 7 орбиталей.

- Как правило, периоды обозначаются цифрами от 1 до 7 слева таблицы.

- При движении вдоль строки слева направо говорят, что вы «просматриваете период».

-

6

Научитесь различать металлы, металлоиды и неметаллы. Вы лучше будете понимать свойства того или иного элемента, если сможете определить, к какому типу он относится. Для удобства в большинстве таблиц металлы, металлоиды и неметаллы обозначаются разными цветами. Металлы находятся в левой, а неметаллы — в правой части таблицы. Металлоиды расположены между ними.[7]

- Помните, что по свойствам водород можно отнести как к щелочным металлам, так и к галогенам, поэтому он может иметь разный цвет и располагаться в двух ячейках.

- Металлические элементы блестят, являются твердыми при комнатной температуре (за исключением ртути), хорошо проводят тепло и электрический заряд и достаточно пластичны.

- Неметаллы не имеют выраженного блеска, плохо проводят тепло и электрический заряд, обладают низкой пластичностью. Как правило, при комнатной температуре неметаллические элементы представляют собой газ, но при определенных температурах и давлениях они могут принимать жидкое или твердое состояние.

- Металлоиды совмещают в себе свойства металлов и неметаллов.[8]

Реклама

-

1

Каждый элемент обозначается одной или двумя латинскими буквами. Как правило, символ элемента приведен крупными буквами в центре соответствующей ячейки. Символ представляет собой сокращенное название элемента, которое совпадает в большинстве языков. При проведении экспериментов и работе с химическими уравнениями обычно используются символы элементов, поэтому полезно помнить их.[9]

- Обычно символы элементов являются сокращением их латинского названия, хотя для некоторых, особенно недавно открытых элементов, они получены из общепринятого названия. К примеру, гелий обозначается символом He, что близко к общепринятому названию в большинстве языков. В то же время железо обозначается как Fe, что является сокращением его латинского названия.

-

2

Обратите внимание на полное название элемента, если оно приведено в таблице. Это «имя» элемента используется в обычных текстах. Например, «гелий» и «углерод» являются названиями элементов. Обычно, хотя и не всегда, полные названия элементов указываются под их химическим символом.[10]

- Иногда в таблице не указываются названия элементов и приводятся лишь их химические символы.

-

3

Найдите атомный номер. Обычно атомный номер элемента расположен вверху соответствующей ячейки, посередине или в углу. Он может также находиться под символом или названием элемента. Элементы имеют атомные номера от 1 до 118.[11]

- Атомный номер всегда является целым числом.

-

4

Помните о том, что атомный номер соответствует числу протонов в атоме. Все атомы того или иного элемента содержат одинаковое количество протонов. В отличие от электронов, количество протонов в атомах элемента остается постоянным. В противном случае получился бы другой химический элемент![12]

- По атомному номеру элемента можно также определить количество электронов и нейтронов в атоме.

-

5

Обычно количество электронов равно числу протонов. Исключением является тот случай, когда атом ионизирован. Протоны имеют положительный, а электроны — отрицательный заряд. Поскольку атомы обычно нейтральны, они содержат одинаковое количество электронов и протонов. Тем не менее, атом может захватывать электроны или терять их, и в этом случае он ионизируется.[13]

- Ионы имеют электрический заряд. Если в ионе больше протонов, то он обладает положительным зарядом, и в этом случае после символа элемента ставится знак «плюс». Если ион содержит больше электронов, он имеет отрицательный заряд, что обозначается знаком «минус».

- Знаки «плюс» и «минус» не ставятся, если атом не является ионом.

Реклама

-

1

Найдите атомную массу. Обычно атомную массу указывают внизу ячейки, под символом элемента. Атомная масса представляет собой сумму масс частиц, составляющих ядро атома, то есть протонов и нейтронов. Однако элементы имеют изотопы, поэтому атомная масса является средней величиной с учетом их распространенности в природе.[14]

- Поскольку атомная масса представляет собой среднюю величину, для большинства элементов она записывается в виде десятичной дроби.

- Хотя может показаться, что атомная масса всегда возрастает при движении слева направо и сверху вниз, это справедливо не во всех случаях.

-

2

Найдите массовое число конкретного элемента. Поскольку в атомной массе учитываются все изотопы элемента, для определения массового числа достаточно округлить приведенную в таблице атомную массу до ближайшего целого числа.[15]

- Например, атомная масса углерода составляет 12,011, после округления получаем 12. Для железа, атомная масса которого равна 55,847, получаем 56.

-

3

Вычтите из массового числа атома его атомный номер, чтобы найти количество нейтронов. Масса атома представляет сумму масс протонов и нейтронов. Ввиду этого можно легко определить число нейтронов — достаточно вычесть из массового числа атомный номер, то есть количество протонов![16]

- Используйте следующую формулу: Число нейтронов = Массовое число – Число протонов.

- Например, массовое число углерода равно 12, и атом углерода имеет 6 протонов. Поскольку 12 – 6 = 6, атом углерода содержит 6 нейтронов.

- Массовое число железа составляет 56, и его атом содержит 26 протонов. Так как 56 – 26 = 30, в атоме железа содержится 30 нейтронов.

- Изотопы элементов имеют разное количество нейтронов, благодаря чему меняется их атомная масса.

Реклама

Советы

- Многим сложно освоить таблицу Менделеева. Не расстраивайтесь, если столкнетесь с определенными трудностями!

- Хотя цвета могут меняться, они передают одну и ту же информацию.

- Встречаются упрощенные таблицы. Например, в таблице могут содержаться лишь символы элементов и их атомные номера. Выберите такую таблицу, которая подходит для ваших целей.

Реклама

Об этой статье

Эту страницу просматривали 250 557 раз.

Была ли эта статья полезной?

Вспомните:

- что такое атом;

- из чего состоит атом;

- изменяется ли атом в химических реакциях?

АТОМ — это электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов.

Число электронов в ходе химических процессов может изменяться, но заряд ядра всегда остается неизменным. Зная распределение электронов в атоме (строение атома), можно предсказать многие свойства данного химического элемента, а также простых и сложных веществ, в состав которых этот элемент входит.

Содержание

- Структура Периодической системы Менделеева

- Ядро атома. Изотопы

- Распределение электронов в поле ядра атома

- Строение атома и свойства элементов

- Выводы

Структура Периодической системы Менделеева

Строение атома, т. е. состав ядра, распределение электронов вокруг ядра, несложно определить по положению элемента в Периодической системе. В Периодической системе Менделеева химические элементы располагаются в определённой последовательности. Эта последовательность тесно связана со строением атома этих элементов. Каждому химическому элементу в системе присвоен порядковый номер, кроме того, для него можно указать:

- номер периода;

- номер группы;

- вид подгруппы.

Зная точный «адрес» химического элемента, т. е. его группу, подгруппу и номер периода, можно однозначно определить строение его атома.

Период — это горизонтальный ряд химических элементов. В современной Периодической системе семь периодов. Первые три — малые, так как они содержат 2 или 8 элементов:

- 1-й период — Н, Не — 2 элемента;

- 2-й период — Li…Nе — 8 элементов;

- 3-й период — Na…Аr — 8 элементов.

Остальные периоды — большие. Каждый из них содержит 2–3 ряда элементов:

- 4-й период (2 ряда) — К…Кr — 18 элементов;

- 6-й период (3 ряда) — Сs…Rn — 32 элемента. В этот период входит ряд лантаноидов.

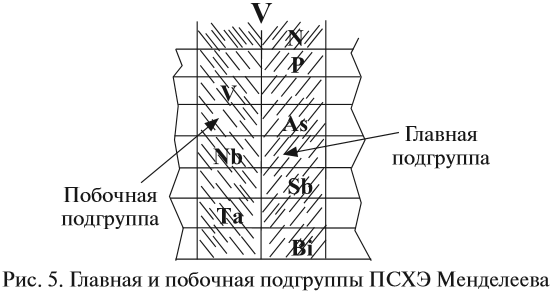

Группа — вертикальный ряд химических элементов. Всего групп восемь. Каждая группа состоит из двух подгрупп: главной подгруппы и побочной подгруппы (см. рис. 5).

Главную подгруппу (подгруппу А) образуют химические элементы малых периодов и больших периодов. На рисунке 5 показано, что главную подгруппу пятой группы составляют элементы малых периодов (N, P) и больших периодов (As, Sb, Bi).

Побочную подгруппу (подгруппу Б) образуют химические элементы только больших периодов. В нашем случае это V, Nb, Ta.

Визуально эти подгруппы различить легко: главная подгруппа «высокая», начинается с первого или второго периода. Побочная подгруппа — «низкая», начинается с 4-го периода.

Итак, каждый химический элемент Периодической системы имеет свой адрес:

- период;

- группу;

- подгруппу;

- порядковый номер.

Например, ванадий (V) — это химический элемент 4-го периода, V группы, побочной подгруппы, порядковый номер 23.

Задание 3.1. Укажите период, группу и подгруппу для химических элементов с порядковыми номерами 8, 26, 31, 35, 54.

Задание 3.2. Укажите порядковый номер и название химического элемента, если известно, что он находится:

- в 4-м периоде, VI группе, побочной подгруппе;

- в 5-м периоде, IV группе, главной подгруппе.

Каким образом можно связать эти сведения об элементе со строением его атома?

Ядро атома. Изотопы

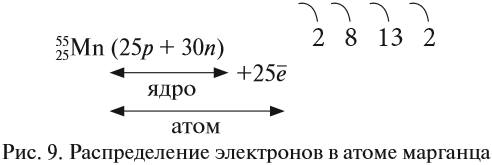

Атом состоит из ядра, которое имеет положительный заряд, и электронов, которые имеют отрицательный заряд. В целом атом электронейтрален.

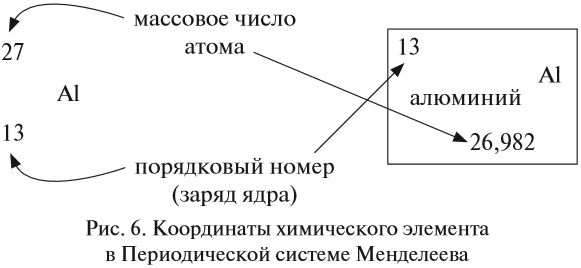

Положительный заряд ядра атома равен порядковому номеру химического элемента.

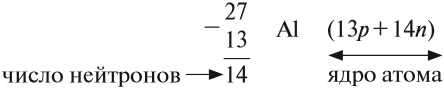

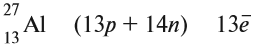

Ядро атома — сложная частица. В ней сосредоточена почти вся масса атома. Поскольку химический элемент — совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра, то около символа элемента указывают (рис. 6).

По этим данным можно определить состав ядра. Ядро состоит из протонов и нейтронов.

- Протон (р) имеет массу, равную 1 (1,0073 а. е. м.) и заряд, равный +1.

- Нейтрон (n) заряда не имеет (нейтрален), а масса его приблизительно равна массе протона (1,0087 а. е. м.).

Какие частицы определяют заряд ядра? Протоны! Причём число протонов равно (по величине) заряду ядра атома, т. е. порядковому номеру:

Число нейтронов определяют по разности между величинами: «масса ядра» и «порядковый номер».

Задание 3.3. Определите состав ядер атомов, если химический элемент находится в:

- 3-м периоде, VII группе, главной подгруппе;

- 4-м периоде, IV группе, побочной подгруппе;

- 5-м периоде, I группе, главной подгруппе.

Обратите внимание, что при определении массового числа ядра атома приходится округлять атомную массу, указанную в Периодической системе! Почему? Ведь массы протона и нейтрона практически целочисленны, а массой электронов можно пренебречь.

Для того,чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять:

- Что происходит с атомом в ходе химических процессов;

- Что такое «химический элемент».

В химических процессах обязательно изменяется распределение электронов вокруг ядра или даже изменяется их число. В последнем случае атом отдаёт или принимает электроны и превращается в заряженную частицу — ион. Но в химических реакциях никогда не меняется состав ядра атома, его заряд. Поэтому заряд ядра атома является своеобразным «паспортом» химического элемента.

Химический элемент — совокупность атомов или ионов с одинаковым зарядом ядра.

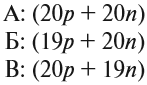

Для того чтобы разобраться, попробуйте определить, какие из ядер, состав которых указан ниже, принадлежат одному и тому же химическому элементу:

Атомам одного химического элемента принадлежат ядра А и В, так как они содержат одинаковое число протонов, т. е. заряд этих ядер одинаковый. Но ведь у них разная масса! Исследования показывают, что масса атома не оказывает существенного влияния на его химические свойства. Поэтому атомы одного и того же химического элемента (одинаковое число протонов), но с разной массой (разное число нейтронов) являются ИЗОТОПАМИ* этого элемента.

* Слово «изотоп» означает по смыслу «одно место», т. е. все изотопы данного химического элемента находятся в одной клетке ПСХЭ.

В таблице Менделеева указана средняя атомная масса всех природных изотопов данного элемента (Аr). Изотопы и их химические соединения отличаются друг от друга по физическим свойствам, но химические свойства у изотопов одного химического элемента одинаковы. Так, изотоп углерода-14 (14С) имеет такие же химические свойства, как и углерод-12 (12С), который входит в ткани любого живого организма, отличаясь от него только радиоактивностью. Поэтому изотопы применяют для диагностики и лечения различных заболеваний, для научных исследований.

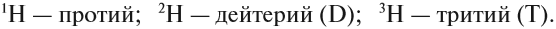

Элемент «водород» встречается в природе в виде трёх изотопов:

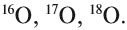

Химический элемент «кислород» также представлен тремя природными изотопами:

Задание 3.4. Укажите состав ядер этих изотопов водорода и кислорода.

Если разные вещества содержат атомы одного и того же химического элемента, это не означает, что эти вещества имеют одни те же свойства. Например, химический элемент «хлор» в виде атомарного хлора Cl• разрушает метан, а также атмосферный озон. Тот же элемент в виде молекулярного хлора Cl2 ядовит, активно реагирует с водой, многими металлами, а ионы хлора (химический элемент — тот же!) в составе NaCl химически инертен, а с биологической точки зрения не только безвреден, но и полезен для нас. Эти ионы являются макроэлементами нашей пищи, которые входят в состав крови, желудочного сока. Суточная потребность — до 6 граммов.

Но вернемся к описанию строения атома.

Распределение электронов в поле ядра атома

Как известно, ядро атома в химических процессах не меняется. А что меняется? Общее число электронов и распределение электронов. Общее число электронов определить несложно: оно равно порядковому номеру, т. е. заряду ядра атома:

Электроны имеют отрицательный заряд –1, а масса их ничтожна: 1/1840 от массы протона.

Отрицательно заряженные электроны отталкиваются и поэтому находятся на разных расстояниях от ядра. При этом электроны, имеющие приблизительно равный запас энергии, образуют энергетический уровень.

Число энергетических уровней в атоме равно номеру периода, в котором находится химический элемент. Энергетические уровни условно обозначают так (рис. 7).

Задание 3.5. Определите число энергетических уровней в атомах кислорода, магния, кальция, свинца.

На каждом энергетическом уровне может находиться ограниченное число электронов:

- на первом энергетическом уровне не более 2 электронов;

- на втором энергетическом уровне не более 8 электронов;

- на третьем энергетическом уровне не более 18 электронов.

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ЧИСЛА!

Они показывают, что, например, на втором энергетическом уровне может находиться 2 или 5 или 7 электронов, но не может быть 9 или 12 электронов.

Важно знать, что, независимо от номера энергетического уровня, на внешнем (последнем) уровне не может быть больше восьми электронов. Внешний восьмиэлектронный энергетический уровень является наиболее устойчивым и называется завершённым. Такие энергетические уровни имеются у самых неактивных элементов — благородных газов.

Как определить число электронов на внешнем уровне остальных атомов? Для этого существует простое правило – число внешних электронов равно:

- для элементов главных подгрупп — номеру группы;

- для элементов побочных подгрупп — оно не может быть больше двух (рис. 8).

Например:

Задание 3.6. Укажите число внешних электронов для химических элементов с порядковыми номерами 15, 25, 30, 53.

Задание 3.7. Найдите в Периодической системе химические элементы, в атомах которых имеется завершённый внешний уровень.

Очень важно правильно определять число внешних электронов, так как именно с ними связаны важнейшие свойства атома. Так, в химических реакциях атомы стремятся «приобрести» устойчивый, завершённый внешний уровень (8ē). Для этого атомы, на внешнем уровне которых мало электронов, «предпочитают» их отдать.

Химические элементы, атомы которых способны только отдавать электроны, относятся к МЕТАЛЛАМ. Очевидно, что на внешнем уровне атома металла должно быть мало электронов: 1, 2, 3.

Если на внешнем энергетическом уровне атома много электронов, то такие атомы стремятся принять электроны до завершения внешнего энергетического уровня, т. е. до восьми электронов. Такие элементы относятся к НЕМЕТАЛЛАМ.

Вопрос. К каким элементам (металлам или неметаллам) относятся химические элементы побочных подгрупп? Почему?

Металлы и неметаллы главных подгрупп в таблице Менделеева отделяет линия, которую можно провести от бора к астату. Выше этой линии (и на линии) располагаются неметаллы, ниже — металлы.

Задание 3.8. Определить, к металлам или неметаллам относятся: фосфор, ванадий, кобальт, селен, висмут. Вывод сделайте, определив положение элемента в Периодической системе химических элементов и число электронов на внешнем уровне.

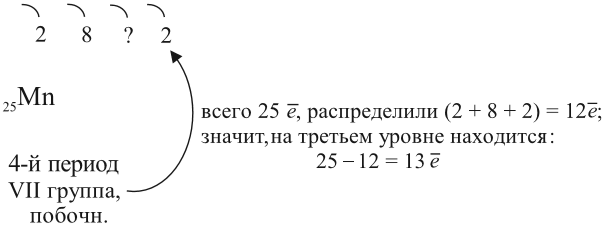

Для того чтобы составить распределение электрона по остальным уровням и подуровням, следует воспользоваться следующим АЛГОРИТМОМ:

- Определить общее число электронов в атоме (по порядковому номеру).

- Определить число энергетических уровней (по номеру периода).

- Определить число внешних электронов (по виду подгруппы и номеру группы).

- Указать число электронов на всех уровнях, кроме предпоследнего.

- Рассчитать число электронов на предпоследнем уровне.

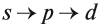

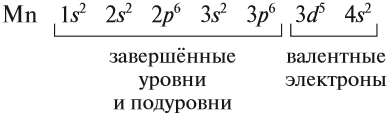

Например, согласно пунктам 1…4 для атома марганца определено:

Получили распределение электронов в атоме марганца (рис. 9):

Задание 3.9. Отработайте алгоритм, составив схемы строения атомов для элементов № 16, 26, 33, 37. Укажите: металлы это или неметаллы? Ответ поясните.

Составляя вышеприведенные схемы строения атома, мы не учитывали, что электроны в атоме занимают не только определённые уровни, но и определённые подуровни каждого уровня. Вид подуровня обозначается латинской буквой: s, p, d.

Число возможных подуровней равно номеру уровня, т. е.

- первый уровень состоит из одного s-подуровня;

- второй уровень состоит из двух подуровней: s и р и т. д.

На каждом подуровне может находиться строго ограниченное число электронов:

- на s-подуровне — не больше 2ē;

- на р-подуровне — не больше 6ē;

- на d-подуровне — не больше 10ē.

Подуровни одного уровня заполняются в строго определённом порядке:

Таким образом, р-подуровнь не может начать заполняться, если не заполнен s-подуровень данного энергетического уровня и т. д. Исходя из этого правила, несложно составить электронную конфигурацию атома марганца (рис. 10).

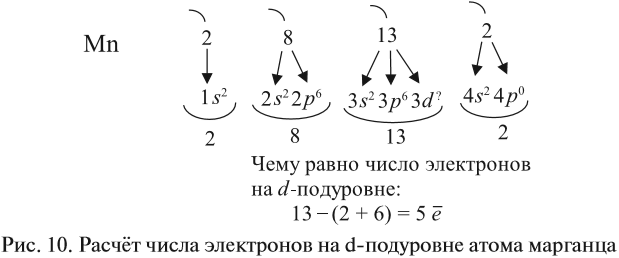

В целом электронная конфигурация атома марганца выглядит так:

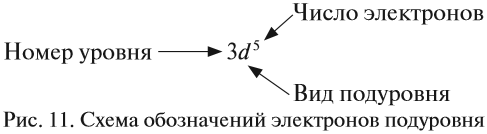

Здесь и далее приняты обозначения (рис. 11).

Задание 3.10. Составьте электронные конфигурации атомов для химических элементов № 16, 26, 33, 37.

Для чего необходимо составлять электронные конфигурации атомов? Для того чтобы определять свойства этих химических элементов!

Для этого следует помнить: в химических процессах участвуют только валентные электроны.

Валентные электроны находятся на внешнем энергетическом уровне и незавершённом d-подуровне предвнешнего уровня.

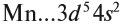

Определим число валентных электронов для марганца:

или сокращённо:

Строение атома и свойства элементов

Мы получили краткую электронную формулу атома марганца, которая отражает распределение его валентных электронов. Что можно определить по этой формуле?

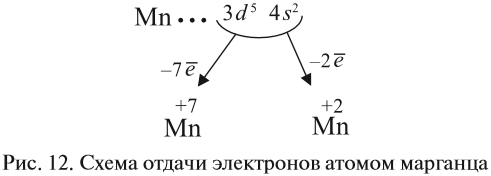

1. Какие свойства — металла или неметалла — преобладают у этого элемента? Ответ: марганец — металл, так как на внешнем (четвёртом) уровне 2 электрона.

2. Какой процесс характерен для металла? Ответ: всегда только отдача электронов.

3. Какие электроны и сколько их будет отдавать атом марганца? Ответы:

- два внешних электрона (они дальше всех от ядра и слабее притягиваются им);

- семь (2+5) валентных электронов (так как в этом случае на третьем уровне атома останется восемь электронов, т. е. образуется завершённый уже внешний уровень).

Все эти рассуждения и заключения можно отразить при помощи схемы (рис. 12).

Полученные условные заряды атома называются степенью окисления.

Рассматривая строение атомов кислорода и водорода и рассуждая аналогично, можно показать, что типичными степенями окисления для кислорода является –2, а для водорода +1.

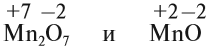

Вопрос. С каким из этих химических элементов может образовывать соединения марганец, если учесть полученные выше степени окисления его?

Только с кислородом, так как его атом имеет противоположную по заряду (знаку) степень окисления. В этом случае несложно составить формулы соответствующих оксидов марганца (здесь степени окисления соответствуют валентностям этих химических элементов):

Строение атома марганца подсказывает, что большей степени окисления, чем +7, у марганца быть не может, так как в этом случае пришлось бы затрагивать устойчивый, теперь уже завершённый предвнешний уровень. Поэтому степень окисления +7 является высшей, а соответствующий оксид Мn2О7 — высшим оксидом марганца.

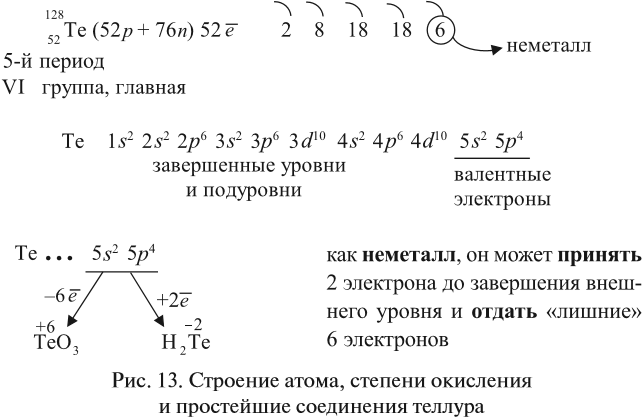

Для закрепления всех этих понятий рассмотрим строение атома теллура и некоторые его свойства (см. рис. 13). Этот рисунок показывает, что теллур относится к неметаллам, так как, во-первых, у него на внешнем уровне шесть электронов и, во-вторых, его символ находится в главной подгруппе выше линии В — At. Поэтому его атом может и принимать (до завершения внешнего уровня, и отдавать электроны. В результате, в отличие от металлов, неметалл теллур может проявлять низшую степень окисления (–2) и образовывать летучие водородные соединения с водородом (Н2Те). Высшая степень окисления атома теллура (+6), как и у металлов соответствует номеру группы и, находясь в этой степени окисления, теллур образует высший оксид ТеО3.

Задание 3.11. Изобразить электронные конфигурации атомов Nа, Rb, Сl, I, Si, Sn. Определить свойства этих химических элементов, формулы их простейших соединений (с кислородом и с водородом).

Сделаем выводы.

- В химических реакциях участвуют только валентные электроны, которые могут находиться только на последних двух уровнях.

- Атомы металлов могут только отдавать эти электроны (все или несколько), принимая положительные степени окисления.

- Атомы неметаллов могут принимать (недостающие до восьми) электроны, получая при этом отрицательные степени окисления, и отдавать валентные электроны (все или несколько), принимая при этом положительные степени окисления.

Возникает вопрос: как составить краткую электронную формулу (распределение валентных электронов), сразу, не составляя длинных электронных конфигураций? Для этого нужно помнить несколько простых правил.

1. Номер периода соответствует числу энергетических уровней у атомов химических элементов этого периода.

2. Номер группы, как правило, совпадает с числом валентных электронов, (исключение составляют только подгруппы меди и железа).

3. Подгруппа (главная или побочная) включает химические элементы, у которых имеется одинаковое распределение валентных электронов, причём в атомах элементов главной и побочной подгруппы электроны распределяются по-разному.

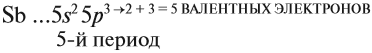

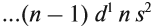

3.1. У элементов главных подгрупп все валентные электроны находятся на внешнем уровне, например:

V группа, главная → 5 валентных электронов

Поэтому для всех химических элементов главной подгруппы пятой группы (пять валентных электронов) распределение этих электронов следующее:

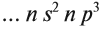

3.2. У элементов побочных подгрупп число внешних электронов не превышает двух, например:

5 валентных электронов ← V группа, побочная → 2 электрона на внешнем уровне*.

* За счёт «провала электрона» число внешних электронов может быть меньше. Но число валентных электронов при этом не меняется, поэтому свойства элемента будут такими же. Эти случаи рассмотрены в Самоучителе второго уровня, часть 1.

Для большинства химических элементов побочных подгрупп, у которых на внешнем энергетическом уровне два электрона, остальные (N – 2) валентные электроны будут находиться на d-подуровне предвнешнего уровня (N – номер группы), например:

Вопрос. Для элементов какой группы составлена такая запись?

Задание 3.12. Составьте краткие электронные формулы для атомов химических элементов № 35 и 42, а затем составьте распределение электронов в этих атомах по алгоритму. Убедитесь, что ваше «предсказание» сбылось.

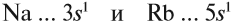

Сравним теперь свойства химических элементов одной подгруппы, например:

Что общего в строении атомов этих элементов? На внешнем уровне каждого атома по одному электрону — это активные металлы. Металлическая активность связана со способностью отдавать электроны: чем легче отдает электроны атом, тем сильнее выражены его металлические свойства.

Что удерживает электроны в атоме? Притяжение их к ядру. Чем ближе электроны к ядру, тем сильнее они притягиваются ядром атома, тем труднее их «оторвать».

Исходя из этого, сделаем вывод: какой элемент — Nа или Rb — легче отдает внешний электрон? Какой из них является более активным металлом? Очевидно, рубидий, так как его валентные электроны находятся дальше от ядра (и слабее удерживаются ядром).

Вывод. В главных подгруппах сверху вниз металлические свойства усиливаются, так как возрастает радиус атома и валентные электроны слабее притягиваются к ядру.

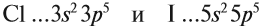

Сравним свойства:

Оба химических элемента — неметаллы, так как до завершения внешнего уровня не хватает одного электрона, и эти атомы будут активно притягивать недостающий электрон. При этом, чем сильнее притягивает атом неметалла недостающий электрон, тем сильнее проявляются его неметаллические свойства (способность принимать электроны).

За счёт чего происходит притяжение электрона? За счёт положительного заряда ядра атома. Но в таком случае чем ближе электрон к ядру, тем сильнее их взаимное притяжение, тем активнее неметалл.

Сделаем вывод, у какого элемента сильнее выражены неметаллические свойства: у хлора или у йода? Очевидно, у хлора, так как его валентные электроны ближе к ядру.

Вывод. Активность неметаллов в подгруппах сверху вниз убывает, так как возрастает радиус атома и все труднее притянуть недостающие электроны.

Сравним свойства кремния и олова:

На внешнем уровне обоих атомов по четыре электрона. Тем не менее эти элементы в Периодической системе находятся по разные стороны от линии, соединяющей бор и астат (см. правило в уроке 2.1.). Поэтому:

- у кремния, символ которого находится выше линии В–At, сильнее проявляются неметаллические свойства;

- у олова, символ которого находится ниже линии В–At, сильнее проявляются металлические свойства;

Почему? Потому что в атоме олова четыре валентных электрона находятся так далеко от ядра, что присоединение недостающих четырех электронов затруднено, в то время как отдача электронов с пятого энергетического уровня происходит достаточно легко. Для кремния возможны оба процесса, причём первый (приём электронов) — преобладает.

Выводы:

- чем меньше электронов в атоме и чем дальше они от ядра, тем сильнее проявляются металлические свойства;

- чем больше внешних электронов в атоме, чем ближе они к ядру, тем сильнее проявляются неметаллические свойства.

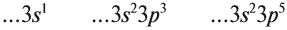

Сравним строение атомов и свойства химических элементов одного периода:

Вопрос. О каком периоде и каких элементах идёт речь?

Видно, что металлические свойства убывают, так как увеличивается число внешних электронов, а неметаллические свойства — возрастают. Если речь идёт о большом периоде, где большинство элементов имеет 2 электрона на внешнем уровне (элементы побочных подгрупп), то в этом случае главной причиной убывания металлических свойств в периоде является уменьшение радиуса атома. Дело в том, что за счёт увеличения заряда ядра в периоде увеличивается сила притяжения электронов к нему и уменьшается радиус атома:

Сравните: r (Ca) = 0,197 нм и r (Zn) = 0,139 нм

Вопрос. Какой из металлов более активен?

Основываясь на этих и других выводах, сформулированных в этой главе, можно для любого химического элемента Периодической системы составить алгоритм описания свойств химического элемента по его положению в Периодической системе.

1. Составить схему строения атома, т. е. определить состав ядра, распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням:

- определить общее число электронов в атоме (по порядковому номеру);

- определить число энергетических уровней (по номеру периода);

- определить число внешних электронов (по виду подгруппы и номеру группы);

- указать число электронов на всех энергетических уровнях, кроме предпоследнего;

- рассчитать число электронов на предпоследнем уровне.

2. Определить число валентных электронов и число внешних электронов.

3. Определить, какие свойства — металла или неметалла — сильнее проявляются у данного химического элемента (по положению в ПСХЭ).

4. Определить число отдаваемых (принимаемых) электронов.

5. Определить высшую и низшую степени окисления химического элемента.

6. Составить для этих степеней окисления химические формулы простейших соединений с кислородом и водородом.

7. Определить характер оксида (см. урок 2.1.) и составить уравнения его реакции с водой.

8. Для указанных (пункт 6) веществ составить уравнения характерных реакций (см. урок 2).

Задание 3.13. Составить по данной схеме описания атомов серы, селена, кальция и стронция и свойства этих химических элементов. Какие общие свойства имеют их оксиды? Гидроксиды?

Если вы выполнили упражнения 3.11 и 3.12, то легко заметить, что не только атомы элементов одной подгруппы, но и их соединения имеют общие свойства и похожий состав. Это отражено в Периодическом законе Менделеева: Свойства химических элементов, а также свойства простых и сложных веществ, образованных ими, находятся в периодической зависимости от ЗАРЯДА ЯДЕР ИХ АТОМОВ.

Физический смысл Периодического закона ясен: свойства химических элементов периодически повторяются потому, что периодически повторяются конфигурации валентных электронов (распределение электронов внешнего и предпоследнего уровней).

Так, у химических элементов одной и той же подгруппы одинаковое распределение валентных электронов и, значит, похожие свойства.

Выводы

Строение атома связано с положением элемента в Периодической системе. Зная строение атома, можно предсказать свойства элемента и его соединений. Эти свойства находятся в периодической зависимости от заряда ядер атомов элементов, в соответствии с Периодическим законом Менделеева.

План характеристики химического элемента

1. «Адрес» элемента в периодической таблице: порядковый номер, номер периода, номер группы. Относительная атомная масса.

2. Состав и строение атома (для одного из изотопов):

а) заряд ядра, число протонов и нейтронов;

б) общее число электронов, число электронных слоёв, распределение электронов по уровням, подуровням и орбиталям;

в) строение внешнего электронного слоя.

3. Максимальная и минимальная степени окисления.

4. Характеристика простого вещества: формула, металл или неметалл, агрегатное состояние при обычных условиях.

5. Высший оксид и высший гидроксид: формулы, кислотно-основные свойства.

6. Водородное соединение: формула, агрегатное состояние.

1. Бром

Br

— это химический элемент под номером (35). Он расположен в четвёртом периоде, в (VIIA) группе. Относительная атомная масса

Ar(Br)=80

.

2. а) Заряд ядра брома равен (+35). В ядре находится (35) протонов.

В ядре самого распространённого изотопа

Br80

содержится (80 — 35 = 45) нейтронов.

б) В атоме (35) электронов, расположенных на четырёх энергетических уровнях; электронная схема:

)2)8)18)7

; электронная формула:

1s22s22p63s23p63d104s24p5

; графическая схема (см. ниже).

в) На внешнем уровне находится (7) электронов:

4s24p5

; это (p)-элемент.

3. Максимальная степень окисления брома равна (+7), минимальная — (-1).

4.

Br

— неметалл. Формула простого вещества —

Br2

; при обычных условиях это жидкость.

5. Формула высшего оксида —

Br2O7

, это кислотный оксид. Ему соответствует кислотный гидроксид

HBrO4

.

6. Бром неметалл, он образует летучее водородное соединение

HBr

.

1. Литий

Li

— химический элемент под номером (3); расположен во втором периоде, (IA) группе.

Ar(Li)=7

.

2. а) Заряд ядра атома (+3), в ядре самого распространённого изотопа

Li37

содержится (3) протона и (4) нейтрона.

б) В атоме (3) электрона расположены на двух электронных слоях; электронная схема:

)2)1

; электронная формула:

1s22s1

; графическая схема (см. ниже).

в) На внешнем уровне находится один (s)-электрон; это (s)-элемент.

3. Максимальная степень окисления (+1), минимальная — (0).

4. (Li) — металл, твёрдое вещество.

5.

Li2O

— основный оксид,

LiOH

— основание.

6.

LiH

— гидрид, твёрдое вещество.

Обрати внимание!

Для ряда химических элементов характеристика может не содержать некоторых пунктов. Так, инертные газы не образуют высших оксидов и гидроксидов и не соединяются с водородом; металлы проявляют только положительные степени окисления, и у них нет летучих водородных соединений.

Характеристика инертного газа

1. Неон

Ne

— это химический элемент под номером (20). Он расположен во втором периоде, в (VIIIA) группе.

Ar(Ne)=20

.

2. а) Заряд ядра неона равен (+10). В ядре находится (10) протонов. В ядре самого распространённого изотопа

Ne1020

содержится (20 — 10 = 10) нейтронов.

б) В атоме (10) электронов, расположенных на двух энергетических уровнях; электронная схема:

)2)8

; электронная формула:

1s22s22p6

; графическая схема (см. ниже).

в) На внешнем уровне находится (8) электронов:

2s22p6

(завершён). Это (p)-элемент.

3. Неон — это инертный газ. Простое вещество состоит из одноатомных молекул, его формула —

Ne

. Неон не образует соединений.

План урока:

Классификация химических элементов

Строение периодической системы

Периодический закон Д. И. Менделеева

Характеристика элемента по его положению в периодической системе

Классификация химических элементов

Начнём с истории создания ПСХЭ. В определённый момент XIX века, когда наука значительно шагнула вперёд и достаточно быстрыми темпами открывались новые химические элементы, возникла необходимость рассортировать их. Несмотря на то, чтои все они отличались по своим свойствам, в процессе изучения можно было выделить общие их свойства.

Год открытия периодической системы считается 1869. Она была колоссальным успехом того времени, а так же не теряет актуальность и на данный момент.

Но давайте всё рассмотрим по порядку, ведь над проблемой систематизации на протяжении многих лет работало много учёных, которые внесли большой вклад в развитие науки. В силу разных причин, они не смогли в полной мере классифицировать элементы.

Так, самая первая попытка была разделить на металлы и неметаллы, автором которой был шведский учёный Йёнс Якоб Берцелиус.

Что характерно для металлов?

Представим перед собой, предметы с железа, золота, алюминия. Что первое мы можем сказать о свойствах этих металлов? Все они имеют металлический блеск.

(Источник)

Также они (за исключением ртути) при нормальных условиях находятся в твёрдом виде. Имеют хорошую электропроводность и теплопроводность, высокую плотность. Эти признаки объединяют группу металлов.

Как мы можем описать неметаллические вещества?

Какие они будут иметь общие характеристики? В простых соединениях неметаллы могут быть как газы (кислород О2, хлор Cl2, азот N2), жидкости (бром Br2), так и твёрдые вещества (алмаз – самоё твёрдое вещество, образован Углеродом С, также сера S, кремний Si, фосфор Р, йод I2).Они могут быть не только разного агрегатного состояния, но и иметь разнообразную окраску.

Но, не смотря на такие резкие отличия между ними, возможно выделить общие черты: они диэлектрики и не пластичны. Большинство неметаллов имеют молекулярное строение. Данная классификация актуальна и в наше время.

Над классификацией элементов трудилось много учёных разных стран. Работая независимо друг от друга, они обнаружили интересный факт, что свойства элементов зависят от их атомной массы.

Немецкий химик И.В. Деберейнер отметил, что некоторые элементы сходны свойствами, и их можно объединить в группы, название которым дал – триады. Масса одного из элементов является средним арифметическим элементов с максимальной и минимальной массой в группе.

Недостатком данной систематизации является то, что данным способом удалось получить всего 5 триад. Не трудно подсчитать, что систематизировано было всего 15 элементов, а остальные 56 элементов не вписывались в его классификацию. Однако Деберейнер один из немногих заметил связь между свойствами и атомной массой элемента.

Ещё один необычный способ предложил французский химик А.Э. Шанкартуа. За основу он взял спираль и на её витках разместил элементы в порядке возрастания их атомных масс. Другое название она получила «Теллуровый винт», потому что заканчивалась Теллуром. Заслугой «спирали-винта» было обращение внимания на подобные свойства Водорода и галогенов (Cl, Br, I). Таким образом удалось систематизировать 50 элементов.

Как совершенству нет предела, так и фантазиям учёных. Так английский учёный Джон Ньюлендс связал элементы с музыкой, он предоставил их в виде нот и заострил своё внимание на том, что каждый восьмой повторяет свойства первого.

(Источник)

Как оказалось, и эта классификация имеет недочёты, во-первых, она не располагала местом для новых элементов, а, во-вторых, в одно семейство попадали элементы с разными свойствами, которые не имели ничего общего: Cl и Pt, S, Fe и Au. Однако данная систематизация имела и положительные моменты, учёные заметили, что периодичность возникает на 8 элементе по счёту, также появилось понятие порядковый номер.

Отдельно хочется выделить немецкого учёного Лотара Мейера. Он разместил 28 элементов в виде таблицы. В принцип создания таблицы он заложил атомную массу, её увеличение, а также выделил столбцы элементов с одинаковой валентностью.

Ему понадобилось почти шесть лет, чтобы усовершенствовать свою таблицу и расположить остальные элементы, которые он не учёл в версии таблицы, выданной в 1864 году. Ошибка Мейера заключалась в том, что не было никаких обобщений и выводов, но как видно, он был близок к открытию не только периодической системы, но и закона.

Схема показывает, что учёные не одно десятилетие работали над созданием упорядоченной таблицы для элементов. Необходим был фундаментальный закон, который будет применим в естествознании.

(Источник)

В 1869 году русский учёный Дмитрий Менделеев создаёт периодическую систему. Об истории написания таблицы существует множество легенд, как и самом учёном. Менделеев был достаточно многогранной личностью, он трудился в разных сферах науки. Открыл секрет изготовления бездымного пороха, придумал способ передачи нефти, используя трубопровод. К нефти он особенно относился, считая сжигание нефти кощунством, так как она служит источником для получения множества вещества. «Человек-чемодан» можно также услышать о нём, потому что любимым его делом было изготавливать чемоданы. Но самой значимой его заслугой было создание периодической системы, которую, поговаривают, создал он во сне.

Строение периодической системы

Для начала рассмотрим понятия таблица и система. Вы не один раз видели таблицу, она состоит из строк и столбцов. Но почему творение Менделеева имеет названия как таблица, так система да еще и с добавлением периодическая.

В таблице содержится упорядоченная информация в определённом порядке. Система указывает, что сведения связаны между собой. Периодичность означает, что через какой-то промежуток или отрезок происходит повторение свойств.

Как уже известно, в периодической системе находятся элементы. Принцип их расположения — это увеличение их атомной массы.

В таблице имеются строки – это периоды, и столбцы – группы.

Существует несколько вариантов ПСХЭ, так называемый короткий и длинный вариант.

Короткий вариант имеет 8 групп, номера которых указаны римскими цифрами I, II…VIII, содержит главную (А) и побочную (В) группы. Длинный формат вмещает 18 групп, нумерация осуществляется арабскими цифрами I, II…XVIII,

Если посмотреть на таблицу, то видим закономерность, так как абсолютно каждый период будет начинаться активным металлом и заканчиваться инертным газом. Такая периодичность сохраняется 7 раз.

Как видно из таблицы, I период включает 2 элемента, II и III состоят из 8, IV и V содержат 18, самые большие – это VI и VII вмещают 32 элемента (VII период незаконченный).

В периоде с ростом атомной массы металлические свойства уменьшаются, неметаллические – увеличиваются.

Вертикальные столбцы образуют группы. Это условно компании, где собираются единомышленники. Точнее, располагаются элементы, подобные по своим свойствам.

Обратите внимание, что подобие характерно только в пределах подгруппы. Так, натрий и медь принадлежат одной I группе, но располагаются в разных подгруппах. Натрий – элемент главной подгруппы, медь – побочной. Именно по этой причине они будут иметь разные физические и химические свойства.

В пределах группы с ростом атомной массы металлические свойства увеличиваются, неметаллические – уменьшаются.

Таким образом, периодическую систему можно условно назвать домом химических элементов, где каждый из них занимает своё определённое место (порядковый номер) согласно его свойствам.

Рассмотрим подробнее на примере 2 и 3 периода. Что показывает сравнение: оба периода начинаются с активных металлов Li и Na, для которых характерно существование в виде соединений, в свободном виде могут находиться только под слоем керосина. Они относятся к группе щелочных металлов. Анализируя схему, мы видим, что первые три группы образованны металлами. С IV – VII находятся неметаллы. «Закрывают период» инертные газы.

Особое внимание располагают к себе элементы VI и VII периоды, которые образуют «семейство» лантаноидов (Лантан № 57) и актиноидов (Актиний 89), они формально близки к скандию. Но из-за их количества они вынесены за пределы системы.

Периодический закон Д. И. Менделеева

Проанализировав изменения свойств элементов II и III периода, можно сделать выводы, которые Д. И. Менделеев записал в виде периодического закона.

Благодаря периодическому закону, зная расположение элемента в периодической системе, мы можем прогнозировать свойства веществ. Элементы входят в состав как простых, так и сложных веществ, влияя при этом на их свойства. Обобщить данные тезисы можно в виде таблицы.

Рассмотрим на примере I группы. Li, Na, K, Cs, Fr собрались в компанию одновалентных металлов, которые образуют основные оксиды состава Ме2О. При взаимодействии с водой образуют щёлочь. Эти характеристики их объединяют. Теперь рассмотрим отличия. Вам уже известно, что в пределах группы с ростом атомной массы металлические свойства увеличиваются.

Как это сказывается на реакционной способности данных металлов?

Интенсивность и скорость реакции калия и лития с водой будет отличаться. Реакция калия будет сопровождаться бурным выделением водорода, в то время как литий будет спокойно реагировать с водой.

Зная формулу и состав высшего оксида, можем предположить его характер. Например, марганец образует оксиды MnO, MnO2, Mn2O7. Таблица поможет нам предположить их свойства.

MnO – будет основным оксидом (ищем аналогию со II группой), ему будет отвечать основание Mn(OH)2. Не трудно догадаться, что MnO2 и Mn2O7 будут кислотными (подобно IV и VII группе), они образуют кислоты H2MnO3 и HMnO4.

Свинец образует два оксида PbO и PbO2. Оксид свинца (II) PbO будет основной, оксид свинца (IV)PbO2– кислотный.

Характеристика элемента по его положению в периодической системе

Зная «прописку» элементов в таблице, мы можем прогнозировать их свойства. Составим план, согласно которому сможем описать свойства элементов, рассматривать будем на примере серы.

Первое, что нам необходимо знать — это какой символ имеет сера, чтобы по нему найти её в ПСХЭ. Обозначение S занимает ячейку 16. (порядковый номер).

Уточняем «прописку». III период, VI группа, главная подгруппа. Зная эти элементарные сведения, мы предполагаем, что это неметалл (принадлежность к VI группе и нахождение в малом ряду даёт нам основание для предположения).

Формула высшего оксида и его свойства. Поскольку сера элемент VI группы, высшая валентность будет равна VI. Формула оксида SO3. Пользуясь таблицей-шпаргалкой, определяем характер – кислотный. С курса физики известно, что противоположности притягиваются. Как плюс притягивает минус, так и кислотные оксиды взаимодействуют с основными, которые образованы элементами-металлами с валентностью I или II. Возьмём, например, барий, который образует оксид и гидроксид, соответственно ВаO и Вa(OH)2.

ВаO + SO3 → ВаSO4

Ва(ОН)2 + SO3 → ВаSO4 + H2O

Формула высшего гидроксида и его свойства. Снова обратимся к нашей шпаргалке, высшие гидроксиды VI группы имеют формулу H2ЭO4, а именно H2SO4. Образованный гидроксид имеет кислотные свойства, для которого свойственны реакции с основными оксидами и основаниями. К примеру, возьмём двухвалентный стронций, формула оксида и гидроксида соответственно SrO и Sr(OH)2.

SrO + H2SO4→ SrSO4 + H2O

Sr(OH)2 + H2SO4 → SrSO4 + 2H2O

Как элемент-неметалл образует летучее водородное соединение состава H2S.

На данном примере убеждаемся, что зная расположение элемента в ПСХЭ, можно прогнозировать его свойства, а также свойства веществ, в состав которых он входит.

Зная формулировка периодического закона и используя периодическую систему элементов Д. И. Менделеева, можно дать характеристику любому химическому элементу и его соединениям. Такую характеристику химического элемента удобно складывать по плану.

I. Символ химического элемента и его название.

II. Положение химического элемента в периодической системе элементов Д.И. Менделеева:

- порядковый номер;

- номер периода;

- номер группы;

- подгруппа (главная или побочная).

III. Строение атома химического элемента:

- заряд ядра атома;

- относительная атомная масса химического элемента;

- число протонов;

- число электронов;

- число нейтронов;

- число электронных уровней в атоме.

IV. Электронная и электронно-графическая формулы атома, его валентные электроны.

V. Тип химического элемента (металл или неметалл, s-, p-, d-или f-элемент).

VI. Формулы высшего оксида и гидроксида химического элемента, характеристика их свойств (основные, кислотные или амфотерные).

VII. Сравнение металлических или неметаллических свойств химического элемента со свойствами элементов-соседей по периоду и подгруппой.

VIII. Максимальная и минимальная степень окисления атома.

Например, предоставим характеристику химического элемента с порядковым номером 15 и его соединениям по положению в периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атома.

I. Находим в таблице Д. И. Менделеева клетку с номером химического элемента, записываем его символ и название.

Химический элемент номер 15 — Фосфор. Его символ Р.

II. Охарактеризуем положение элемента в таблице Д. И. Менделеева (номер периода, группы, тип подгруппы).

Фосфор находится в главной подгруппе V группы, в 3-м периоде.

III. Предоставим общую характеристику состава атома химического элемента (заряд ядра, атомная масса, число протонов, нейтронов, электронов и электронных уровней).

Заряд ядра атома фосфора равен +15. Относительная атомная масса фосфора равна 31. Ядро атома содержит 15 протонов и 16 нейтронов (31 — 15 = 16). Атом фосфора имеет три энергетических уровня, на которых находятся 15 электронов.

IV. Составляем электронной и электронно-графическую формулы атома, отмечаем его валентные электроны.

Электронная формула атома фосфора: 15P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Электронно-графическая формула внешнего уровня атома фосфора: на третьем энергетическом уровне на 3s-подуровня находятся два электрона (в одной клетке записываются две стрелки, имеющие противоположное направление), на три р-подуровне находятся три электрона (в каждой из трех клеток записываются по одной стрелке, имеющие одинаковое направление).

Валентными электронами являются электроны внешнего уровня, т.е. 3s2 3p3 электроны.

V. Определяем тип химического элемента (металл или неметалл, s-, p-, d-или f-элемент).

Фосфор — неметалл. Поскольку в последнее подуровнем в атоме фосфора, который заполняется электронами, является p-подуровень, Фосфор относится к семейству p-элементов.

VI. Составляем формулы высшего оксида и гидроксида фосфора и характеризуем их свойства (основные, кислотные или амфотерные).

Высший оксид фосфора P2O5, проявляет свойства кислотного оксида. Гидроксид, соответствующий высшему оксиду, H3PO4, проявляет свойства кислоты. Подтвердим указанные свойства уравнениями видповиних химических реакций:

P2O5 + 3 Na2O = 2Na3PO4

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

VII. Сравним неметаллические свойства фосфора со свойствами элементов-соседей по периоду и подгруппой.

Соседом фосфора по подгруппе являются азот. Соседями фосфора за периодом является кремний и Сера. Неметаллические свойства атомов химических элементов главных подгрупп с ростом порядкового номера растут в периодах и снижаются в группах. Поэтому неметаллические свойства фосфора более выражены, чем у кремния и менее выражены, чем у азота и серы.

VIII. Определяем максимальную и минимальную степень окисления атома фосфора.

Максимальный положительный степень окисления для химических элементов главных подгрупп равен номеру группы. Фосфор находится в главной подгруппе пятой группы, поэтому максимальная степень окисления фосфора +5.

Минимальная степень окисления для неметаллов в большинстве случаев равен разнице между номером группы и числом восемь. Так, минимальная степень окисления фосфора -3.