Виды связей в словосочетаниях

О чем эта статья:

Понятие словосочетания

Словосочетание — это сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, которые связаны между собой по смыслу и грамматически. В составе предложения выполняет коммуникативную функцию.

Если сравнить словосочетание и слово, то первое более точно называет предмет, признак, явление, действие.

В словосочетании всегда одно слово главное, а другое — зависимое, и к нему можно задать вопрос от главного слова.

Отношения между главным и зависимым словом можно выразить так:

при помощи окончания: черное (какое?) пятно; подарок (кому?) маме;

при помощи окончания и предлога: письмо (к кому?) к другу;

по смыслу: бегает (как?) быстро.

Основные виды словосочетаний

По количеству компонентов словосочетания бывают простыми и сложными.

Простые словосочетания — это конструкция из одного главного и одного зависимого компонента: разговор о жизни, сидеть на стуле.

Сложными называют словосочетания, которые состоят из трех и более компонентов. Сложные словосочетания бывают трех типов:

словосочетания с последовательным подчинением: очень быстро бежать;

словосочетания с параллельным подчинением: знаменитое произведение поэта;

комбинированные словосочетания с последовательным и параллельным подчинением: провести вечер с хорошими друзьями.

Существует три вида связи между словами в словосочетании:

согласование — вид связи, при котором зависимое слово равняется в своей форме главному слову, то есть согласуется с ним в роде, числе и падеже: необычный прибор, об интересном событии;

управление — вид связи, при котором зависимое слово употребляется в определенной падежной форме в зависимости от лексико-грамматического значения главного слова: симпатия к соседу, слушать лекцию;

примыкание — вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения: петь звонко, смотреть молча.

По степени слитности компонентов выделяют словосочетания:

синтаксически свободные: высокий дом, идти в школу;

синтаксически или фразеологически несвободные, которые образуют синтаксическое единство и выступают в предложении в роли одного члена: три сестры, анютины глазки, бить челом.

Смысловые отношения можно определить при помощи вопросов:

Чей?, Какой?, Который? — определительные.

Пиджак (чей?) папы; красное (какое?) платье.

Кого?, Чего? — объектные.

Подарок (кому?) подруге.

Куда?, Как?, Когда? — обстоятельственные.

Гулять (где?) в парке.

Основная классификация словосочетаний основана на морфологических свойствах главного слова. В зависимости от того, какой частью речи оно выражено, выделяют три группы подчинительных словосочетаний: именные, глагольные, наречные.

Глагольные словосочетания

Глагольные словосочетания с именем существительным:

беспредложные (читать книгу),

предложные (говорить об искусстве).

Глагольные словосочетания с инфинитивом (просить принести).

Глагольные словосочетания с наречием (поступать справедливо).

В глагольных словосочетаниях главное слово выражается глаголом или деепричастием: говорить громко (говоря громко), читать книгу (читая книгу).

Именные словосочетания

Словосочетания с именем существительным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (письмо родителям);

предложные (прогулка по лесу).

С именами прилагательными (полезная книга), местоименными прилагательными (наша страна), порядковыми числительными (вторая аудитория), причастиями (выполненная работа).

С наречиями (прогулка верхом).

С инфинитивом (желание учиться).

Словосочетания с именем прилагательным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (довольный ответом);

предложные ( способный к музыке).

С наречиями (очень интересный).

С инфинитивом (способный работать).

Словосочетания с именем числительным в роли главного слова: две книги, оба друга.

Словосочетания с местоимением в роли главного слова (кто-то из учеников, нечто новое).

Наречные словосочетания

Словосочетания с наречием (очень удачно).

Словосочетания с именами существительными (незадолго до экзамена).

К словосочетаниям не относятся следующие сочетания слов:

Подлежащее и сказуемое: ветер дует.

Любые слова, которые стоят рядом в предложении, но не связаны между собой по смыслу: слабый идет.

Слова с предлогами: около стола, возле дома.

Члены предложения, которые отвечают на одинаковые вопросы: (какой?) бодрый и (какой?) энергичный.

Устойчивые выражения и фразеологизмы: спустя рукава, сквозь пальцы.

Сложные грамматические формы: будет играть, менее дорогой.

Обособленные члены в сочетании с определяемым словом: ветка, сломанная ветром.

Примеры словосочетаний со связью согласования

Существительное + прилагательное:

у соседнего двора,

с веселой песней.

Существительное + причастие:

перед цветущим полем,

Существительное + порядковое числительное:

на седьмое небо,

возле третьего подъезда,

через девятый этаж.

Существительное + местоимение:

Существительное (субстантивированное прилагательное) + прилагательное:

в чистой столовой,

Местоимение + существительное (субстантивированное прилагательное, причастие):

с чем-то веселым,

над чем-нибудь неясным,

с нашим знакомым,

перед этим зевающим.

Существительное + существительное (приложение):

Примеры словосочетаний со связью управления

Глагол + существительное:

разозлиться на шутку,

вернемся на рассвете,

беседую с другом.

Прилагательное + местоимение:

не согласен ни с кем,

не должен никому,

Прилагательное + существительное:

румяный от мороза,

сладкий на вкус,

злой на соседей,

Существительное + существительное:

радость от встречи,

грудь в медалях.

Наречие + существительное:

впереди у моста.

Числительное + существительное:

Деепричастие + существительное, местоимение:

шагая по тропинке,

Примеры словосочетаний со связью примыкания

Глагол, существительное, прилагательное + инфинитив:

Глагол + наречие:

Глагол + деепричастие:

рисовал стоя у мольберта,

ответил улыбаясь мне.

Существительное + наречие:

Существительное + несклоняемое прилагательное:

Местоимение, глагол, существительное, наречие + форма сравнительной степени прилагательного/наречия:

Главное и зависимое слово в словосочетании

Главное и зависимое слово составляют словосочетание на основе подчинительной связи.

Как строится словосочетание?

В русском языке словосочетания складываются по смыслу и грамматически из отдельных слов, которые не выражают законченную мысль, как например предложение. Словосочетание состоит минимум из двух слов и называет предметы, признаки или действия более детально, чем одно слово, расширяя наше представление об окружающем мире:

- солнце — яркое солнце;

- красивый — очень красивый;

- плавать — плавать в реке.

Строительными кирпичиками для предложения являются словосочетания, которые в отдельности не выражают законченную мысль, а только объединившись с помощью интонации в высказывание о ком-то или о чём-то.

В небе ярко светит весеннее солнце.

Подлежащее и сказуемое — это равноправные члены предложения. Словосочетание строится на основе неравноправных отношений между словами.

Укажем словосочетания в предложении, отыскав их с помощью вопросов:

Что такое главное и зависимое слово?

В выделенных парах слов первое слово является главным. Его основным признаком является то, что от него можно задать вопрос к другому слову, поясняющему его смысл.

Второе слово поясняет, расширяет смысл главного слова и принимает такую грамматическую форму, которую ему диктует главное слово, то есть оно зависит от главного слова и подчиняется ему. Это зависимое слово в словосочетании.

Итак, в словосочетании можно указать главное и зависимое слово. Между ними нет грамматического равноправия. Зависимое слово подчиняется главному.

Как определить главное и зависимое слово?

Чтобы понять, какое слово является главным, а какое зависимым в словосочетании, имеем в виду, что главное слово обычно называет предмет, действие или признак. Оно выражает основной смысл словосочетания. От главного слова можно поставить вопрос к уточняющему его значение слову, которое связано с ним по смыслу и грамматически.

Зависимое слово дополняет, расширяет значение главного. Понаблюдаем:

- солнечный день — день (какой?) солнечный;

- гулять в парке — гулять (в чём?) в парке;

- совершенно новый — новый (в какой степени?) совершенно.

Виды подчинительной связи в словосочетании

В зависимости от способа соединения слов в словосочетание выделяют три вида подчинительной связи:

Словосочетания со связью согласования

В сочетании «весеннее солнце» оба слова имеют одну и ту же грамматическую форму единственного числа среднего рода именительного падежа. Если грамматическая форма зависимого слова совпадает с формой главного, между ними установилась подчинительная связь согласование. Образно говоря, как главное слово (солнце), так и зависимое (весеннее) согласны принять одну и ту же грамматическую форму.

При такой связи оба слова одновременно изменяются по родам, числам и падежам.

Подчинительной связью согласования объединяются в словосочетание главное слово, выраженное существительным, с зависимым в виде имени прилагательного, местоимения, порядкового числительного, причастия, к которому задаются вопросы какой? чей?

Словосочетания со связью управления

В словосочетании «светит в небе» главное слово требует от зависимого имени существительного грамматической формы предложного падежа единственного числа:

Главное слово руководит зависимым и присоединяет его с помощью подчинительной связи управления.

В словосочетаниях со связью управления от главного слова к зависимому ставятся вопросы косвенных падежей:

Главное слово может менять свою грамматическую форму, а зависимое сохраняет первоначальную:

- чита ю стих и ;

- чита ешь стих и ;

- чита ет стих и .

Связь управления укажем между главным и зависимым словом, выраженными частями речи:

- глагол + существительное (сшить платье);

- существительное + существительное (крыльцо дома);

- числительное + существительное (восемь томов, оба друга);

- деепричастие + существительное (открыв дверь).

Словосочетания со связью примыкания

В сочетании «светит ярко» зависимое слово не изменяется. Оно присоединяется к главному слову по смыслу и с помощью интонации. Такая подчинительная связь называется примыканием.

К главному слову, выраженному глаголом, существительным, наречием, примыкают зависимые неизменяемые слова в виде наречия, деепричастия или неопределенной формы глагола. К зависимому слову от глагольных форм и наречий ставятся обстоятельственные вопросы:

От главного слова существительного к зависимому слову зададим вопрос определения:

Рассмотрим классификацию словосочетаний в зависимости от способа выражения главного слова.

Главное слово и тип словосочетания

В словосочетании главное слово может быть выражено глагольной формой, именной частью речи или наречием. В зависимости от способа выражения главного слова различают три типа словосочетаний:

В глагольных словосочетаниях в качестве главного слова выступает любая грамматическая форма глагола, а также причастие или деепричастие:

В именных словосочетаниях главным словом является существительное, прилагательное, местоимение, количественное или собирательное числительное:

Для наречных сочетаний характерно, что к главному слову в виде наречия примыкает другое наречие. Главное слово может управлять зависимым местоимением или существительным.

Понаблюдаем:

Видеоурок

Предложение и словосочетание. Связь слов в предложении

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент? Войти

На этом уроке вы познакомитесь со словосочетанием и узнаете, из любых ли слов можно составить словосочетания. Потренируетесь в выделении словосочетаний из предложения и в составлении словосочетаний. Будете учиться постановке двух видов вопросов: смысловых и падежных.

http://russkiiyazyk.ru/sintaksis/glavnoe-i-zavisimoe-slovo-v-slovosochetanii.html

http://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/predlozhenie/predlozhenie-i-slovosochetanie-svyaz-slov-v-predlozhenii

Примеры словосочетаний существительное+существительное

В словосочетании два существительных в форме разных падежей связаны, как правило, подчинительной связью управления.

Чаще всего существительное в именительном или винительном падеже связано с другим существительным в форме родительного падежа с предлогом или без него.

Зависимое слово может быть также в форме именительного падежа , которое является определением и называется приложением. В этом случае между двумя существительными прослеживается подчинительная связь согласования.

Укажем в составе словосочетания зависимые существительные в форме дательного , винительного , творительного или предложного падежа .

Примеры словосочетаний

существительное + существительное в форме именительного падежа (приложение):

бабочка-капустница, город-герой, уточка-нырок, мальчишка-сорванец, сторож-старик;

существительное + существительное в форме родительного падежа :

рисунок девочки, луч солнца, свет луны, кукла малышки, нора лисы, ключ от двери, дом без крыльца, ваза без цветов, куст у тропинки, ложка для сахара, площадь возле театра, валенки из шерсти, лужайка позади дома, бочка из дуба, фигура вроде квадрата;

существительное + существительное в форме дательного падежа:

тоска по родине, подталкивание к выбору, скука по дочери, позиция по вопросу, альтернатива поездке, стрельба по мишени, внимание к ребенку;

существительное + существительное в форме винительного падежа :

лестница на чердак, ступенька в подвал, вода по колено, выставка в среду, дерево с дом, трава по пояс, вера в справедливость, песня под баян;

существительное + существительное в форме творительного падежа :

дача с верандой, ряды между посевами, дерево перед домом, девочка с мамой, охота с ружьём, шляпа с полями, поле за лесом, заведующий кафедрой, награждение грамотой, размышление над проблемой;

существительное + существительное в форме предложного падежа :

огород при школе, книга в портфеле, рисунок на бумаге, капли на стекле, скамейка в парке, ваза на столе, письмо в конверте, мечты о путешествии, сомнение в выборе, беспокойство о детях.

Словосочетание: примеры, как определить в предложении

В русском языке две основных единицы синтаксиса. Это словосочетание и предложение, отличающиеся друг от друга строением и функциями.

Функции словосочетания

Каждая лексическая или синтаксическая единица выполняет в речи определённые задачи. У словосочетания их две.

- Уточняет информацию. Отдельное слово называет действие, признак, предмет или количество, но не передаёт их особенностей. Для создания чёткого образа требуется пояснение.

| дом | характеристика предмета отсутствует, создание образа затруднено |

| высокий дом | появление уточняющих понятий конкретизирует образ |

| деревянный дом | |

| бабушкин дом | |

| старый дом | |

| дом отдыха |

- Служит материалом для построения предложений. С присоединением к подлежащему и сказуемому зависимых слов предложение становится распространённым, более информативным.

| Подлежащие и сказуемое | Зависимые слова | Более информативное предложение |

| Шёл дождь. | дождь (какой?) тёплый | Прошлой ночью шёл первый тёплый весенний дождь. |

| дождь (какой?) первый | ||

| дождь (какой?) весенний | ||

| шёл (когда?) ночью | ||

| ночью (какой?) прошлой | ||

| дождь (какой?) нудный | Целую неделю в городе шёл нудный моросящий дождь. | |

| дождь (какой?) моросящий | ||

| шёл (где?) в городе | ||

| шёл (как долго?) неделю | ||

| неделю (какую?) целую |

Как определить словосочетание

Термин «словосочетание» указывает на значение: сочетание слов. То есть элементов предполагается больше одного. Первая определяющая характеристика:

- Состоит из двух или более слов.

Но словосочетание – это не любой набор лексем.

- Из-за тучи зелёный семнадцать – слов четыре, однако связь между ними отсутствует. Ни лексические значения, ни грамматические формы не сочетаются.

- О сапожном леопарде – грамматических противоречий нет, но смысла также: лексические значения элементов несоединимы.

- Синяя тетрадками – лексическая сочетаемость не нарушена, грамматическая связь отсутствует.

Три приведённых примера доказывают вторую определяющую характеристику;

- Слова в словосочетании должны быть связаны по смыслу и грамматически.

Характеристика требует примечания: присоединить с помощью грамматической связи неизменяемую часть речи невозможно, следовательно, остаётся смысловая.

Из двух характеристик складывается общее определение:

Словосочетание – синтаксическая конструкция из двух или более значимых элементов, соединённых смысловой, в большинстве случаев грамматической, а в устной речи и интонационной связью.

Отличительные признаки словосочетания

- Словосочетание имеет в составе более одной самостоятельной части речи.Составные формы – например, времени и наклонения глагола, степеней сравнения прилагательного и наречия – конструкциями из двух разных частей речи не являются:

- будут знать – глагол в будущем времени;

- пусть светит – глагол в повелительном наклонении;

- более сильно – наречие в сравнительной степени;

- самый известный – прилагательное в превосходной степени.

Идиома (устойчивое словосочетание), имеющая общие признаки со словом, также считается единым целым.

- Мать, скрепя сердце, согласилась (против воли).

- Сосед бросил работу и вскоре окончательно дошёл до ручки (опустился).

- Словосочетание состоит из двух частей (главного и зависимого слова), соединённых подчинительной связью. Зависимое слово отвечает на вопрос, поставленный от главного:

- садом (каким?) цветущим

- отправились (куда?) на прогулку

- работал (как?) молча

Подчинительной связью не соединяются:

| Подлежащее и сказуемое | небо потемнело |

| падает снег | |

| лектор начал рассказывать | |

| Однородные члены предложения | хотеть и мочь |

| быстрее, выше, сильнее | |

| вчера, сегодня, завтра |

Основой классификации словосочетаний служат:

- значение словосочетания (предмет и его признак, действие и его признак, действие и предмет, признак и его степень);

- структура (простые и сложные);

- способ выражения главного слова (глагольные, именные, наречные).

Простые и сложные

Конструкции, состоящие из двух слов, называются простыми:

- лепить из пластилина

- зимний пейзаж

- смотреть внимательно

При их распространении новыми зависимыми словами получаются сложные:

| Простые | Сложные |

| серая река | серая от дождя река |

| идти по тропинке | идти по узкой лесной тропинке |

В составе сложной синтаксической единицы выделяется несколько простых, служащих её составными элементами:

| Мишин новый игрушечный автомобиль | Мишин автомобиль |

| новый автомобиль | |

| игрушечный автомобиль | |

| надеть старое пальто брата | надеть пальто |

| старое пальто | |

| пальто брата |

Глагольные, именные и наречные

Названия групп определяются частью речи, выступающей в роли главного слова.

Главные слова выражаются:

- именными частями речи;

- глаголами;

- наречиями.

| Группы | Главное слово | Примеры |

| Именные | Имя существительное | тема урока, свежие овощи |

| Имя прилагательное | слишком нерешительный, тяжело больной | |

| Имя числительное | три апельсина, семеро козлят | |

| Местоимение | некто неизвестный, что-то умное | |

| Глагольные | Глагол | выполнять просьбу, искусно шить |

| Деепричастие | увидев друга, зная ответ | |

| Причастие | сработанный мастером, громко певший | |

| Наречные | Наречие | очень далеко, совсем непонятно |

Неделимые словосочетания

Неделимыми называются сочетания слов, разбитие которых ведёт к утрате смысла. Неделимая конструкция целиком отвечает на вопрос, является одним членом предложения.

- В теплице поспело четыре огурца .

Подлежащее выражено неделимым сочетанием «четыре огурца». Удаление любого слова делает его бессмысленным:

- В теплице поспело четыре … . В теплице поспело … огурца.

Синтаксически неделимые конструкции подразделяются на группы по значению и составу:

- Количественно-именные. Главное слово в них обозначает точное или неопределённое количество, меру, ёмкость, объём.

- Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

- Отмерьте полтора метра верёвки.

- Принеси дедушке стакан воды.

- Избирательные – зависимое слово употреблено с предлогом из и подчинено местоимению или числительному.

- Что-то из приготовленного придётся оставить.

- Двое из ребят отказались продолжать прогулку.

- Кто из учеников не решил задачу?

- Со значением совместного действия.

- Бабушка с внучкой затеяли уборку квартиры.

- Папа с мамой опять помирились.

- Петя с другом сделали модель самолёта.

Подлежащее со значением совместности требует множественного числа сказуемого:

- Жили-были старик со старухой .

Единственное число сказуемого указывает на выражение подлежащего отдельным словом:

- Старик со старухой не посоветовался .

- Составные формы сказуемого.

- Буря начала стихать .

- Марина собирается стать художником .

- Нечленимые названия.

- Нижний Новгород празднует День города.

- Театр поставил «Бориса Годунова».

- Фразеологизмы – выражения, обладающие устойчивым значением.

- Николай оказал коллеге медвежью услугу.

- Ахиллесовой пятой Анны Степановны стал недостаток образования.

- Относящиеся к словам, требующим конкретизации.

- Котёнок с белыми лапками вырастет ловким охотником.

- Женщина с усталыми глазами сидела у окна.

- Малыш в пушистой шубке тянул санки.

Виды связи слов в словосочетании

Слова в составе сочетания связываются тремя способами:

При согласовании главное и зависимое слова согласуются в роде, числе и падеже, зависимое ставится в грамматическую форму главного:

- в соседнем доме (мужской род, единственное число, предложный падеж);

- чайными ложками (множественное число, творительный падеж; во множественном числе по родам прилагательные не изменяются).

При втором виде связи главные слова управляют в словосочетаниях зависимыми, требуя от них определённой формы, не совпадающей с собственной:

Неизменяемые части речи не имеют других форм, согласованию и управлению не поддаются. Способны примыкать – присоединяться так, как пишутся всегда.

- Поют фальшиво;

- Научился летать.

| Вид связи | Признаки | Зависимое слово | Примеры |

| Согласование | При изменении главного слова изменяется зависимое:

диких животных. |

Отвечает на вопрос «какой?»: | |

| прилагательное | полная луна | ||

| причастие | сданный зачёт | ||

| местоимение | наш двор | ||

| порядковое числительное | седьмой этаж | ||

| Управление | При изменении главного слова зависимое остаётся неизменным:

отвечаешь собеседнику. |

Существительное или выполняет функции существительного. | крылья бабочек

лечить больных |

| Примыкание | Зависимое слово неизменяемо. | наречие | виден издалека |

| деепричастие | читать лёжа | ||

| инфинитив | умею рисовать |

В чём отличие предложения от словосочетания

Предложение отличается от словосочетания следующими признаками.

- Выражает законченную мысль:

- Как найти районную библиотеку? – найти библиотеку.

- Даль скрыта густым туманом. – густым туманом.

- Девочка лукаво улыбалась гостям. – лукаво улыбалась.

- Имеет грамматическую основу:

- Сегодня полнолуние . – полная луна.

- С самого утра подморозило . – крепко сковать.

- Может состоять из одного слова:

- Мороз ! – крепкий мороз.

- Рассвело . – почти рассвело.

- Холодно . – холодно взглянул.

- Допускает использование сочинительной связи:

- Светловолосый человек в чёрном плаще открыл калитку. – между подлежащим и сказуемым ( человек открыл ).

- Хозяйка несла домой сливочное масло , квашеную капусту и бублики с маком. – между однородными членами ( масло , капусту , бублики ).

- Наступил поздний вечер , и окна деревенских домиков погасли . – между простыми предложениями в составе сложного ( вечер наступил , и окна погасли ).

Словосочетание имеет смысловую незавершённость, состоит из нескольких слов, связанных подчинительной связью, в нём отсутствует грамматическая основа.

Как распознать словосочетания в предложении

Чтобы понять, какие словосочетания входят в состав предложения, используется следующий алгоритм:

- Найти и исключить не являющиеся словосочетаниями конструкции: грамматическую основу предложения, ряды однородных членов, вводные слова, обращения, фразеологизмы, сочетания служебных частей речи с самостоятельными.

- Выбрать слово из второстепенных членов предложения.

- Найти, к какому слову оно относится.

- Связать главное и зависимое слово вопросом.

- Поступить аналогично со всеми второстепенными членами.

Разберем пример. Владимир , вероятно, с трудом узнавал давно знакомую, но сильно изменившуюся улицу.

- Владимир узнавал – грамматическая основа, к словосочетаниям не относится.

- Вероятно – вводное слово, синтаксически не связано с остальными членами предложения.

- Узнавал (как?) с трудом (глагол + наречие, глагольное, действие и его признак, примыкание).

- Узнавал (что?) улицу (глагол + существительное, глагольное, действие и предмет, управление).

- Улицу (какую?) знакомую (существительное + прилагательное, именное, предмет и его признак, согласование).

- Знакомую (как долго?) давно (прилагательное + наречие, именное, признак и его степень, примыкание).

- Улицу (какую?) изменившуюся (существительное + причастие, именное, предмет и его признак, согласование).

- Изменившуюся (насколько?) сильно (причастие + наречие, глагольное, признак и его степень, примыкание).

Последовательная связь слов в предложении представлена в схеме:

Слова, соединённые на схеме стрелками, образуют словосочетания.

Словосочетание – первичная синтаксическая единица, объединяющая в своём составе лексические элементы. Служит материалом для построения более крупных конструкций (предложений). Совокупность лексических и синтаксических единиц и способов их взаимодействия образует язык – средство сохранения и передачи информации, силу, сплавляющую народ в единое целое.

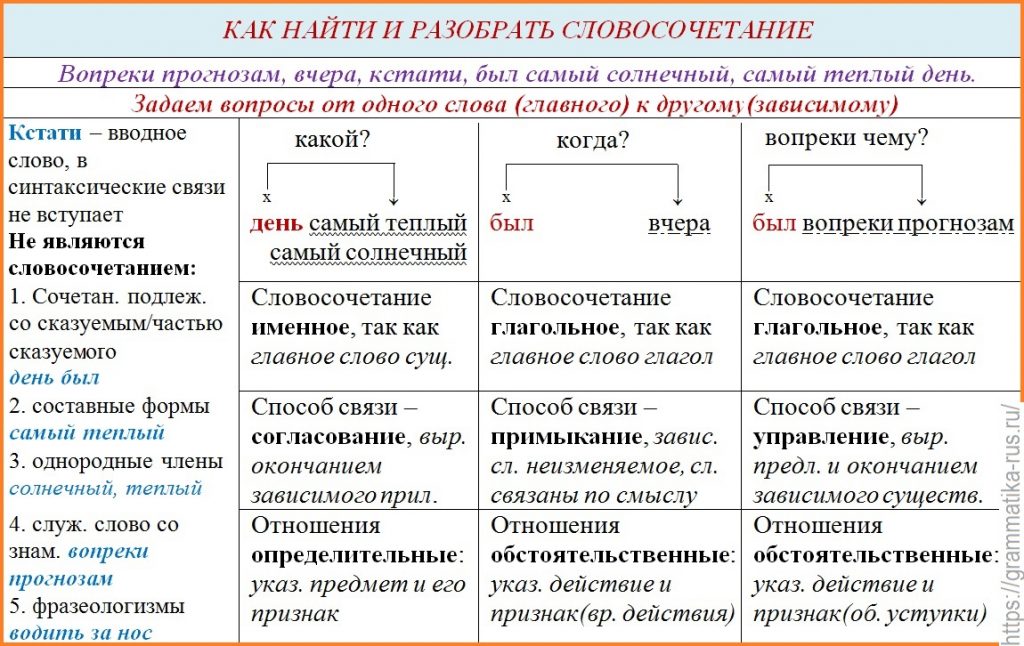

Как найти и разобрать словосочетание

КАК НАЙТИ И РАЗОБРАТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Вопреки прогнозам, вчера, кстати, был самый солнечный, самый теплый день.

Задаем вопросы от одного слова (главного) к другому (зависимому)

Кстати – вводное слово, в синтаксические связи не вступает

Не являются словосочетанием:

- Сочетан. подлеж. со сказуемым/частью сказ. день был

- составные формы самый теплый

- однородные члены солнечный, теплый

- служ. слово со знам. вопреки прогнозам

- фразеологизмы водить за нос

день самый теплый

Словосочетание именное, так как главное слово сущ.

Способ связи – согласование, выр. окончанием зависимого прил.

Отношения определительные: указ. предмет и его признак

Словосочетание глагольное, так как главное слово глагол

Способ связи – примыкание, завис. сл. неизменяемое, сл. связаны по смыслу

Отношения обстоятельственные: указ. действие и признак(вр. действия)

был вопреки прогнозам

Словосочетание глагольное, так как главное слово глагол

Способ связи – управление, выр. предл. и окончанием зависимого существ.

Отношения обстоятельственные: указ. действие и признак(об. уступки)

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Определение типа словосочетания

Тест на тему Словосочетания по типу отношений главного и зависимого слова

Тест на тему Словосочетание

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. “Синтаксис словосочетания“, перейти на стр. “Предложение в таблицах“, “Члены предложения в таблицах“, “Пунктуация в таблицах“, “Синтаксический и пунктуационный разбор в таблицах“, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://russkijyazyk.ru/slovosochetanie

http://grammatika-rus.ru/kak-najti-i-razobrat-slovosochetanie/

Как определить признаки имени существительного?

Разряды существительных: одушевлённые и неодушевлённые, собственные……

| А) Общее грамматическое значение | Примеры |

|---|---|

| Б) Морфологические признаки | Примеры |

| Это род, число, падеж, склонение. | |

| Имена существительные: | |

| принадлежат к одному из трёх родов – мужскому, женскому, среднему, но не изменяются по родам; | Океан, река, море. |

Как Подчёркиваются имена существительные?

В первом случае видно, что существительное стоит рядом с прилагательным и глаголом, а подчёркивают его волнистой линией. Определение, выраженное именем существительным, обычно стоит в родительном падеже, реже — дублирует грамматическую форму определяемого ИС. Во втором случае его называют приложением.

Что имеет имя существительное?

Имена существительные бывают: собственными (Москва, Русь, «Спутник») и нарицательными (страна, мечта, ночь), одушевлёнными (конь, лось, брат) и неодушевлёнными (стол, поле, дача). Имена существительные относятся к мужскому (друг, юноша, олень), женскому (подруга, трава, сушь) и среднему (окно, море, поле) роду.

Что такое существительное 3 класс?

Имя существительное — часть речи, отвечающая на вопрос кто? что?, обозначает предмет. Предмет — всякое материальное явление, вещь.

Какие есть непостоянные признаки у существительного?

Непостоянные признаки существительных

- Число – указывает на количественную характеристику называемого предмета. Единственное (щука, ложка, слово); …

- Падеж – категория, выражающая синтаксическое отношение существительного к другим словам (в словосочетаниях, предложениях). Именительный (ребенок, ромашка);

2 окт. 2020 г.

Как определить постоянные и непостоянные признаки?

А) Постоянные признаки: собственное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение, не изменяется по числам – имеет форму только единственного числа. Б) Непостоянные признаки: употреблено в форме родительного падежа. В предложении выполняет роль обстоятельства места.

Как подчёркивается имя прилагательное существительное?

В предложении имя прилагательные подчеркивается волнистой линией в случае, если оно выступает в роли определения, либо двумя чертами, если является именным сказуемым (частью именного сказуемого). Примеры предложений, в которых имя прилагательное подчеркивается волнистой линией: У Маши красивый почерк.

Какой линией подчеркивать имя существительное?

Таблица-помощник

| Член предложения | Как подчеркивается | Части речи |

|---|---|---|

| определение | Волнистой линией | Прилагательное, причастие (и то, и другое – только в полной форме), местоимение, числительное, инфинитив, существительное |

| обстоятельство | Точка-тире | Наречие, деепричастие, существительное, местоимение, инфинитив |

•27 мая 2020 г.

Какие бывают существительные?

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой части речи, выделяют группы существительных:

- конкретные

- абстрактные

- вещественные

- собирательные

Какую роль играют имена существительные в предложении?

Роль существительных в предложении Как правило, слова данной части речи употребляются в качестве подлежащего или дополнения, реже – в роли сказуемого, определения или обстоятельства.

Что такое часть речи правило 3 класс?

Часть речи — категория слов языка, определяемая морфологическими и синтаксическими признаками. Морфология — отдел грамматики, изучающий формы слов. Имя существительное — часть речи, отвечающая на вопрос кто? что?, обозначает предмет.

Какие есть части речи?

Части речи, различаемые в современном русском языке

- Имя существительное

- Имя прилагательное

- Имя числительное

- Местоимение

- Глагол

- Наречие

- Предикатив (слова категории состояния)

- Причастие

Какие бывают постоянные и непостоянные признаки существительного?

А) Постоянные признаки: нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение. Б) Непостоянные признаки: употреблено в форме единственного числа, именительного падежа. В предложении выполняет роль приложения.

Что такое постоянные и непостоянные признаки существительного?

Постоянные и непостоянные признаки существительного

- Признаки имени существительного

- Какие же существуют признаки

- Одушевленность

- Род

- Склонение

- Нарицательность

- Число

- Падеж

Какие признаки глагола являются постоянными?

Постоянные признаки глагола

- вид (совершенный или несовершенный);

- возвратность

- переходность

- спряжение.

Какие признаки имени существительного являются постоянными?

Какие грамматические категории относятся к постоянным признакам существительного?

- Одушевленность, падеж, число, нарицательные и собственные признаки

- Падеж, число, нарицательные и собственные признаки

- Одушевленность, род, склонение, нарицательное или собственное

- Падеж, число, склонение

2 окт. 2020 г.

Как подчеркивают приложения?

Как уже выяснено, приложение — это особый вид определения. Этот второстепенный член предложения аналогично подчеркивается волнистой линией.

Существительные как члены предложения

Существительное в роли главных членов предложения

Главными членами в предложении или его основой являются подлежащее и сказуемое. Они тесно связаны друг с другом. Подлежащее отвечает на вопросы именительного падежа: кто или что. Например: «Наступила (что?) осень». «Ученики (кто?) подготовились к уроку». Чаще всего подлежащее выражается именем существительным в именительном падеже. «Густо пошел (что?) снег».

Сказуемое – второй главный член предложения, который, как правило, связан с подлежащим и отвечает на вопросы: что предмет делает, что с ним происходит, кто он такой, каков он? Сказуемые бывают простыми глагольными и составными.

Составное именное сказуемое обычно состоит из глагола-связки и именной части, которая выражает основное лексическое значение сказуемого.

В составном именном сказуемом именная часть также может быть выражена существительным. Например: «Она моя сестра». «Она была моей сестрой». В первом предложении существительное «сестра» стоит в именительном падеже и является сказуемым, а во втором предложении существительное в творительном падеже «сестрой» является именной частью составного сказуемого «была сестрой».

Сказуемым может быть существительное с предлогом или без, стоящее в косвенном падеже. К примеру: «Он без гроша». Здесь «без гроша» — сказуемое. Оно также может выражаться цельным словосочетанием, в котором главным словом является существительное в родительном падеже (в значении качественной оценки). Например: «Этот юноша высокого роста». В этом предложении словосочетание «высокого роста» — сказуемое.

Второстепенные члены предложения, выраженные существительным

Слова, поясняющие в предложении главные и остальные члены, называют второстепенными членами предложения. По грамматическим значениям выделяют дополнение, определение и обстоятельство.

Чаще всего существительное в предложении является дополнением. Это второстепенный член, обозначающий предмет и отвечающий на вопросы косвенных падежей. К примеру: «Еще в школе я выбрала себе (что?) профессию». Существительное «профессию» в этом предложении стоит в винительном падеже и является дополнением.

Оно может также выражаться неделимым словосочетанием, в которое включаются существительные в косвенных падежах. К примеру: «На зимние каникулы Маша поехала к дедушке с бабушкой». Здесь словосочетание «дедушка с бабушкой» — дополнение.

Особый вид определения – приложение всегда выражается существительным, которое ставится в том же падеже, что и определяемое слово. Например: «На пороге появился сторож-старик». Существительное «старик» — приложение.

Другой второстепенный член предложения – определение, обозначая признаки предмета, отвечает на вопросы: какой и чей? Оно также может выражаться существительным или синтаксически цельным словосочетанием (существительного и прилагательного). Например: «Охота (какая?) с собакой прекрасна». Существительное «с собакой» в этом предложении является определением. Или: «В комнату вошла женщина (какая?) высокого роста». Здесь в роли определения выступает неделимое словосочетание «высокого роста».

Обстоятельство отвечает на вопросы: как, почему, когда, отчего? Оно поясняет сказуемое или другие члены предложения и обозначает признак действия или другого признака. Оно также может выражаться существительным. К примеру: «Маша (как?) с любопытством рассматривала книгу». «Три девицы под окном пряли (когда?) поздно вечерком». «От радости (отчего?) она захлопала в ладоши».

Источник статьи: http://www.kakprosto.ru/kak-806176-suschestvitelnye-kak-chleny-predlozheniya

Подборка правил: имя существительное

Имя существительное — это самая существенная часть речи, в грамматике она считается часто встречающейся.

Знать о ней необходимо всем школьникам для того, чтобы правильно выполнять задания как в ЕГЭ, так и в ГИА. В частности, в экзамене 11 класса имеется задание, в котором нужно выбрать правильную форму имени существительного. Также эта подборка поможет сделать морфологический разбор любого существительного.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: имя существительное — это часть речи, которая обозначает ПРЕДМЕТ и отвечает на вопросы КТО? или ЧТО?

Собственное и нарицательное

- СОБСТВЕННЫЕ существительные обозначают — имена, фамилии, отчества, клички животных, географические названия, название книг, газет, журналов (Москва, Волга, Мария, Каштанка, Алексей Максимович).

- НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ существительные — название предметов и явлений (ученик, учебник, страна, лес, собака).

Одушевленные и неодушевленные

- ОДУШЕВЛЕННЫЕ существительные отвечают на вопрос КТО? и называют людей и животных (учитель, школьник,сестра, кот, птица).

- НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ существительные отвечают на вопрос ЧТО? и называют неживые предметы (облако, лес, вода,тетрадь, автобус).

Число имён существительных

- ЕДИНСТВЕННОЕ число — обозначает один предмет (письмо, ребёнок). Некоторые существительные употребляются только в единственном числе (молоко, доброта, Калуга, пение, молодёжь, Франция).

- МНОЖЕСТВЕННОЕ число — обозначает несколько предметов (письма, дети). Некоторые существительные употребляются только во множественном числе (очки, сани, именины, ножницы, ворота, Альпы).

Род имени существительного

РОД — постоянный признак имени существительного. По родам существительные не изменяются.

- МУЖСКОЙ — он, мой (конь, автомобиль).

- ЖЕНСКИЙ — она, моя (рожь, земля).

- СРЕДНИЙ — оно мое (село, кольцо).

ПРАВИЛО: чтобы определить род имени существительного, нужно поставить это существительное в начальную форму: с мячами — мяч (м. р.), на земле — земля (ж. р.), у моря — море (ср. р.).

- ОБЩИЙ РОД — он, мой, этот/она, моя, эта (плакса, сирота).

Орфограмма «Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце имён существительных»

- Пишется — в женском роде (мышь, рожь, печь, ложь, мощь).

- Не пишется — в мужском роде (гараж, камыш, товарищ, борщ).

Мягкий знак после шипящего на конце имени существительного показывает, что это существительное женского рода.

Склонение имени существительного

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ — это изменение слов по падежам. Падеж определяется по вопросам.

Падежи и вопросы:

Чтобы легче запомнить вопросы падежей можно подставлять вспомогательные слова.

- Именительный падеж (есть) кто? что?

- Родительный падеж (нет) кого? чего?

- Дательный падеж (даю, рад) кому? чему?

- Винительный падеж (вижу) кого? что?

- Творительный падеж (доволен, любуюсь) кем? чем?

- Предложный падеж (думаю, говорю) о ком? о чем?

ПРАВИЛО: Чтобы определить падеж имени существительного, необходимо найти слово, с которым это существительное связано по смыслу, и поставить от него падежный вопрос.

ПРИМЕР: Старик ловил неводом рыбу. (А.С. Пушкин)

Ловил (чем?) неводом (Т. п.); ловил (кого?) рыбу (В.п.).

НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО — форма именительного падежа единственного числа (всегда определяется в морфологическом разборе).

Три склонения имён существительных

В русском языке имена существительные, которые имеют одинаковые окончания в одних и тех же падежах, распределяются по трём группам — СКЛОНЕНИЯМ.

- К 1-му склонению относятся имена существительные женского и мужского родас окончаниями-А, -Я в именительном падеже единственного числа (линейкА , землЯ, мамА, папА, дядЯ).

- Ко 2-му склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего родас окончаниями -О, -Е в именительном падеже единственного числа (урок, день, зеркалО, полЕ).

- К 3-му склонению относятся имена существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа и оканчивающиеся на мягкий знак (метелЬ, морковЬ, вещЬ, дочЬ).

ПРАВИЛО: чтобы определить склонение имени существительного во множественном числе, нужно поставить это существительное в начальную форму, определить его род и выделить окончание.

ОРФОГРАММА «Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных»

Чтобы правильно написать безударное падежное окончание имени существительного, нужно:

1. Определить падеж.

2. Определить склонение.

3. Вспомнить окончание существительных этого склонения в нужном падеже: письмо (кому?) бабушке (1-е скл., Д. п., ед. ч., -е); ехать (на чём?) на велосипеде (2-е скл., П. п., ед. ч., -е).

4. Проверить безударное падежное окончание ударным окончанием имени существительного того же склонения: думая о Родине (о земле); деревья в инее (в серебре); увидел в проруби (в степи).

ОРФОГРАММА «Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных»

После шипящих и Ц в окончаниях имён существительных в творительном падеже под ударением пишется гласная О, а без ударения — гласная Е: врачОм — задачЕй , птенцОм — птицЕй.

Морфологический разбор

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает.

2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа).

3. Неизменяемые признаки: одушевлённое или неодушевлённое; собственное или нарицательное; род (мужской, женский, средний); склонение (1,2,3).

4. Изменяемые: падеж, число.

4. Роль в предложении.

ПРИМЕР УСТНОГО РАЗБОРА

Охотник увидел белку.

1. Белку — имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на вопрос кого?

2. Начальная форма — белка.

3. Одушевлённое, нарицательное. Женского рода, 1-го склонения.

4. Употреблено в единственном числе, в винительном падеже.

5. В предложении является второстепенным членом предложения, поясняет сказуемое: увидел (кого?) белку.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАЗБОРА В ТЕТРАДИ

Белку — сущ., кого?, н. ф. — белка, одуш., нариц., ж.р., 1-го скл., ед.ч., В.п., второст. член (дополнение).

Как видите, имя существительное — это самая всеобъемлющая часть речи. Она описывает сразу большое количество вещей в этом мире, наименований, событий и прочего. Также его признаки позволяют произвести еще большее уточнение.

Как научить ребенка читать по слогам?

У каждого родителя наступает момент следующей ступени развития его ребёнка. Поэтому, многие задаются вопросом: «Как же мне научить читать своего ребёнка?!» Читать далее

Подборка правил: имя прилагательное

В статье собрана подборка всех правил имени прилагательного + морфологический разбор. Читать далее

Подборка правил: причастие

Подборка правил: причастие (определение, признаки, залог причастия, склонение, орфограммы). Читать далее

Подборка правил: глагол

Подборка правил: глагол (определение, признаки, неопределенная форма глагола, вид, спряжение, переходные и не переходные глаголы, возвратность глагола, наклонение, время, орфограммы, морфологический разбор). Читать далее

Источник статьи: http://xn--80aakeqfhfoqvpv.xn--p1ai/blog/podborka-pravil-imeni-sushhestvitelnogo/

Содержание материала

- Словосочетание

- Видео

- Виды связи слов в словосочетании

- Отличительные признаки словосочетания

- Глагольные, именные и наречные

- Признаки словосочетания

- Словосочетание и предложение

- Что не является словосочетанием

Словосочетание

Словосочетание — это два или несколько слов, объединённых по смыслу или грамматически. Оно состоит из главного и зависимого слов. Смысловая связь слов в словосочетаниях устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного слова к зависимому, например: мяч (к а к о й?) круглый, а грамматическая связь слов в словосочетаниях выражается с помощью окончания или предлога и окончания, например: летними вечерами (при помощи окончаний); побывать в Египте (при помощи предлога и окончания).

Виды связи слов в словосочетании

Слова в составе сочетания связываются тремя способами:

- согласование;

- управление;

- примыкание.

При согласовании главное и зависимое слова согласуются в роде, числе и падеже, зависимое ставится в грамматическую форму главного:

- в соседнем доме (мужской род, единственное число, предложный падеж);

- чайными ложками (множественное число, творительный падеж; во множественном числе по родам прилагательные не изменяются).

При втором виде связи главные слова управляют в словосочетаниях зависимыми, требуя от них определённой формы, не совпадающей с собственной:

- читал газету;

- папка для бумаг.

Неизменяемые части речи не имеют других форм, согласованию и управлению не поддаются. Способны примыкать – присоединяться так, как пишутся всегда.

- Поют фальшиво;

- Научился летать.

| Вид связи | Признаки | Зависимое слово | Примеры |

| Согласование | При изменении главного слова изменяется зависимое:

дикое животное; диких животных. Читайте также: Онлайн калькуляторы для решения математических задач |

Отвечает на вопрос «какой?»: | |

| прилагательное | полная луна | ||

| причастие | сданный зачёт | ||

| местоимение | наш двор | ||

| порядковое числительное | седьмой этаж | ||

| Управление | При изменении главного слова зависимое остаётся неизменным:

отвечать собеседнику; отвечаешь собеседнику. |

Существительное или выполняет функции существительного. | крылья бабочек

лечить больных |

| Примыкание | Зависимое слово неизменяемо. | наречие | виден издалека |

| деепричастие | читать лёжа | ||

| инфинитив | умею рисовать |

Видео

Отличительные признаки словосочетания

- Словосочетание имеет в составе более одной самостоятельной части речи.Составные формы – например, времени и наклонения глагола, степеней сравнения прилагательного и наречия – конструкциями из двух разных частей речи не являются:

- будут знать – глагол в будущем времени;

- пусть светит – глагол в повелительном наклонении;

- более сильно – наречие в сравнительной степени;

- самый известный – прилагательное в превосходной степени.

Что такое сказуемое в русском языке

Идиома (устойчивое словосочетание), имеющая общие признаки со словом, также считается единым целым.

- Мать, скрепя сердце, согласилась (против воли).

- Сосед бросил работу и вскоре окончательно дошёл до ручки (опустился).

- Словосочетание состоит из двух частей (главного и зависимого слова), соединённых подчинительной связью. Зависимое слово отвечает на вопрос, поставленный от главного:

- садом (каким?) цветущим

- отправились (куда?) на прогулку

- работал (как?) молча

Подчинительной связью не соединяются:

| Подлежащее и сказуемое | небо потемнело |

| падает снег | |

| лектор начал рассказывать | |

| Однородные члены предложения | хотеть и мочь |

| быстрее, выше, сильнее | |

| вчера, сегодня, завтра |

Основой классификации словосочетаний служат:

- значение словосочетания (предмет и его признак, действие и его признак, действие и предмет, признак и его степень);

- структура (простые и сложные);

- способ выражения главного слова (глагольные, именные, наречные).

Глагольные, именные и наречные

По характеру главного слова словосочетания делятся на глагольные, именные и наречные:

| глагольные | главным словом является глагол | бегать по траве, листать книгу, решать задачу |

|---|---|---|

| именные | главным словом является имя существительное, имя прилагательное, имя числительное или местоимение | свежая краска, очень скучный, пять уроков, кто-то знакомый |

| наречные | главным словом является наречие | навстречу мечте, рядом с домом |

Признаки словосочетания

Как и любая единица языка, словосочетания имеют свои признаки:

- Состав словосочетания — два и более самостоятельных слова.

- Смысловое единство этих слов.

- Подчинительная грамматическая связь между компонентами в словосочетании.

Словосочетание и предложение

Словосочетание в отличие от предложения не выражает законченной мысли и поэтому не имеет интонации сообщения. Основной единицей общения людей является предложение. Предложение — это более крупная единица речи. Она имеет грамматическую основу, состоящую из подлежащего и сказуемого.

Понаблюдаем:

- синее небо

- белые облака

- плывут по небу

Это словосочетания, в которых одно слово зависит от другого и только. Словосочетание не может передать сообщение о чем-либо, выразить просьбу или оформить вопрос о чём-то, как предложение.

Словосочетания, объединяясь по смыслу и грамматически, являются строительным материалом для предложения.

Белые облака плывут по синему небу.

В предложении содержится законченная мысль, развивается действие, которое выполняет предмет речи (облака плывут).

Слова в словосочетании связываются по смыслу и грамматически с помощью окончания, окончания и предлога, например:

- светлая комната

- танцуешь в зале

- идешь у озера.

Только по смыслу связаны слова в словосочетаниях:

- медленно плывёшь

- наука победить

- работает вздыхая

- долго молчит.

В этих словосочетаниях зависимое слово является неизменяемым:

- наречие (медленно, долго)

- неопределенная форма глагола (победить)

- деепричастие (вздыхая).

Оно присоединяется к главному слову только по смыслу.

Запомним, что подлежащее и сказуемое, которые являются главными и равноправными членами предложения, не составляют словосочетание.

Посмотрите видео, в котором рассказывается, что такое словосочетание:

Что не является словосочетанием

Существуют сочетания слов, которые нельзя относить к словосочетаниям:

- однородные члены предложения, поскольку они равноправны – «газеты, книги, журналы», «маленький, но тяжелый», «то свет, то тьма»;

- фразеологические обороты, их можно заменить одним словом-синонимом – водить за нос (то есть обманывать), бить баклуши (лениться, бездельничать);

- сочетание подлежащего и сказуемого, поскольку это является предложением – «жаркий день», «прилетает самолет», «магазин открыт»;

- словоформа, так как это сочетание служебного и знаменательного слов – «около школы», «тоже пришла», «как во сне»;

- составные формы слов – «самый лучший», «менее интересный», «буду учиться».

Смотри также:

- Типы подчинительной связи в словосочетаниях